| 新潟試験所ニュース |

妙高・幕の沢で検知した乾雪表層雪崩の発生誘因1. はじめに

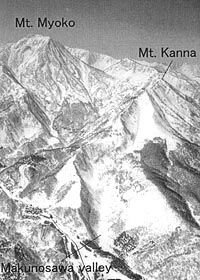

表層雪崩は発生誘因から大きく2つに分類できます。ひとつは堆積した新雪が崩壊した結果、降雪の最中や直後に発生するもので、第一次雪崩と呼ばれます。もうひとつは降雪が直接原因ではなく、風の作用、温度変化、融雪や積雪内部の変化が原因とされるもので第二次雪崩と呼ばれています(アメリカ林野局,1974)。表層雪崩の発生予測のためには発生誘因の特徴を知ることも必要です。第一次雪崩と第二次雪崩のどちらがより多く発生しているかといった発生誘因の特徴には、その場所の気候的要因が強く反映していると予想されます。これを明らかにするために、表層雪崩が多発する妙高山麓の幕の沢において雪崩の発生検知、気象・積雪観測を行ない、表層雪崩の発生誘因の特徴を調べました。 2.幕の沢の地形 幕の沢の写真を図-1に示します。沢の源頭部と雪崩堆積域末端の標高は、各々約1,700mと800m、標高差は1,000m足らずで、水平距離は3,000m以上になります。斜度は上流では30°を超え、最大約39°となります。これは乾雪表層雪崩の発生頻度が最も高い斜度に相当します(Perla, 1977; McClung andShearer, 1993)。沢の上流部北側は、尾根の幅が広く,冬期の北西季節風によって雪庇が張り出しやすくなっています。この雪庇の崩落が雪崩を引き起こす可能性も高いと考えられます。 |

3.観測方法 2000年2−3月と2001年1−2月に幕の沢(標高約820m)で以下の観測を行ないました。雪崩の発生は、走路に設置した雪崩発生検知システム(飯倉ほか、2000)と地震計による雪崩の震動記録を用いて検知しました。ビデオカメラによる雪崩の撮影も試みましたが、降雪時や夜間には撮影ができず、撮影可能な晴天の日中には雪崩が発生しませんでした。また、雪崩堆積域から約1kmの平坦な開地で気象観測(気温、湿度、風向、風速、日射、反射、正味放射、表面温度、降水量)を行ないました。気温は標高が約1,100mの尾根上においても測定しました。さらに積雪断面観測(積雪深、雪温、雪質、粒径、密度、硬度、せん断応力、全層水量)を約1週間毎に行ないました。幕の沢は冬期には雪崩の危険があり立ち入れないため、両年とも4月以降に沢を踏査し、雪崩の堆積跡を確認しました。 4.雪崩の検知結果 4.1.雪崩発生検知システム 雪崩発生検知システムに記録されたデータから、2000年2月16日16時13分に大規模な雪崩が発生したことがわかりました。 4.2.地震計 幕の沢に設置した地震計によって2000年12月19日から2001年2月4日までに多数の震動データが得られました。このうち、速度振幅の最大が500μkine未満のものはノイズとみなして解析対象から除外しました。また気象庁による地震記録と照合し、同時刻に地震が発生していた場合には地震による震動と判断しました。その結果、雪崩によると考えられる震動記録が24回得られました。24回の雪崩のうち、2001年1月4日19時2−3分に発生した雪崩は最大振幅が6,000μkineを超える非常に大きなものでした(図-2)。 5.雪崩発生時の斜面積雪安定度の変化 検知した雪崩は発生時の気温が氷点下であったので、乾雪雪崩と考えられます。降雪は期間中のほぼ毎日観測され、特に雪崩の発生時やその直前に降雪強度が強くなっていました。一方、1月9日と27日は気温が高めで、降雪量が少ないのに雪崩が発生しました。この両日はいずれも南よりの風速5ms-1以上の強風が観測され、雪崩発生域近くの尾根上ではもっと強い風が吹いていたと推測することができます。従って、強風による積雪や雪庇の崩落が雪崩を誘発した可能性が示唆されます。 6.結論 2000年と2001年の2冬期に検知した25回の乾雪表層雪崩について、発生時の気象や積雪観測結果に基づいて発生誘因を調べました。その結果、幕の沢で1−2月の厳冬期に発生した乾雪表層雪崩の8割近くは短時間にもたらされた大量降雪による新雪層の崩壊が発生誘因であることが明らかになりました。 謝辞 本研究の観測では妙高カントリークラブ、休暇村妙高、関温泉スキー場の皆様にお世話になりました。厚くお礼申し上げます。 文献 |

| (文責:竹内) |