|

3月15日より29日まで秋山がJICAの短期専門家としてベネズエラに派遣されました。現地では首都カラカスやマラカイ市において、警戒避難のための技術協力を行いましたが、今回は印象的な風景や防災に関して紹介します。

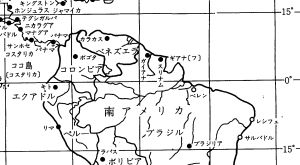

ベネズエラ位置図

ベネズエラは中南米のカリブ海に面し、世界有数の石油産出国ですが、日本ではその他に、ミス・ユニバースの常勝国とか、秘境であるギアナ高地があるなどといった程度の知識のほかはガイドブックもなくほとんど知られていません。同様に、ベネズエラでは日本製の自動車や電気製品は多いものの、在住の日本人は少なく、ベネズエラの人々の日本に対する知識もほとんどないようです。熱帯圏に属していますが、首都であるカラカス(人口約400万人)は標高約1,000mの盆地に位置し、年平均気温は20℃〜24℃と過ごしやすく、年降水量は900mmで、4〜10月が雨期、11〜3月が乾期となっています。

アビラ山(標高2,160m)よりカラカス市内を望む

カラカス首都区は高層ビルが建ち並び、高速道路や地下鉄が発達するなど非常に近代的である一方で、隣接する山の斜面にはランチョ(貧民街)が展開しており、一部では山全体を覆い尽くすほどで非常に対照的な風景となっています。夜間は山の斜面に広がるランチョの灯りがまるでクリスマスツリーのイルミネーションのようにみえるのが特徴的です。

高速道路と斜面に展開するランチョ

ベネズエラでは、北西部のアンデス山脈沿いに大部分の人口が集中しており、日本と似た地形地質条件により土砂災害が発生しやすい傾向にあります。最近では1987、1999年に豪雨による土砂災害が発生しています。

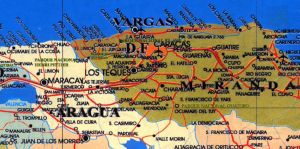

首都カラカスの北側に隣接するバルガス州では、年平均降雨量は520mm程度ですが、1999年12月に3日間で911mmの降雨があり、死者・行方不明者1〜5万人ともいわれている土石流災害が発生しています。現在は砂防施設の整備が進んでいるものの、堆積土砂の撤去にとどまっている箇所もあり、そのような地区では被災した建物が今でも当時のまま残っています。

バルガス州における施設の整備状況

サン・フリアン渓流周辺の状況(土石流により破壊されたビルが現在でも残っている)

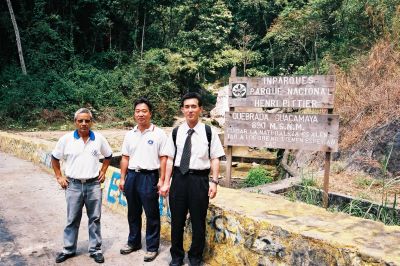

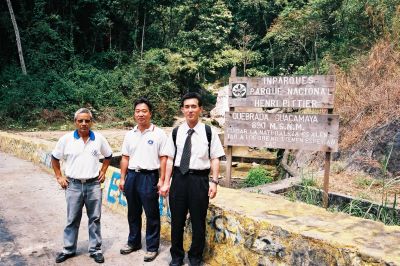

また、カラカスより西方約100kmに位置するアラグア州のマラカイ市では、1987年9月6日に6時間で180mmの降雨があり、リモン川などで土石流の氾濫により死者・行方不明者が数百名の災害が発生しました。当地では、1989年に日本の技術協力により土石流の予警報装置が設置され、現在に至っています。

リモン川の雨量・土石流観測局にて

(左より現地技師のPorfirio Riverros氏、八尾長期専門家、筆者)

最後に、今回の派遣で多大な協力を頂いた JICA、在ベネズエラ日本大使館の方々、および現地の業務に際して様々な配慮を頂いた八尾、塚本専門家に深く感謝いたします。

|