|

● 背景と目的

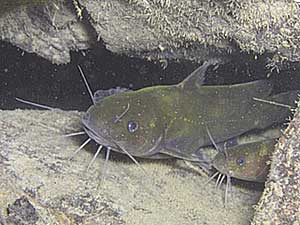

ネコギギ(写真参照)はナマズ目ギギ科に属する日本固有の純淡水魚で、伊勢湾・三河湾に注ぐ川にしか生息していない夜行性の魚です。地理的に特異な分布を示し、遺伝的な希少性も高いことから天然記念物に指定されています。近年、河川の改修工事や豪雨に伴う土砂災害などによって激減していると言われています(環境省、水産庁ともに絶滅危惧IB類指定)が、生息分布と川の形状を関連付けた研究はありませんでした。保全すべき川の形状とその特性を理解することは、生息地の復元、修復を進めていくうえで大変重要です。そこで、河川改修などの人為的な改変がほとんど行われておらず、現在も尚、ネコギギが豊富に生息しているある自然河川区間において現地観測を行い、河川の形状およびその特性による生息状況の違いを分析しました。

● 方法

全長2.2kmの自然河川区間において物理環境調査とネコギギの生息確認調査を行いました。物理環境調査では、区間全域の地形測量を行い、同時に瀬や淵などの位置と水位を記録しました。この測量結果から川幅(水面幅)と水深、流路の曲がり具合を表す蛇行半径・中心角、川の勾配、河岸の傾斜といった川の形状と特性に関する情報を得ることができます。生息確認調査は、ネコギギの活動拠点である淵を中心として上下流の早瀬によって挟まれた領域を最小単位(生息場ユニット)として、必要に応じて水中ライトを使用しながら、昼夜の潜水観察により行いました。昼間には遊泳する個体は確認できなかったため、下流より必要に応じて河床材料を捲りながら礫の隙間などに潜むネコギギを探し、発見した場合にはその位置を記録しました。夜間調査では、各生息場ユニットにおいて確認されたネコギギ個体について稚魚(1歳未満)と成魚(1歳以上)に分けて個体数を計数しました。

● 結果と考察

図1に示すように、蛇行した区間と真っ直ぐな区間におけるネコギギの確認個体数(夜間)を比較したところ、稚魚、成魚ともに蛇行した区間においてネコギギの確認個体数が多いという結果になりました。今回計測した指標を用いて両区間を比べると、水深と生息場ユニットの長さが大きく異なっていたことから、蛇行した区間にできる「深くて広い淵」がたくさんのネコギギを育んでいると言えそうです。

また、昼間確認された場所での夜間の確認個体は多くなりましたが、昼間に確認できなくても夜間に確認される場所が存在しました。平成17年度の成果(中小河川における希少魚ネコギギの生息環境、河川技術論文集Vol.11,

pp.471-476, 2005)でも指摘したように、実際に保全すべきなのは昼間の棲み場所(隠れ家)ですが、昼間の発見率は夜間に比べて低いため、昼夜の調査を並行して行うことによりネコギギ生息場所の保全・修復について検討することが重要なようです。

担当:田代 喬 |

|

| ■ネコギギ |

|

|

| ■図-1 川の形状によって異なるネコギギ生息確認個体数 |

|

|