|

● 背景と目的

希少性二枚貝とはイシガイ目に属する仲間(イシガイ類)を指しており、日本には18種類が確認されています。イシガイ類は、魚類を交えた複雑な共生関係で知られており、タナゴという魚の仲間はその卵を生きたイシガイ類の中に産み付けなければなりません(図1)。また、イシガイ類の幼生(子供)はしばらくの間はヨシノボリやオイカワなどの魚に寄生しなければ生きていけません(図1)。したがって、イシガイ類の数や種類が減ることは、魚を含む水生生物の数や種類に大きな変化が生じていることを間接的に示しています。以前は平野部の小河川やため池、そして水量が比較的安定した森林河川などに数多く生息していたようですが、河川改修や圃場整備によりイシガイ類の生息数・生息範囲ともに激減しています。イシガイ類の生息環境を残そうという試みは各地で行われていますが、その生態などに関して多くのことが未解明であるため、効果的な対策を講じることが困難です。

● 結果

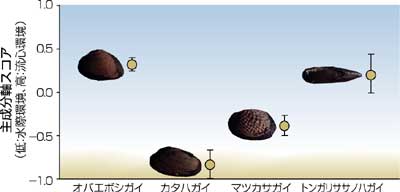

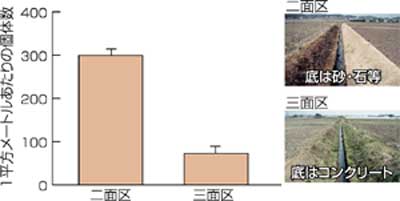

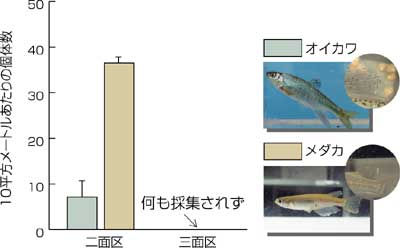

ここで紹介する研究成果は、岐阜県関市の農業用排水路において得られた結果に基づいています。イシガイ類4種が同所に生息する自然度の高い水路(右上写真参照)では、4種それぞれが異なる生息環境を好んでいることが分かりました(図2)。特に、オバエボシガイとカタハガイは、それぞれ流心部と水際部に非常に多く見られました。このことは、横断方向の環境多様性(例えば流速の違い)が、イシガイ類の種多様性の維持に重要であることを示しています。また、マツカサガイに注目した研究では、隣接した、底がコンクリートで覆われている水路(三面区)と底が砂や礫で構成される水路(二面区)を比較しています(図3)。ここでは、三面区では二面区に比べて、マツカサガイの生息密度が約4分の1と極端に小さいことがわかりました(図3)。これには、三面区には宿主となる魚(オイカワやメダカなど)がほとんど生息していないことがその理由として挙げられます(図4)。一見、同じように見える二つの区間ですが、二面区では夏から秋にかけて水生植物が繁茂し、魚の好む生息環境を作り出していました。これらの結果から、イシガイ類は、流れの緩急と砂や礫等に富み、また多くの魚類に生息場を提供できるような環境を必要とすると考えられます。

担当:根岸 淳二郎 |

|

| ■図-1 魚類とイシガイ類の共生関係 |

|

|

|

| ■図-2 二枚貝と生息環境の関係 |

|

|

|

| ■図-3 マツカサガイの生息密度 |

|

|

|

| ■図-4 宿主魚類の生息密度 |

|

|