|

● 背景と目的

貯水ダムでは、上流から流れてきた土砂がダム湖に堆積することで、貯水容量が減少すると同時に、ダム下流への土砂供給量が減少するなどの問題が生じます。この問題を解決するために、近年では、上流から流れてきた土砂が、ダム下流にそのまま流れるように迂回路(バイパス)を通す方法や、ダム湖に貯まった土砂を下流河川に戻す方法が考えられています。しかし、これらの方法を採用することで、ダム下流で濃度の高い濁水が発生する場合があります。そこで、これらの濁水が付着藻類に及ぼす影響を評価するために、本研究では人工的に成分を変化させた濁水に付着藻類を曝し、付着藻類の状態がどのように変化するかについて検討を行いました。

● 方法

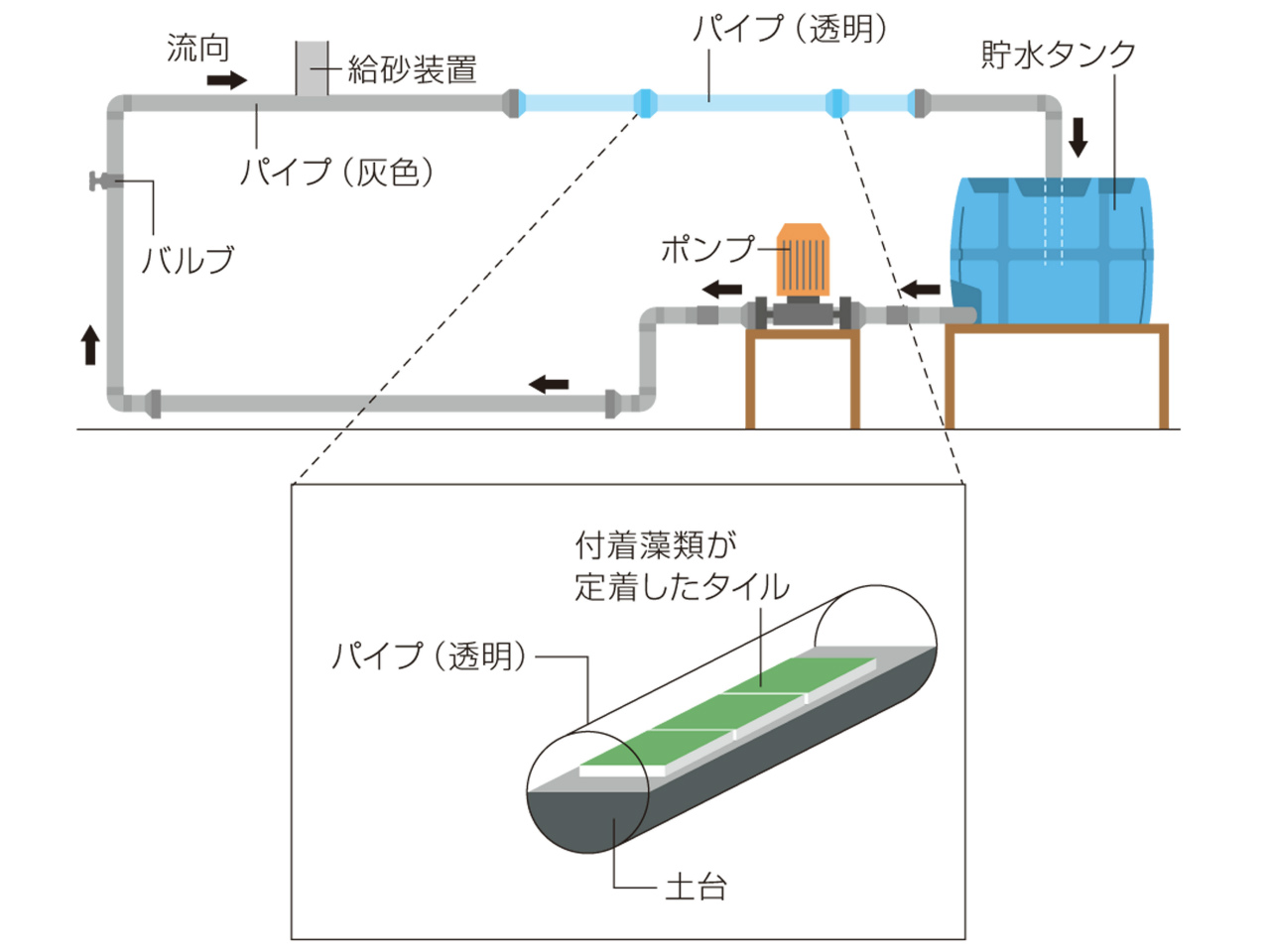

流速が調整可能な循環型水路を用意し(図1)この水路の中に河川水と河川水に3種類の処理を施した濁水(シルトのみ、砂のみ、シルト+砂)を流しました。あらかじめ付着藻類を定着させたタイルを水路の中に入れ(図1,写真1)、平水時の流速を想定した0.5m/sと洪水時の流速を想定した4.0m/sの流速で、水路内の水を24時間、循環させました。実験後、付着藻類に含まれている無機物量および有機物量を測定しました。

● 結果と考察

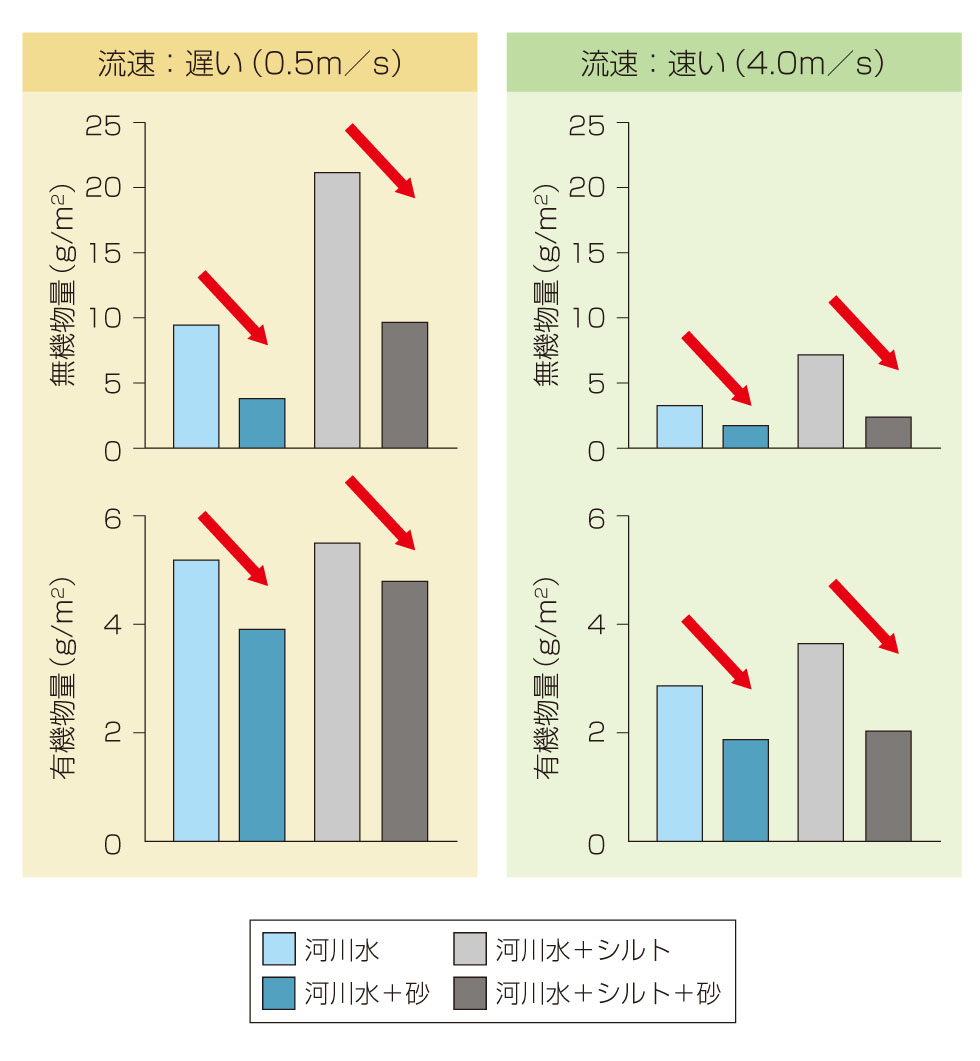

全体として、流速を速くした水路内の付着藻類の方が、遅い水路内の付着藻類よりも、無機物量や有機物量が少なくなっていました(図2)。これは、流れが速くなることで、付着藻類の剥離を促し、今後、藻類の更新が行われると考えられます。一方、流速の大小に関係なく、砂が流れることで、無機物量や有機物量が少なくなっていました(図2)。特に、シルトが流れていたとしても、砂が一緒に流れることで、砂が藻類を削り、シルト由来の無機物の堆積を防いでいることが示されました(図2の赤矢印)。シルトのみを含む濁水では多くの無機物が付着藻類に堆積していましたが、付着藻類に大量のシルト(無機物)が含まれることは、水生昆虫やアユなどの藻類を餌とする動物に対して生育条件の悪化を招く恐れがあります。しかし、自然発生する洪水と同じように、シルトと砂の両者が濁水に含まれることで、藻類によるシルトの捕捉を防ぎ、さらに剥離・更新を促す可能性が高いことが示されました。今後、実際に水生昆虫やアユなどの選好性を調べることで、河川生態系にとって健全な濁水のあり方について検討していく予定です。

担当:森 照貴、小野田 幸生 |

|

| ■図1 流速および土砂量を操作可能な循環型水路の模式図 |

|

|

■写真1 実験後、シルト(無機物)の堆積が確認された

タイル(写真左側)。表面のシルトをはがすと、

もともと定着していた付着藻類が観察される(写真右側)。 |

|

|

■図2 流速の遅い(左)および速い(右)条件下で、

異なる水を流した時に観測される付着藻類中の

無機物量(上)および有機物量(下)。 |

|

|