|

�� �w�i�ƖړI

�@�͐�̑����ɂ�芥������×����i���݂ł́A��h�ԂɌ�����j�ɂ́A���ĕp�ɂɊ�������u�����h�v��u���܂�v���������݂��܂������A�ߔN�͖{�여�H�̉͏��ቺ�ɔ����A�������Ă��������ɂ����Ȃ��Ă��܂����B���̌��ʁA�����h�₽�܂�̐���������Ƃ��Ă̋@�\���ቺ���A�×������Ԍn�̎w�W�����Ƃ��ėL���ł���L�i�C�V�K�C�ށj���������Ă��܂����B�����ŁA�͐�̎�����Ƃ��Ă悭���{����鍂���~�i�͐�ƒ�h�̊Ԃɐݒ肳����i�����n�ՁB�����ł́A���щ��������B���܂ށj�̐艺�����A�����͈̔͂ƕp�x�傳���邱�Ƃɒ��ڂ��܂����B�����ł́A�����~���ǂ̍����Ő艺����ƁA�L���������Ղ��×������悪�`�������̂��ɂ��āA�艺������̌o�ߔN���Ƃ��킹�Č������܂����B

�� ���@

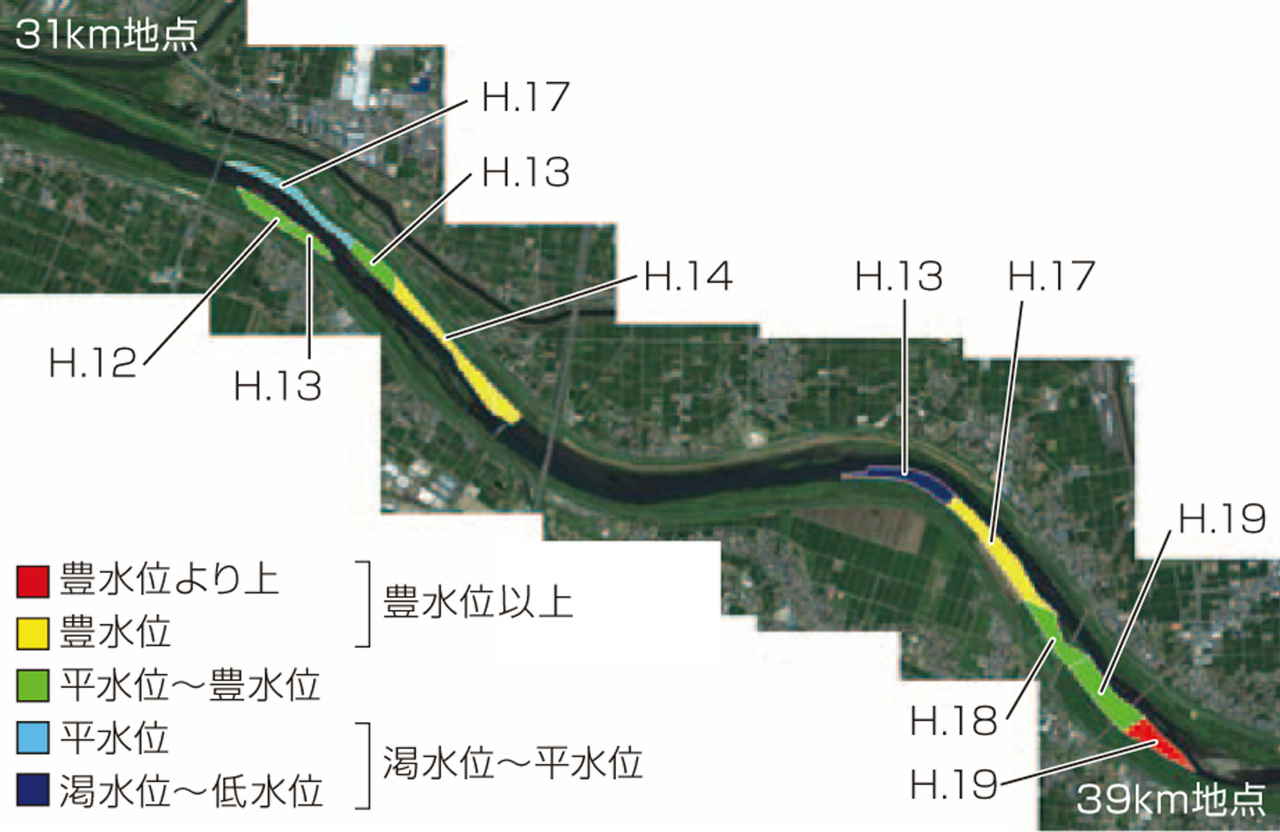

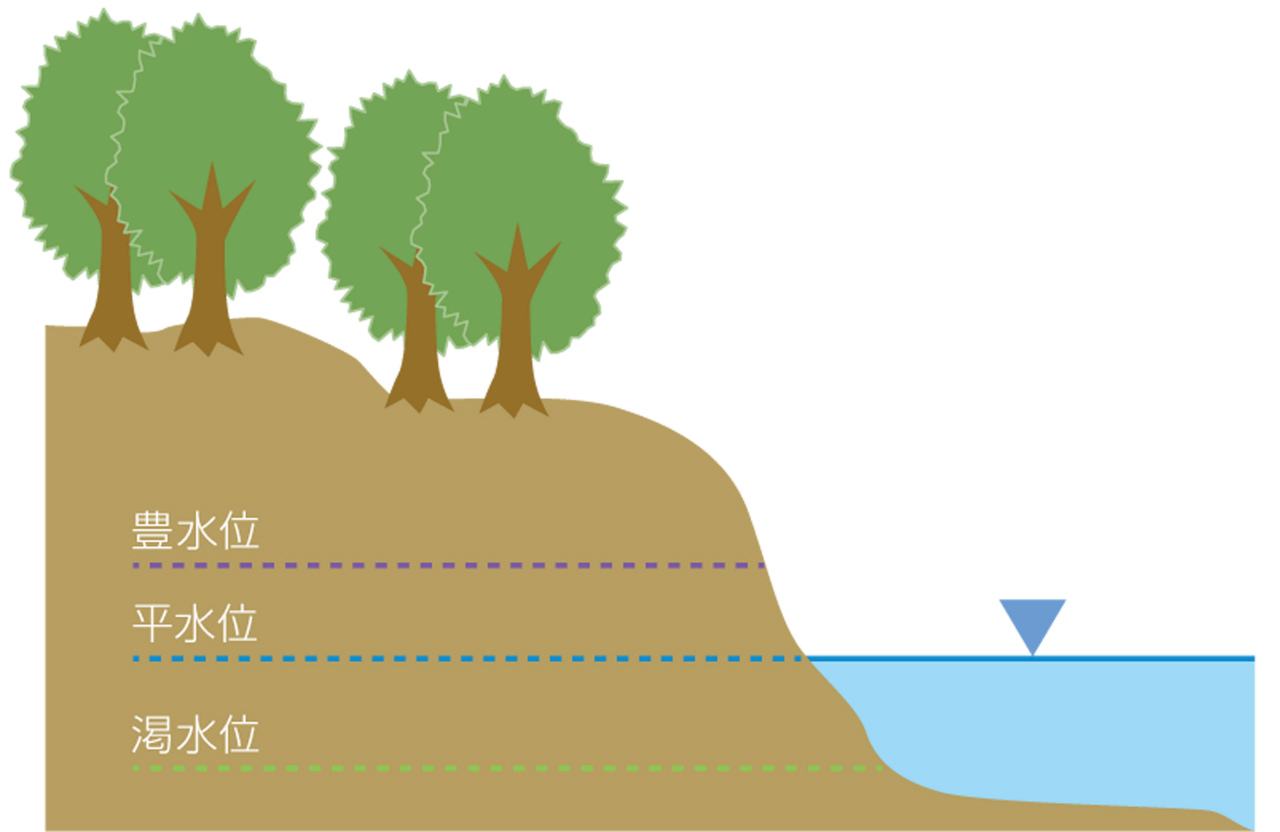

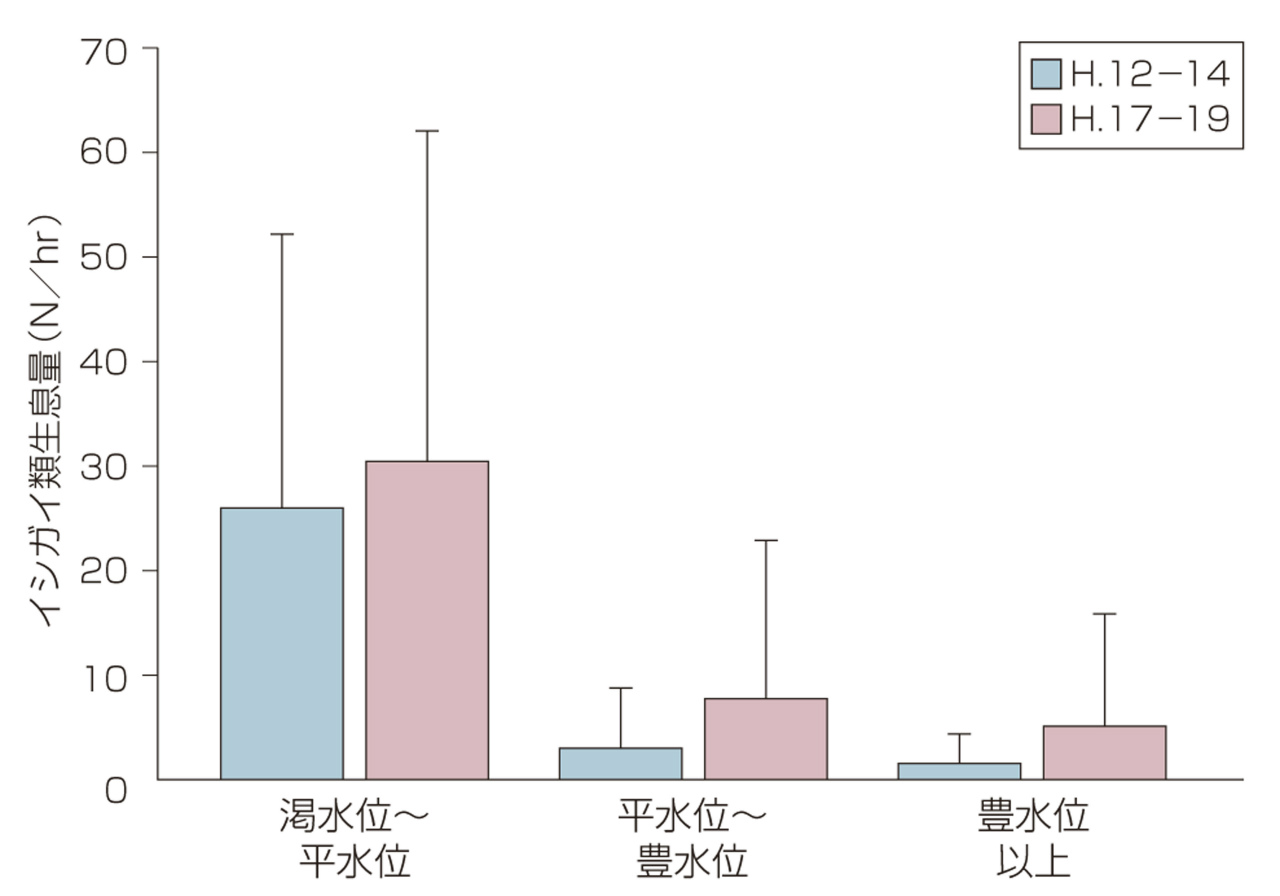

�@���z1/2500���x�̗K��쒆�������A��8�q��ԁi�͌�����31�|39km�j�Œ������s���܂����B������Ԃ̗��݂ɂ́A����12�|19�N�ɂ����āA�l�X�ȍ����ō����~���艺����ꂽ�Ւn�����z���Ă��܂��i�}1�j�B�艺���ʂ́A��������ɐ��n����܂������A���̌�A�����̃����h�₽�܂�Ƃ��������悪�`������Ă��܂��B85�ӏ��̐���ɂ����āA�L�̐����ʁi1���Ԃ�����̍̕ߌ̐��FN/hr�j�ׂ܂����B�e����́A���̐��悪�����Ă���艺���ʂ̏����ݒ�̍����ɏ����A�u�����ʁ`�����ʁv�A�u�����ʁ`�L���ʁv�A�u�L���ʈȏ�v��3�J�e�S���[�Ɂi�}2�j�A�艺�������ɏ����āu����12�|14�N�v�A�u����17�|19�N�v��2�J�e�S���[�ɕ��ނ��܂����B�����āA�艺�������Ɛ艺���������A���̌�̓L������̌`���ɋy�ڂ��e���ɂ��āA�����ʂ̈Ⴂ�����ƂɌ������܂����B

�� ���ʂƍl�@

�@�L�́A�u�����ʁ`�����ʁv�̐艺���ʂɌ`�����ꂽ����ɂ����č��������ʂ������܂����i�}3�j�B�L�͊����p�x�̍�������ɐ������邱�Ƃ��m���Ă��܂��B���̂悤�Ȑ���́A�����~��Ⴍ�艺���邱�ƂŌ`������A�L�̐�����Ƃ��ċ@�\�����ƍl�����܂��B�܂��A�����艺�������ł���A����17�|19�N�i�o�ߔN��5�N�O��j�̎��{�ꏊ�̕�������12�|14�N�i�o�ߔN��10�N�O��j�̎��{�ꏊ���A�L�̐����ʂ������X���ɂ��邱�Ƃ�������܂����i�}3�j�B����́A���Ԍo�߂ƂƂ��ɐ艺���ʂւ̓y���͐ρA�������͖{��̉͏��ቺ���i�s���A�×�������Ɩ{��Ƃ̔䍂�������Ċ����p�x���ቺ����Ƃ������A������̕ω��������Ă���̂�������܂���B����́A�e�艺�������ɂ����鐅��̗ʁi�ʐς␔�j��䍂�A�����̎��ԕω����Č������A�艺���ʑS�̂���݂��]�����s���ƂƂ��ɁA�v������肷�邱�Ƃ��K�v�ł��B

�S���F�i�R�@���� |

|

���}1�@�K��쒆�������i�͌�����31�|39km�j�ɂ�����

�@�@�@�@�@�����~�艺���̏ꏊ�Ɛ艺����������ю��� |

|

|

| ���}2�@�艺�������̃C���[�W�} |

|

|

���}3�@�قȂ鍂���A�قȂ�o�ߔN���̐艺���ʂ�

�@�@�@�@�@�`�����ꂽ����ɂ�����L�̐����ʁ@ |

|