|

● 背景と目的

帯工は、中小河川で河床低下を防止するために多用されている工法ですが、下流区間が河床低下した際には露出し、帯工直下流に落差が生じて、河川景観・生物の移動に対して好ましくない影響を及ぼしている状況がよく見られます(写真1)。また、帯工の上下流区間は河床形状が平坦となって、多様性に乏しい状態になります。このような、従来型の帯工の課題を克服した新しい工法の研究を進めています。

■写真1 下流側の河床が低下して落差を生じた帯工

■写真1 下流側の河床が低下して落差を生じた帯工

● 方法

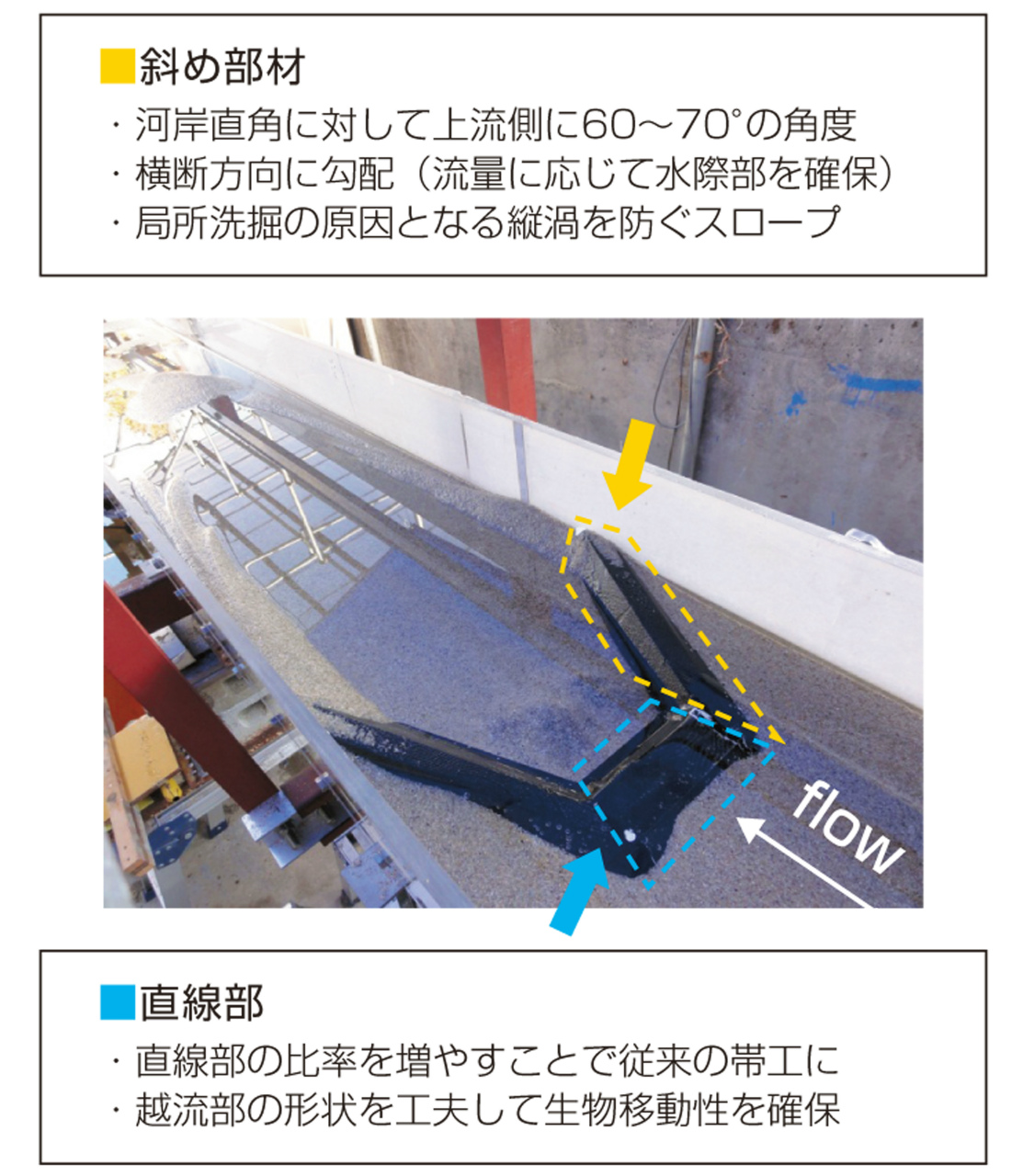

小規模な実験水路での検討により、上流側の河床高を維持しながら、下流側に淵を形成し、左右岸に寄り洲を形成することができる構造物の形状を見出しました(図1)。さらに、より実河川に近い条件で検討するために、自然共生研究センター実験河川に、基本的な形状は同じで、素材が異なる3種の大型模型を設置し、水理実験を実施しました。材料のスケールは、想定される実物の1/5程度に揃えて模型を作成し、捨石で作ったタイプ、捨石をネットで被覆したタイプ、捨石をコンクリートブロックで被覆したタイプの計3タイプを設置しました。

● 結果と考察

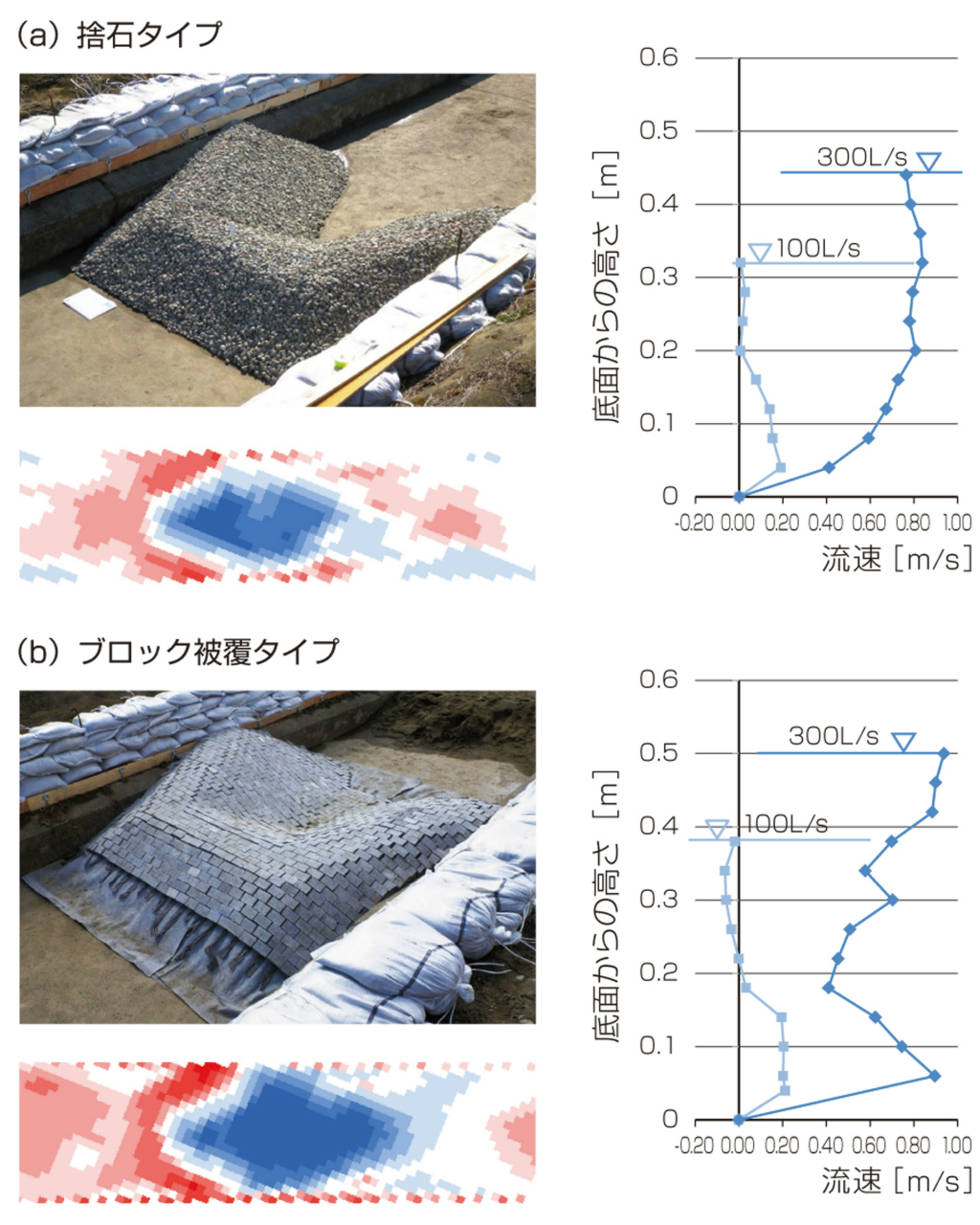

人工洪水を発生させて、構造物周りの河床変動量と流速分布を計測した結果、小規模な水理実験と同様に、下流側に淵が形成されましたが、表面を被覆する素材の粗度の違いが、流速の大きさや分布、下流側が掘れてできる淵の深さに影響を及ぼしていることが分かりました。

表面がゴツゴツした捨石タイプでは、底面に近い場所の流速が低く抑えられ、淵の中の流れは安定していました(図2(a))。一方、表面が滑らかなブロック被覆タイプでは、速い流れが底面に沿って流れ、淵の中の流れも安定していないことが分かりました(図2(b))。捨石をネットで被覆したタイプは、捨石タイプとほぼ同様の結果でした。

水生生物が利用しやすい淵を形成するためには、構造物の形状だけでなく、表面の素材や粗度も検討すべき要素であることが分かりました。

担当:原田 守啓 |

|

| ■写真1 氾濫原に存在するワンド・たまりの概観 |

|

|

| ■図1 保全・再生の適正地抽出フロー |

|

|