|

● 背景と目的

河川が増水した時に冠水するエリアを氾濫原と言います。氾濫原には多様な生物が生息しますが、その生息環境は著しく変質してきました。一方、氾濫原の環境を保全・再生する上で、淡水性の二枚貝を指標生物とすることの有効性が提案されています。この考え方をベースに、我々は、二枚貝の生息環境特性や維持機構、ならびに生息環境の簡易な評価手法に関する研究を進めてきました。しかし、二枚貝の生息する「ワンド」や「たまり」といった水域(写真1)を再生・創出していく上で必要な、具体的な情報が不足していました。そこで、本年度は二枚貝の生息にとって必要な水域の形状と環境条件を明らかにするため、二枚貝の水域内における分布と微環境の特性を調べました。

● 方法

木曽川下流部に存在する3箇所のたまりにおいて、2013年10月に地形測量、11 月11-12 日の平水時にコドラート調査を行いました。コドラートの大きさは2m×2mで、縦断方向5m

間隔の横断測線上に3 つずつ設定し、各コドラートで二枚貝の採捕、物理環境(水深、泥厚、細粒分含有割合)の測定を行いました。物理環境からコドラートのタイプ分けを行い、どのタイプで二枚貝の生息量が多いのか解析しました。また、地形測量結果と各コドラートにおける二枚貝の生息量を示した水域内分布マップを作成しました。

● 結果と考察

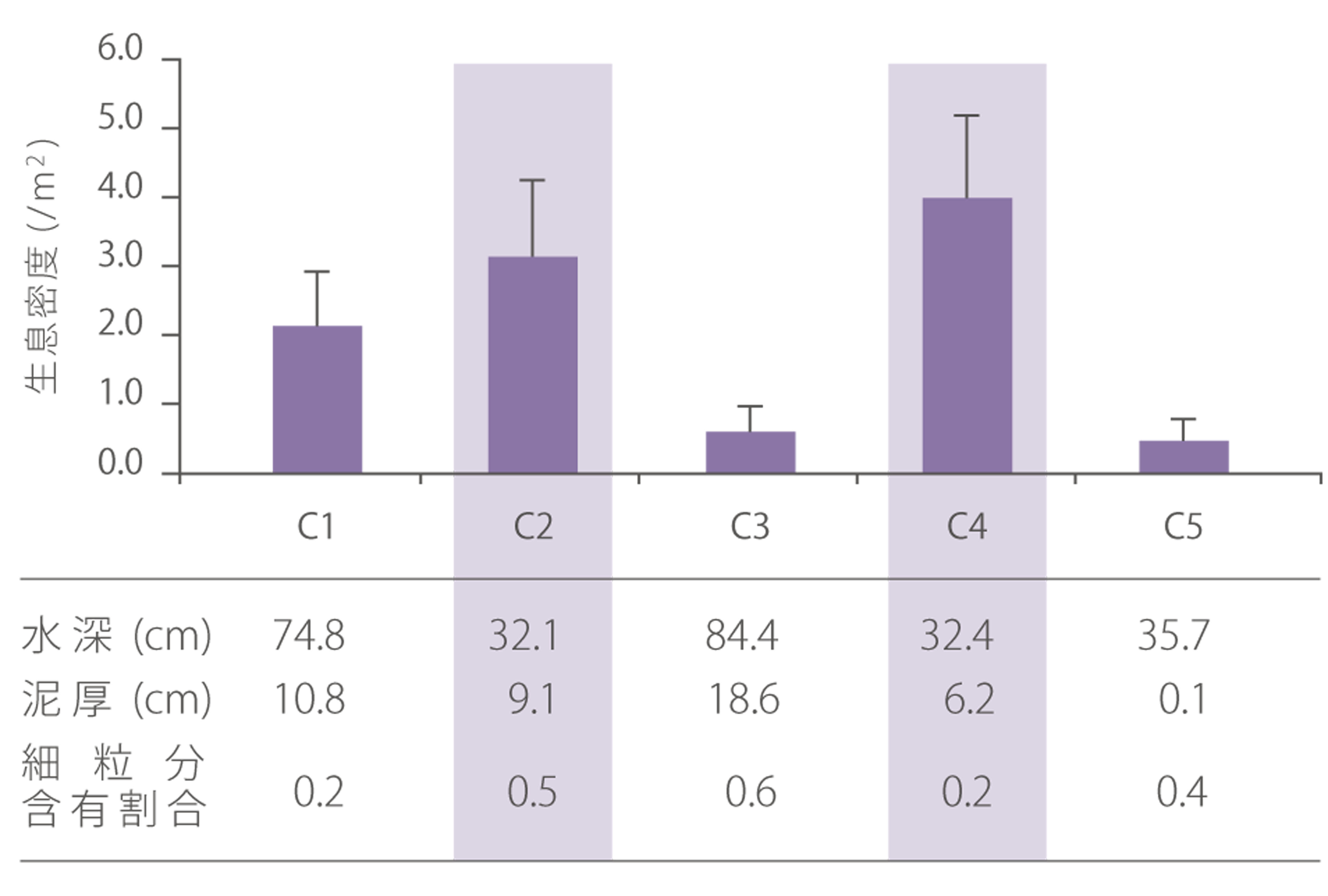

合計119 個のコドラートは5 つのタイプ(C1 ~ C5)に分類することができ、そのうち、平均値で水深が約32cm、泥厚が6~9cm、細粒分含有割合が20

~ 50 % 程度であるC2 とC4 に二枚貝が多く生息していました(図1)。一方で、水深が深いC1やC3、泥厚が薄いC 5では、二枚貝はあまり生息していませんでした。

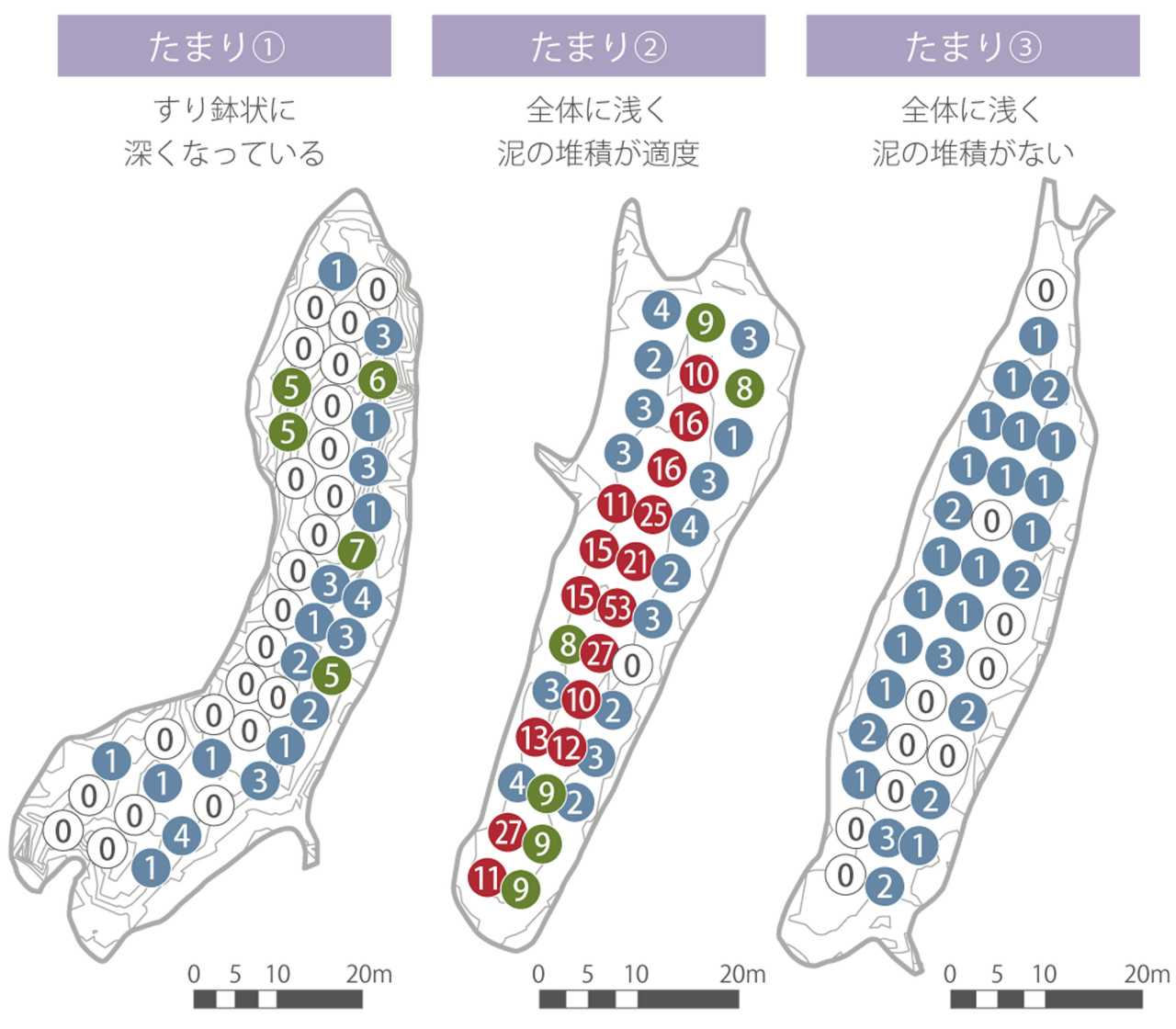

これらの結果は、比較的浅く、泥の堆積も適度にある微環境を、二枚貝が好むことを示しています。この結果を反映して、すり鉢状のたまり①では、すり鉢の底にあたる深みに二枚貝が生息していない地点が多く見られました(図2)。また、泥の堆積が薄い地点の多かったたまり③でも、二枚貝がいない(または少ない)地点が多く見られました(図2)。そして、全体に好適な環境であったたまり②には、広範に多数の二枚貝が分布していました(図2)。 二枚貝の生息に適した水域を再生・創出するには、上述の形状や微環境特性と、それを維持可能な平面配置を考慮する必要があります。

担当:永山 滋也、 原田 守啓 |

|

| ■写真1 氾濫原とワンド・たまりの概観 |

|

|

■図1 分類された各タイプにおける二枚貝の

生息密度(イシガイの例)と物理環境 |

|

|

■図2 イシガイ類の水域内分布マップ。

数字は総採捕数を示し、4 段階で色分けされている

(白:0、青:1~4、緑:5~9、赤:10 以上)。

水域内の線は等深線を表す。 |

|