|

● 背景と目的

護岸ブロックは形状、サイズ、積み方等の条件により、護岸表面に模様が形成されます( 以下、景観パターン)。既存の護岸ブロックを見ると谷積、布積など伝統的な積み方に見られる景観パターンだけでなく、千鳥配置、階段状、穴が目立つタイプなど近年見られるようになった景観パターンもあります。これらの護岸ブロックの景観パターンは、河川景観に対して様々な印象を与えると考えられます。

しかし、これまで、護岸ブロックの景観パターンは感覚的な評価に留まっており、定量的な評価がありませんでした。そこで、既存の代表的な護岸ブロックの景観パターンへの影響評価を行い、河川景観への選好性について検証を行いました。ここで、選好性については、河川景観に調和するかどうかを表しています。

● 方法

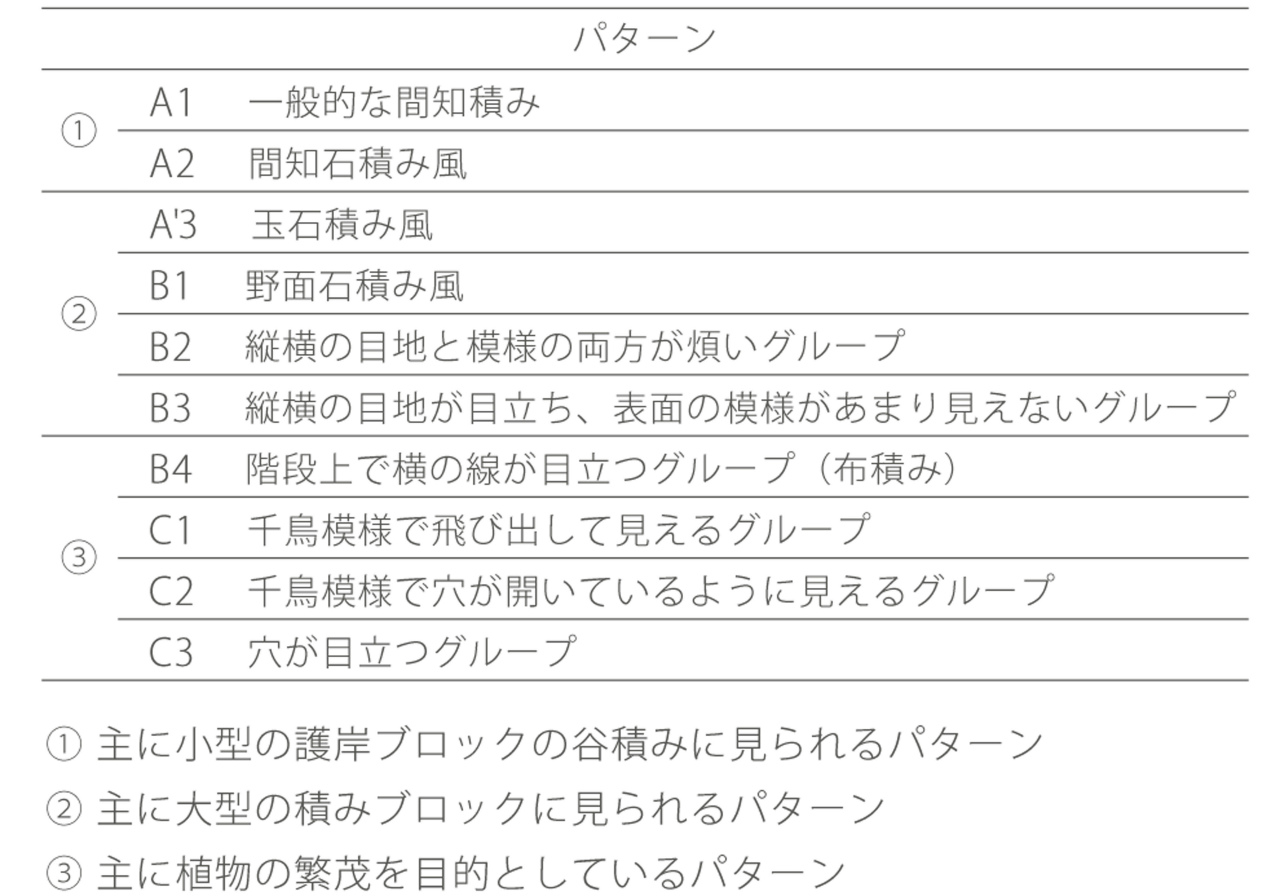

まず、既存の護岸ブロック110 種類程度の景観パターンを類似した10 個のグループに分類しました( 表1 )。

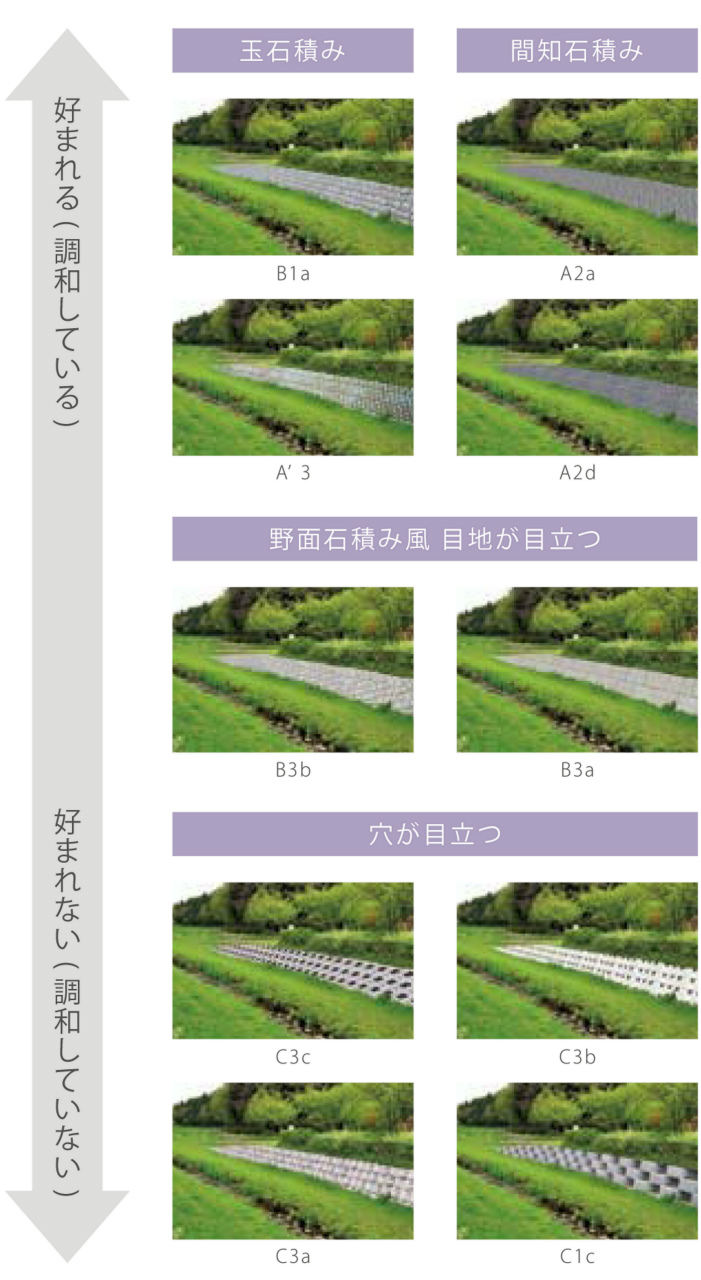

次に、河川景観に対する評価を行うため、周辺の風景を同じにした上で印象を比較できるように、同一の風景写真(都市部、郊外部)に護岸ブロックの景観パターンを当てはめたフォトモンタージュを作成しました(図1)。作成したフォトモンタージュを用いて、個々の景観パターンに対して、どのような印象を持つのかをアンケート調査を行いました。

● 結果と考察

アンケート調査を基に分析した結果、景観パターンは「調和性」( 好き、親しみやすい)と「形状性」(規則的な、表情が乏しい)で特徴づけられることが分かりました。また、調和性が低い護岸ブロックの景観パターンは、都市部、郊外部の背景の違いによらず、特に「穴が目立つグループ」(

C のグループ)である傾向が示されました( 図1)。

C のグループに分類される種類の護岸ブロックは主に植物の繁茂を目的としているブロックに多く見られます。表面に開口部や緑化スペースがあると、植物の繁茂に寄与しますが、穴が目立つことで河川景観に調和しない問題点があるようです。護岸の表面を被う植物は景観上、自然環境の面から重要とされています。今後は、植物の繁茂を目的としているブロックに着目し、どの位植物が護岸ブロックを被えば景観に調和し、自然環境が良好となるかについて調べていきたいと考えています。

担当:藤森 琢、 櫻井 玄紀、 尾崎 正樹 |

|

| ■表1 分類した護岸ブロックのグループ |

|

|

| ■図1 要因の分析結果( 郊外 ) |

|