|

● 背景と目的

河川では、山地の崩壊等により発生した土砂が流入することで濁りが発生します。また、農耕、河川地形の改修によっても濁りが発生します。濁りにはシルトなどの微細な無機物が多く含まれています。この微細な無機物が河川を流れる途中で、川底の礫に付着している藻類(付着藻類)に堆積することがあります。洪水時には、短時間でより多くの無機物が付着藻類に堆積することもあります。堆積した無機物は、濁りが収まった後も残存するため、景観の悪化や付着藻類を餌とする魚や水生昆虫への悪影響が懸念されています。そこで本研究では、付着藻類に堆積した無機物が、その後どのくらい時間が経てば自然に洗い流されるのかを解明するため、実験を行いました。

● 方法

はじめに、一定の速度で水が流れる管路を用いて、濁水( 低濃度・高濃度の2 通り)を24 時間にわたって流し、付着藻類に無機物(シルト)を堆積させました(

写真1 )。このときの無機物の濃度は、低濃度濁水で10 mg/L、高濃度濁水で10,000 mg/L に設定しました。また、それぞれの流速は平常時(

0.5 m/s)と洪水時( 4.0 m/s )の2 通りを再現しました。その後、濁水によって無機物の堆積した付着藻類を、幅15 cm程度の水路に固定し、河川水を流速0.5

m/s 程度に維持して流しました( 写真左側)。濁水につける前、濁水につけはじめてから24 時間後、水路に固定してから1、3、7、14 日後に付着藻類を回収し、付着藻類に含まれている堆積無機物量を測定しました。

● 結果と考察

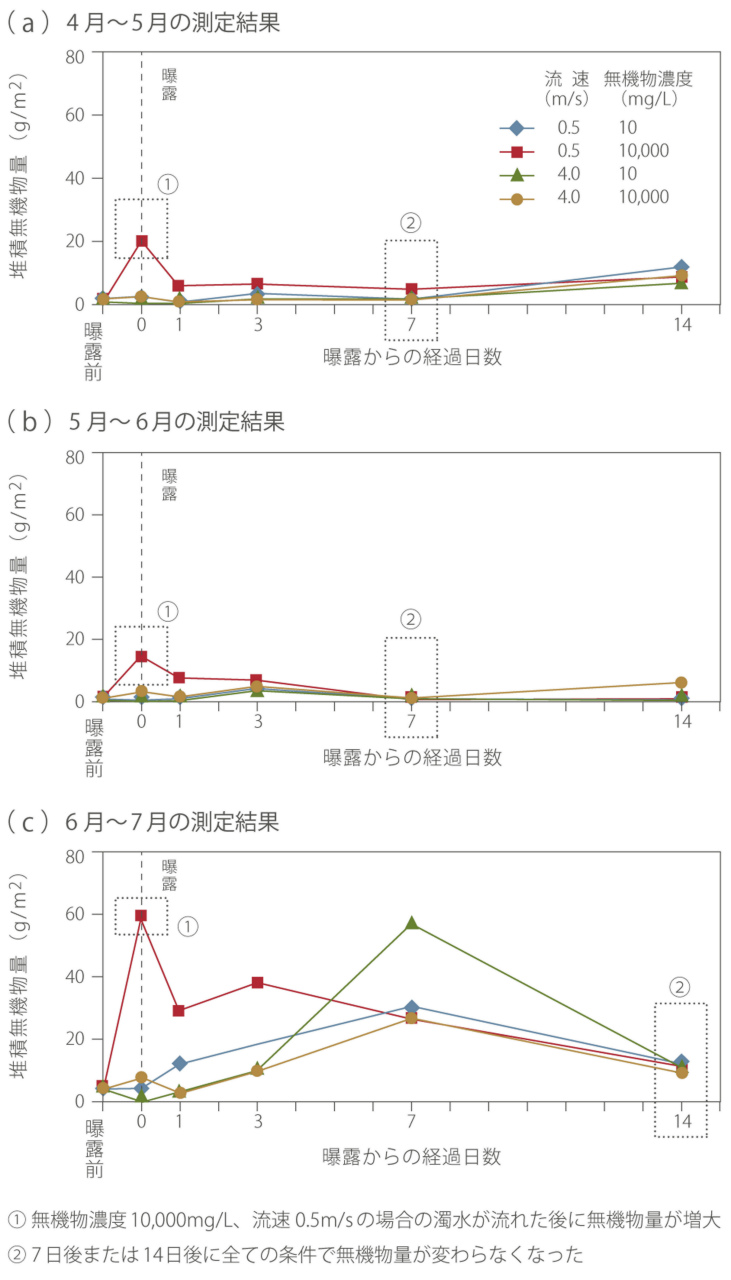

堆積無機物量は、無機物濃度10,000 mg/Lで、流速0.5m/sの条件の濁水を流した場合で多くなりました( 図1)。そして、他の条件では、濁水を流した前後で、堆積無機物量は大きく変化しませんでした。しかし、堆積無機物量が多くなった付着藻類においても、河川水を流した14

日後には、堆積無機物量が他の付着藻類と大きく変わらなくなりました( 図1)。このことから、24 時間程度、濁水を流した場合では、付着藻類に長期的にシルトがたまる可能性は低いと考えられます。今後は24時間以上の長期間の濁水が流れた場合に、付着藻類にたまったシルトが、どのくらいの時間で洗い流されるのかを調べる予定です。

担当:宮川 幸雄 |

|

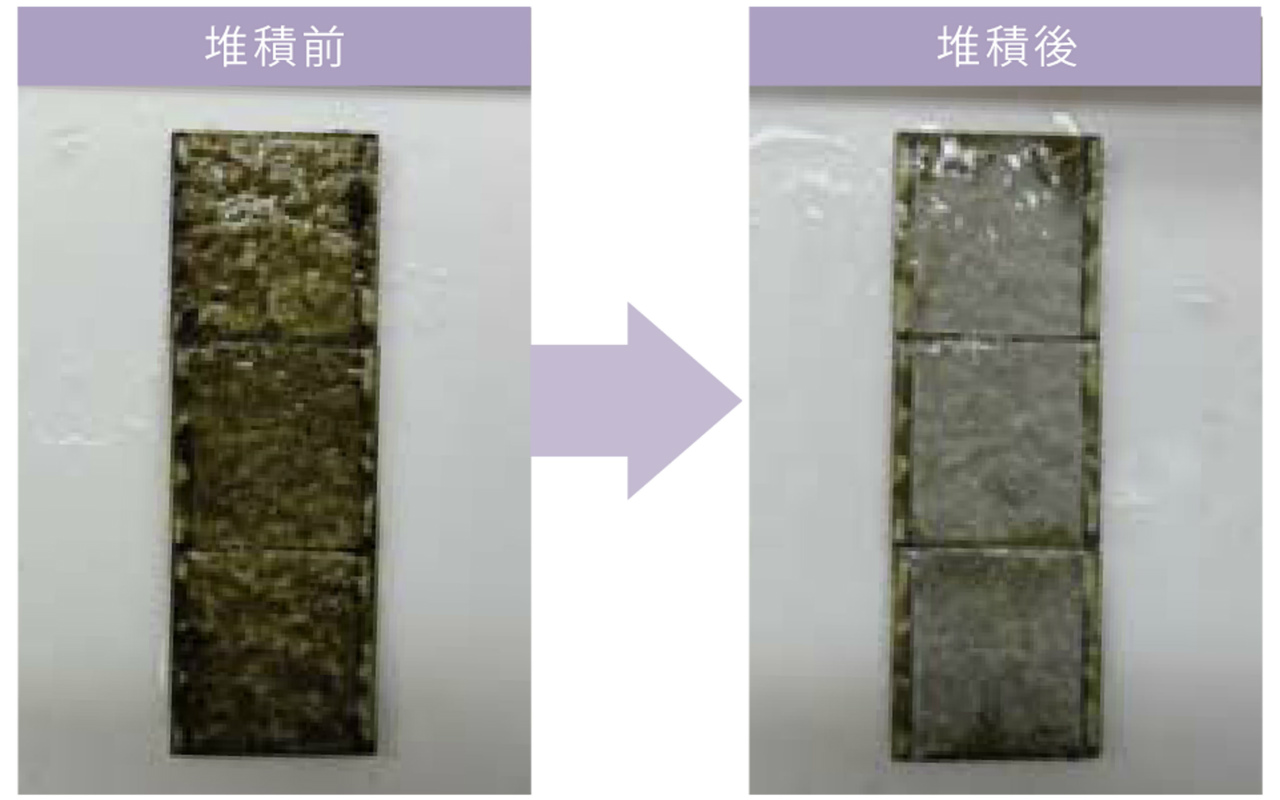

■写真1 無機物を堆積させた後の付着藻類の状態

( 濁水の流速0.5m/s、無機物濃度10,000mg/L の場合) |

|

|

■図1 濁水を流した前後の堆積無機物量の変化

( (a)4 〜 5 月、(b)5 〜 6 月、(c)6 〜 7 月にそれぞれ測定) |

|