|

● 背景と目的

生物多様性の保全という地球規模の課題に対し、環境省は生物多様性国家戦略を掲げ、普及啓発に力を注いでいます。河川においても生物多様性は重要なキーワードであり、実務者や研究者はこのことに配慮した川づくりを検討していますが、一方で地域住民の認識は十分ではなく両者が共通の理解を持つことが課題です。博物館等の展示施設は多くの地域で情報発信の拠点となっており、生物多様性を扱う場としても重要です。しかし本題材を扱う既存展示の実態はよく分かっておらず、効果的な展示開発や改善のための情報が不足しています。ここでは平成24~25 年度にかけて実施した生物多様性に関する展示の調査結果より、展示内容を中心に結果を報告します。

● 方法

生物多様性に関する展示を扱っていると考えられる国内展示施設250館※1を対象に質問紙を郵送し、回答が得られた141館(回収率56.4%)について結果を分析しました。調査内容は、生物多様性に関する言葉をタイトルや解説に用いた常設展示の有無/内容/手法/課題・問題点です。代表的な施設については現地調査を行い、展示の詳細の記録と聞き取りを行ないました。

● 結果と考察

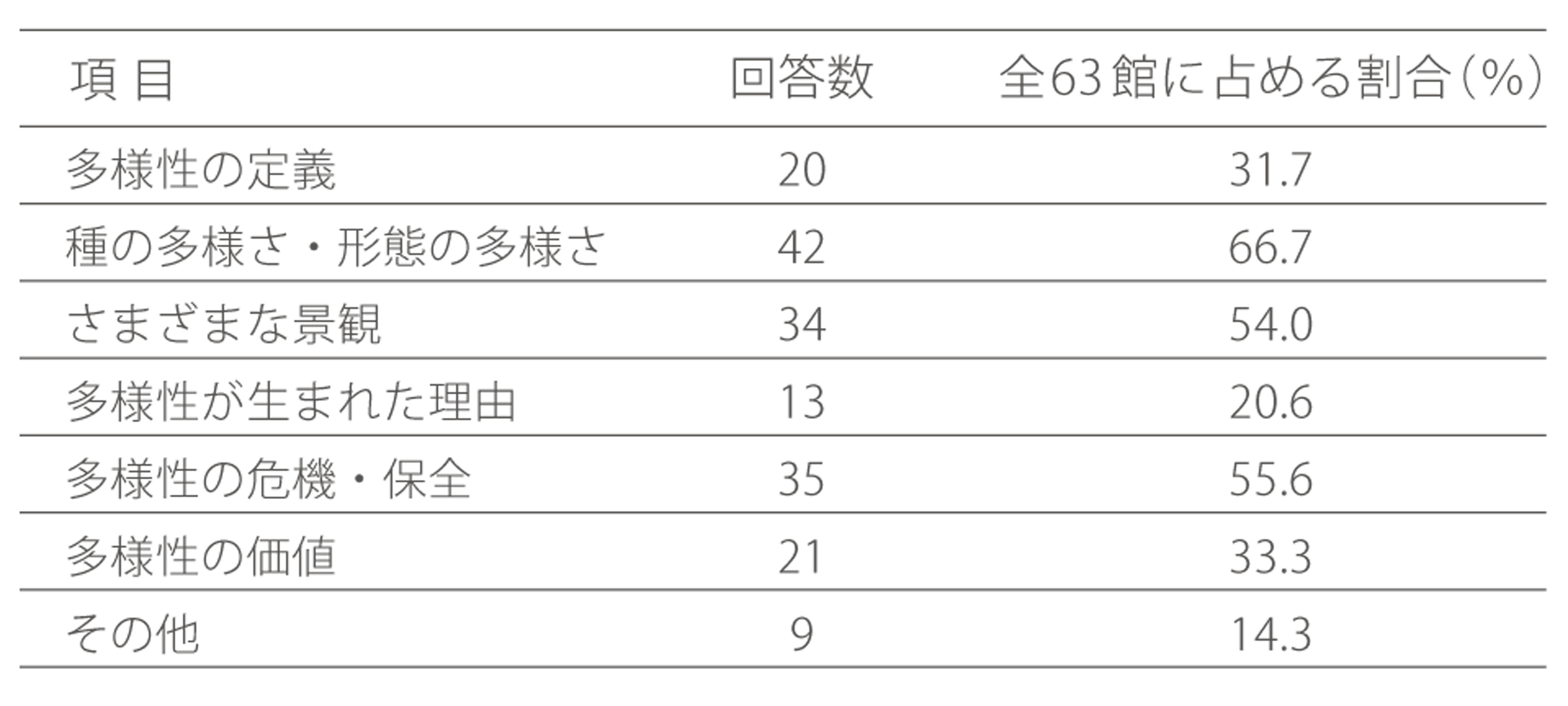

生物多様性に関する常設展示がある館は、141 館中63 館(46%)でした。そこで扱われている内容は「種の多様さ・形態の多様さ」が最も多く、全コーナーの66.7%を占めました(

表1)。具体的な記述を見ると、系統樹や進化、地球または日本の自然、地域の自然を扱うものが含まれていました。続いて「さまざまな景観」と「多様性の危機・保全」がほぼ同数で、常設展示を持つ館の半数以上がこれらの内容を扱っていました。前者は大半が地域の自然を題材としており、後者は人の影響、固有種、絶滅危惧種、外来種問題等を扱っていました。

現地調査の結果、「種の多様さ・形態の多様さ」や「さまざまな景観」に分類された展示では、各施設が所有する標本等、多数のモノ資料を活かした構成がよく見られ、これらの話題と展示の親和性が高いことが分かりました(図1)。一方、「多様性の危機・保全」では、現状を伝えているものの、その問題に対する取り組みの紹介や、取るべき行動を示す内容は多くありませんでした。展示で何をどこまで伝えるかは施設毎に異なりますが、「危機」を扱う際には、地域の保全活動や最新の研究の知見等を加えることも理解の一助になるのではないかと考えています。

担当:渡辺 友美

※1 対象とした施設は①野生生物等体験施設(設置主体:環境省)、②ビジターセンター(設置主体:国・都道府県)、③全国科学博物館協議会所属の自然史系博物館(

設置主体:市町村・民間など様々)である。但し③は扱う内容が多岐にわたるため、ウェブサイト上の展示概要に生物・自然・環境・化石・鉱物・地質・恐竜等の生物多様性に関連するキーワードを含む館を抽出した。調査にご協力を頂いた各館のご担当者には大変お世話になりました。この場を借りて御礼申し上げます。

|

|

| ■表1 展示内容項目と展示数(選択肢、複数回答可) |

|

|

| ■図1 展示内容項目に対する代表例 |

|