|

�� �w�i�ƖړI

�@�͐삪�����������Ɋ�������G���A��×����ƌ����܂��B�͓��̒��̔×���(�ȉ��A�×���)�Ɍ`�������u�����h�v��u���܂�v�Ƃ���������ɂ͑��l�Ȑ�������炵�Ă��܂��B�������A�������\�N�̕��ɐi�s�����͏��ቺ�ɔ����A�×����͑��ΓI�ɍ����ʒu�Ɏ��c����A���ɕ�����悤�ɂȂ�܂����B����́A�×����́u���扻�v�A�u���щ��v�ƌĂ�Ă��܂�(��\��)�B��X�́A�×����ɂ����鐅�搶�Ԍn�̎w�W�����Ƃ��ĒW�����̓L(�ʐ^1)�ɒ��ڂ��A���̐����K���������������Ă��܂��B����܂ŁA��������̕����������Ƃ��āA���[��70cm�ȏ�̃G���A�ɂ͓L���قƂ�Ǒ��݂��Ȃ��Ƃ�������܂����B�����ł́A������ɂ�����L�̔����Ǝ��ӎ��Ƃ̊W����A���ɐ���̓K�����ɂ��Č������܂����B

�� ���@

�@�ؑ]�쉺�����ɑ��݂���ő吅�[��50cm�̂��܂�ɂ����āA2014�N11���ɃR�h���[�m�������s���܂����B�R�h���[�m�̑傫����1mX1m�ŁA���܂�����f����6�{�̑�����ɂقڌ����Ȃ��ݒ肵�A�e�R�h���[�m�œL�̍̕߁A������(���[�A�D���A�L�@���ʁA�}�ʁA���̎��J�o�[�̗L��)�̌v�����s���܂����B�L�̐����ʂƐ��[�A�D���A�L�@���ʂƂ̊W�A�Ȃ�тɗL�@���ʂƎ��J�o�[�Ƃ̊W����͂��A���܂���ӂ̎����L�̐����ɗ^����e�����������܂����B

�� ���ʂƍl�@

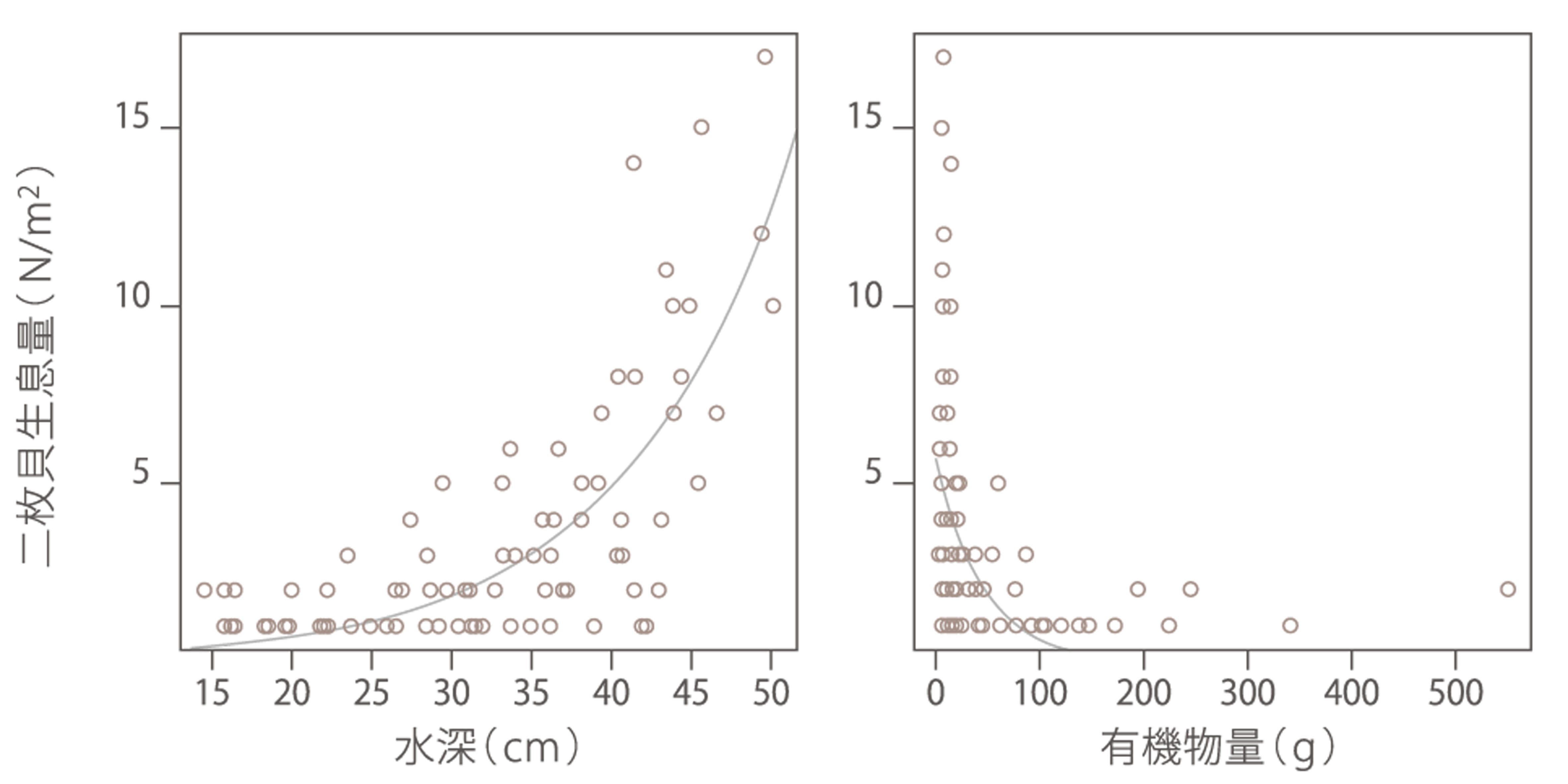

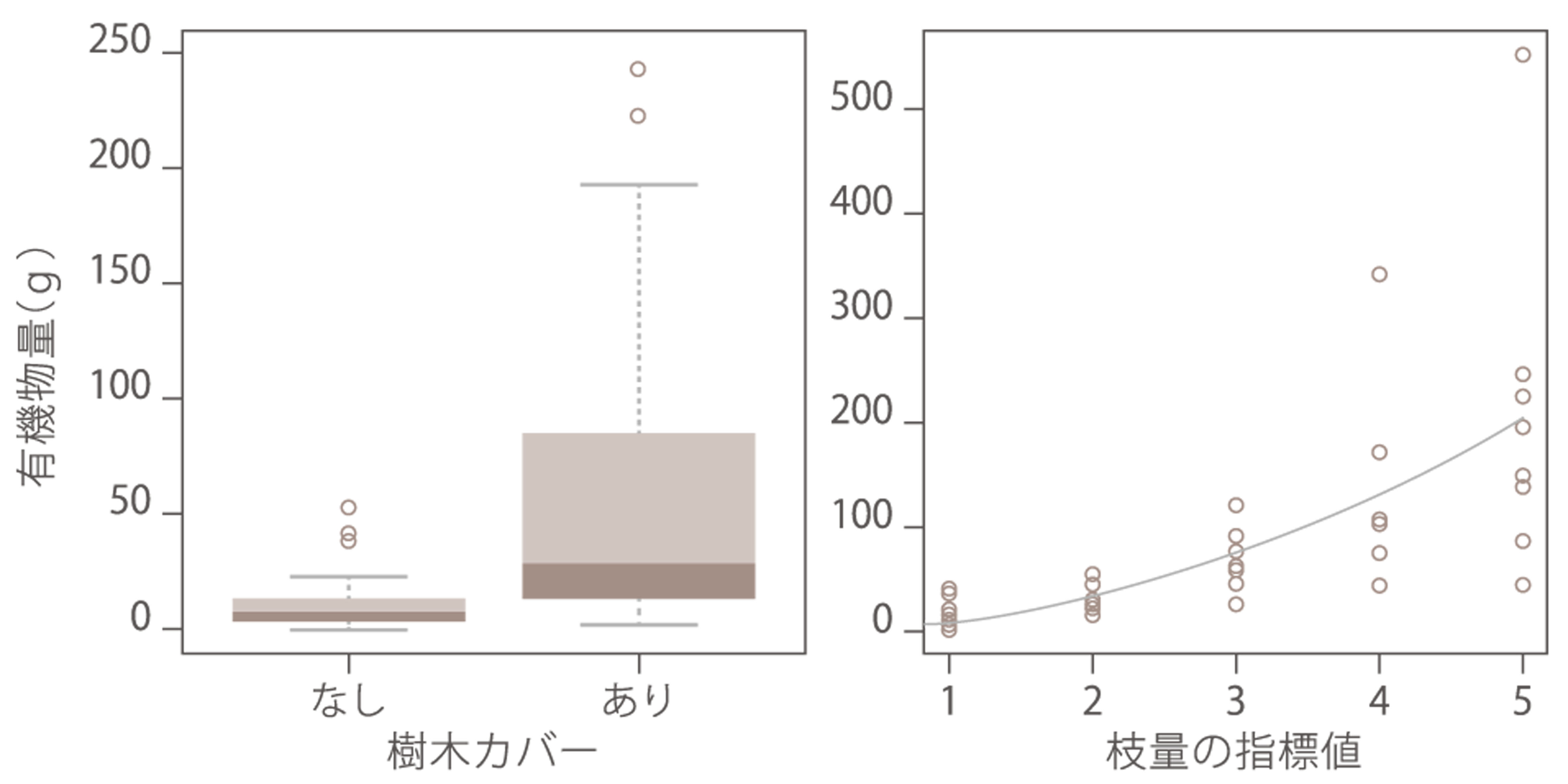

�@�L�́A���[���傫���L�@���ʂ����Ȃ��R�h���[�m�ɑ����������Ă��܂���(�}1)�B�܂��A�L�@���ʂ͏��Ɏ��J�o�[������R�h���[�m�ő����A�}�̗ʂƐ��̊W�ɂ���܂���(�}2)�B

�@�����̌��ʂ́A�@���[50cm���x�܂łł���A�L�͂��[���ꏊ���D�ނ��ƁA�܂��A�A���܂���ɒ���o���������}��t�ڂ��܂���ɗ��Ƃ��A�L�̐����������������邱�Ƃ������Ă��܂��B

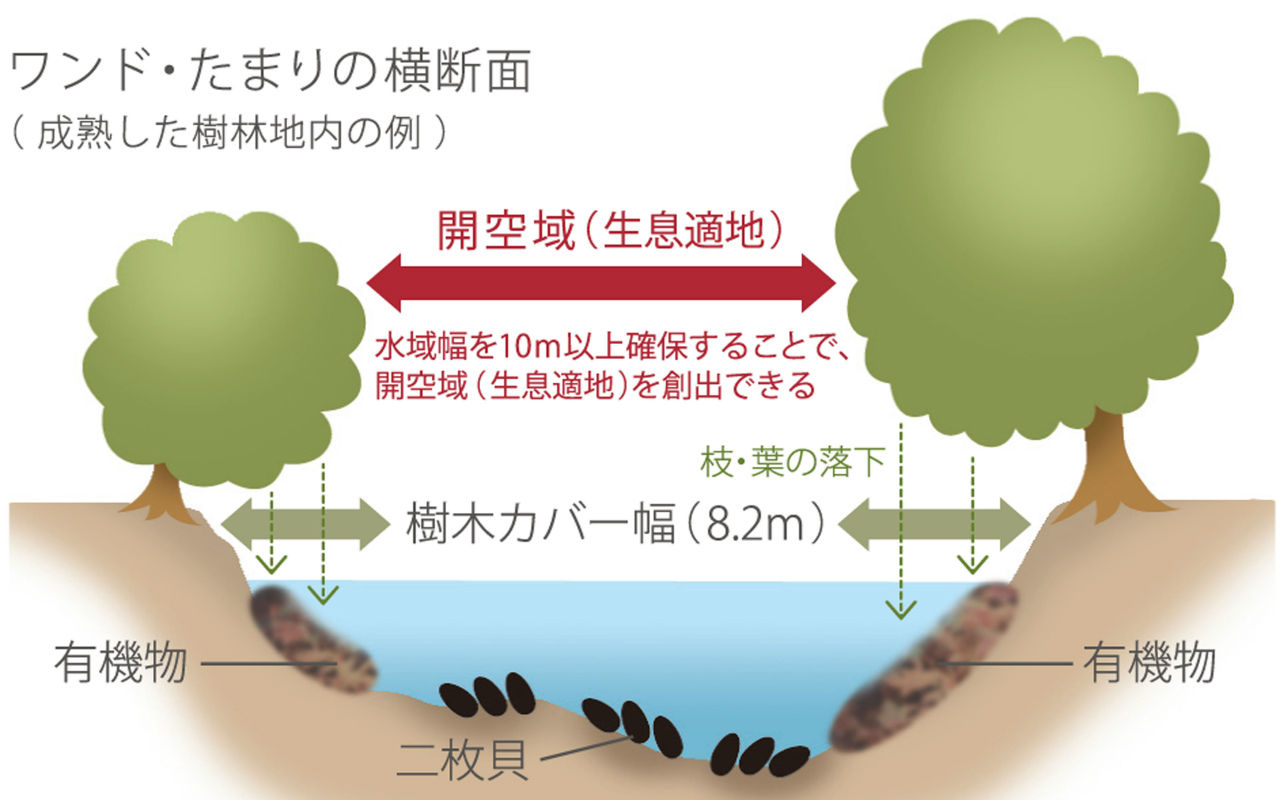

�@�ȏ���A�L�̐����ɓK�������܂�̏����Ƃ��āA�܂��A���[��50cm���x�̃G���A���L�����ƂƂ��グ���܂��B�܂��A���܂���ӂ̎����������ł��A������s������Ă��܂�Ȃ����敝���m�ۂ���ƂƂ��d�v���Ɨ�������܂��B�{�����̂��܂�ł́A���J�o�[�̕��͕���8.2m(3-12m)�}3

����̉��f�ʂŎ��������ӎ��ɂ��J�o�[�Ɛ�����̗L�@���A�L���z�Ƃ̊W�B���J�o�[���ȏ�̐��敝������ƁA�����ɓK������悪�n�o�����B�ŁA���������Ƃ���A���Ȃ��Ƃ�10m�ȏ�̐��敝���m�ۂ��邱�Ƃ��]�܂����ƍl�����܂�(�}3)�B

�S���F�i�R�@����A�@���c�@��[ |

�@�@�@�@�@�@�@

|

| ���ʐ^1�@�C�V�K�C�̕߂����L��1�� |

|

|

| ���}1�@�L�����ʂƐ��[�A�L�@���ʂƂ̊W |

|

|

| ���}2�@�L�@���ʂƎ��J�o�[�̗L���A�Z�ʂƂ̊W |

|

|

���}3�@����̉��f�ʂŎ��������ӎ��ɂ��J�o�[�Ɛ������

�@�@�@�@�@�L�@���A�L���z�Ƃ̊W�B���J�o�[���ȏ��

�@�@�@�@�@���敝������ƁA�����ɓK�����J��悪�n�o�����B |

|