|

● 背景と目的

ある魚に対する生息場所の良し悪しを評価する方法として、その場所がどのくらい生息場所として適しているのかを表す「適正値」を活用する方法があります。この手法は多くの川で利用されているので、多くの魚について適正値の情報が蓄積されています。ダム下流での河床の粗粒化や土砂還元等に伴う細粒化に対しても、既存の適性値を利用すれば生息場所としての変化を簡便に評価できるかもしれません。ただし、ダム下流では河床が極端に粗粒化している場所があり、利用できる環境が制限されたり、流速・水深・河床材料の組み合わせが自然状態と異なったりします。そのため、魚が通常とは異なる生息場所を利用する可能性もあり、既存の適正値が利用できるか確認しておく必要があります。そこで、本研究では、ダム下流を含む現場調査から算出された適性値が利用できるかを確認しておく必要があります。そこで、本研究では、ダム下流を含む現場調査から算出された適性値と既存の適正値とを比較し、ダム下流でも既存の適正値を適用できるかを検証しました。

● 方法

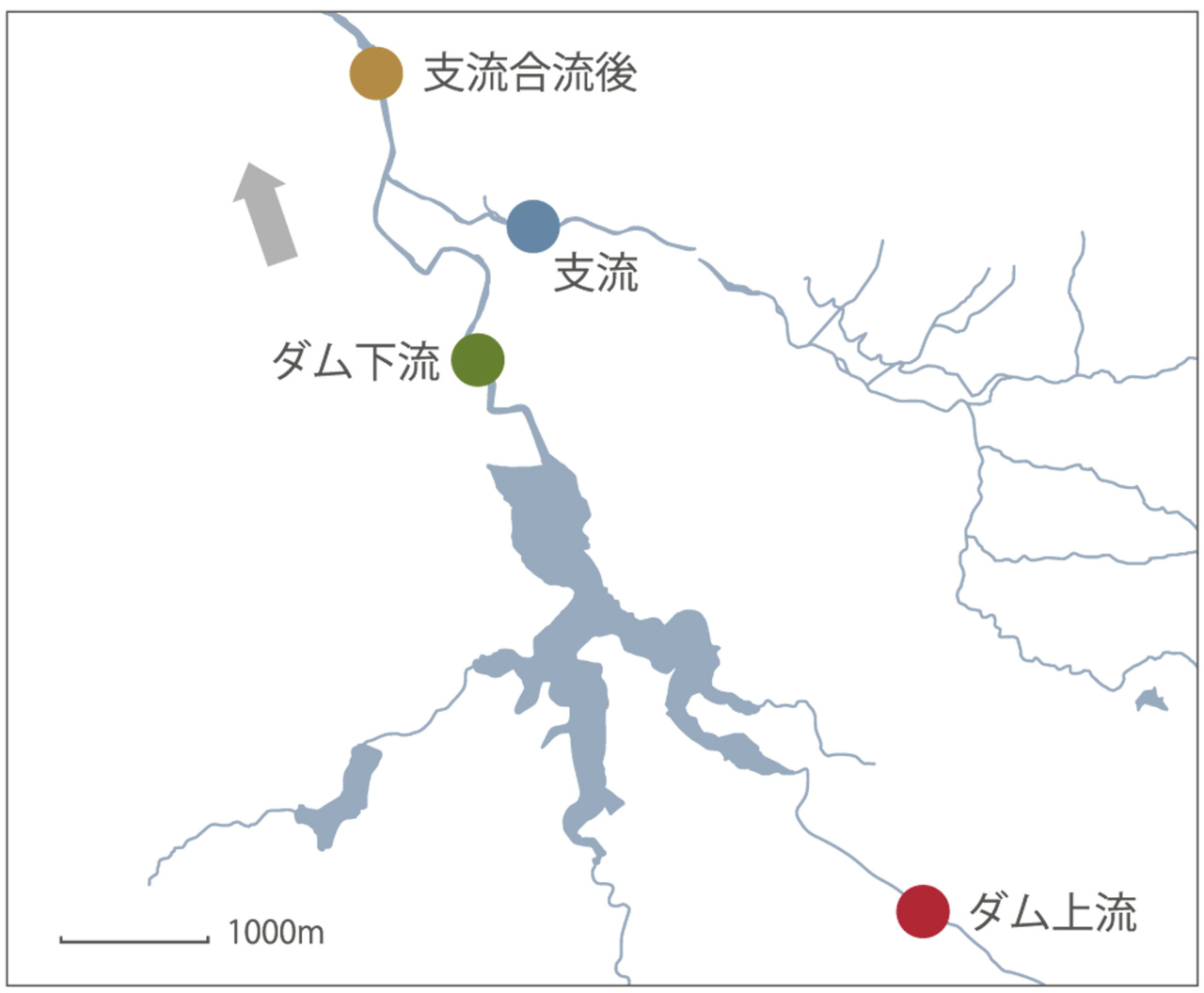

ダム周辺の各地点(ダム上流、ダム下流、支流、支流合流後;図1)の瀬で、1m司法の調査メッシュを100個ほど設置しました。それぞれのメッシュで、物理環境(水深、6割水深における流速、主要な河床材料)と魚類のいる・いないを調べ、魚類による物理環境の利用に基づく適正値を算出し、既存の適正値の平均値と比較しました。

● 結果と考察

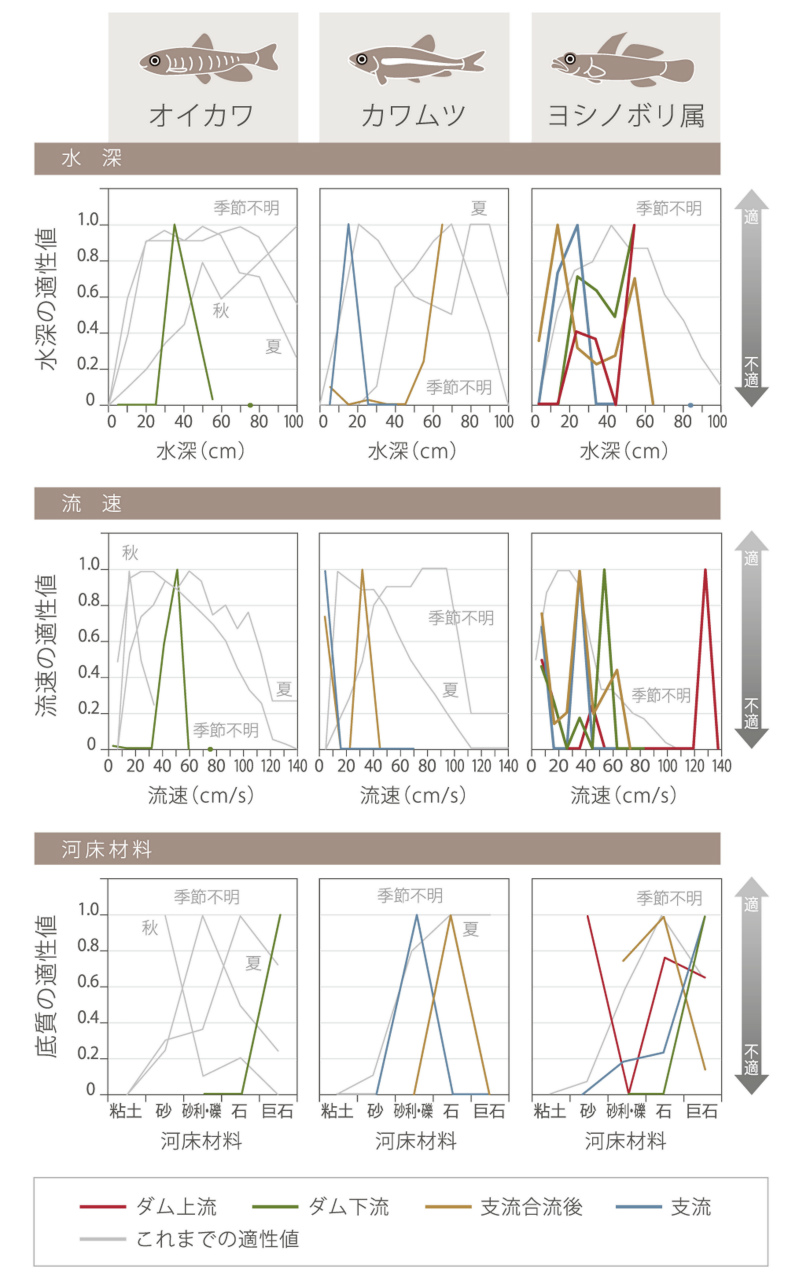

ダム周辺で実施した現地調査に基づく適正値はこれまでの適正値の最大値の範囲内におおよそ収まりました(図2)。これらの結果は、既存の適正値で最適と判断される環境がダム周辺でも利用されたことを示しています。このことから、河床が極端に粗粒化している場合でも、魚による生息場所の利用やその好みは大きく変化しないことが示唆されました。したがって、ダム下流で変化した河床に対して魚類の生息環境を評価する場合にも、これまで蓄積されてきた既存の適正値を活用できる可能性があります。

ただし、本研究は1回の調査によるものであるため、既存の適正値を活用する場合には慎重な利用が求められます。今後、季節を変えての調査や他のダムでの調査などを実施し、既存の適正値を用いた評価方法について検討を重ねていく必要があります。

担当:小野田 幸生 |

|

| ■図1 ダム下流を含む調査地点 |

|

|

| ■図2 ダム調査に基づく適性値(カラー)とこれまでの適正値(灰色) |

|