|

● 背景と目的

ダム下流の環境改善等を目的として、ダム貯水池に堆積した砂や小礫(2~10mm 程度の粒径)等を下流へ流す取り組みがいくつかのダムで行われています。ただし、河床が埋まるほどの大量の砂や小礫が供給された場合、礫に固着している藻類(

付着藻類)への影響は大きいと考えられます。なぜなら、付着藻類が砂や小礫の衝突によって剥離するだけでなく、砂や小礫が河床に堆積・被覆することで付着藻類が繁茂可能な面積が減少するからです。付着藻類は食物連鎖を支える主要な一次生産者であることから、砂や小礫による剥離や被覆の影響は無視できないといえます。そこで、本研究では、野外の実験河川にて、河床が埋まるほどの砂を投入し、その後の付着藻類の量(現存量)の変化について実験を行いました。

● 方法

ダム下流の砂が消失した河床環境を再現するため、平坦な河床(幅2m、延長60m)に直径20~30cmの礫(以下、大礫)を1㎡あたりに4 個、直径10~15cmの礫(以下、中礫)を15個設置しました。設置を行った日から約1ヶ月後、礫上に藻類が付着・生育したことを確認し、大礫(平均の高さは約17cm)が埋まる程度の川砂(平均粒径

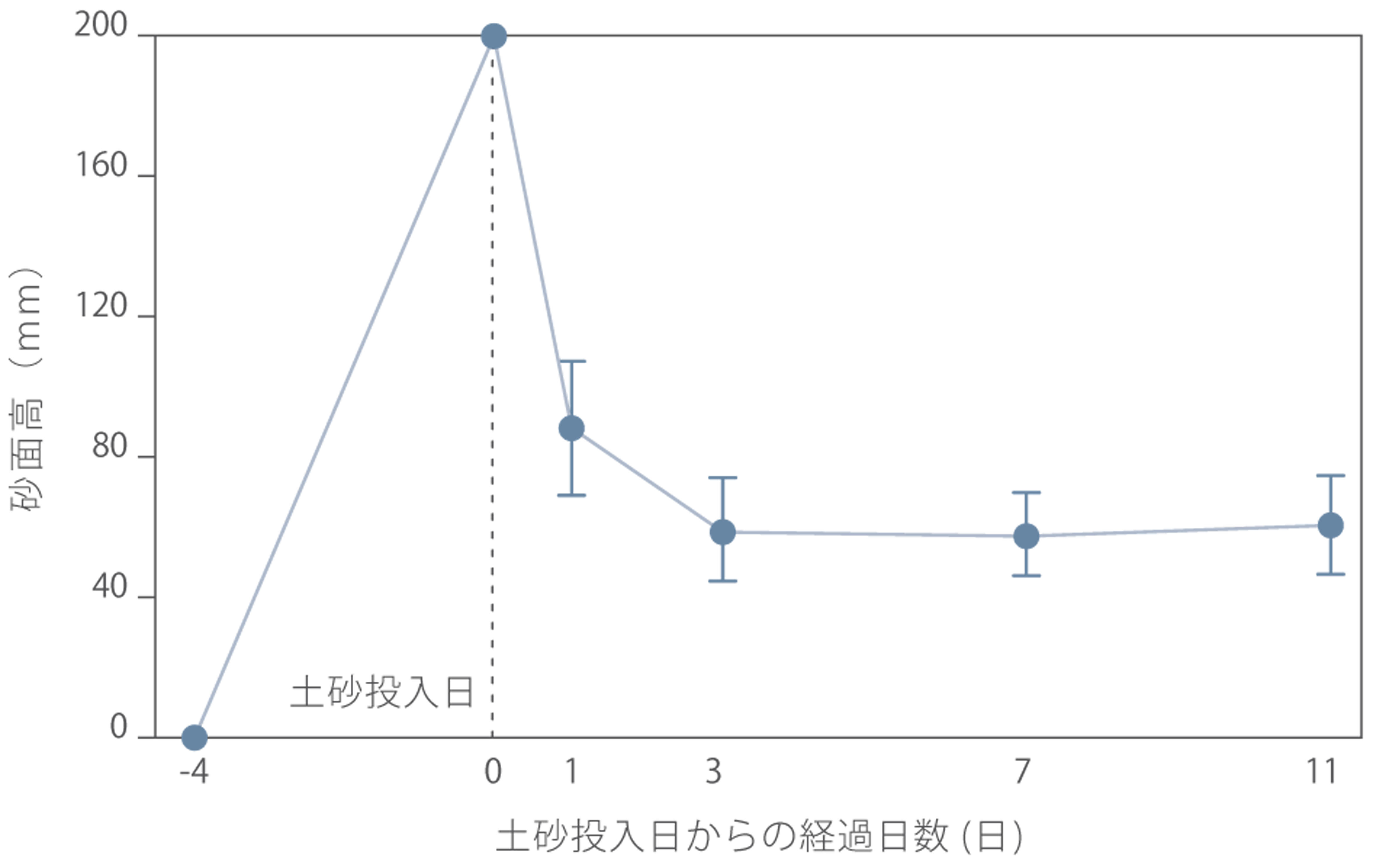

約2mm)を敷詰めました。その後、水深を約30cm、流速を約0.4m/sに維持しながら通水し、砂で埋めた区間中の3 測線で、砂投入前からの砂面高の変動量を計測しました。そして、敷き詰めた日の4日前と1、3、7、11日後における1㎡あたりの付着藻類の現存量(chl.a

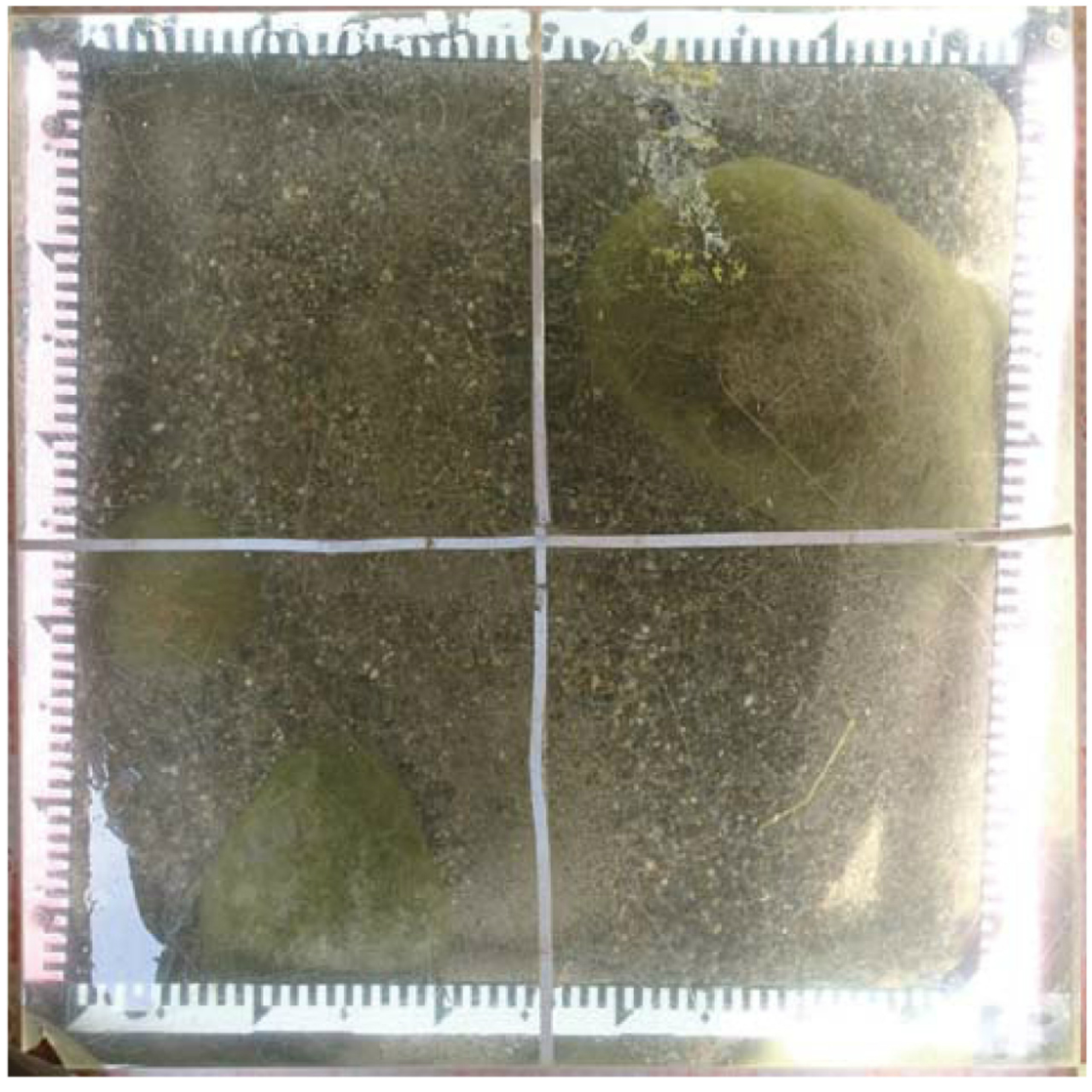

量)を下記のとおり計測しました。はじめに、大礫および中礫をそれぞれ3 個ずつ選定し、砂から露出している部分の全面から付着藻類を採取し、chl.a

量を計測しました。次に、1㎡ あたりに占める大礫および中礫の面積割合を河床の被度から算出しました(写真1)。最後に、大礫、中礫上の現存量と1㎡

あたりの大礫、中礫の面積割合との積から、1㎡あたりの現存量を算出しました(砂面上の現存量は0 としています)

● 結果と考察

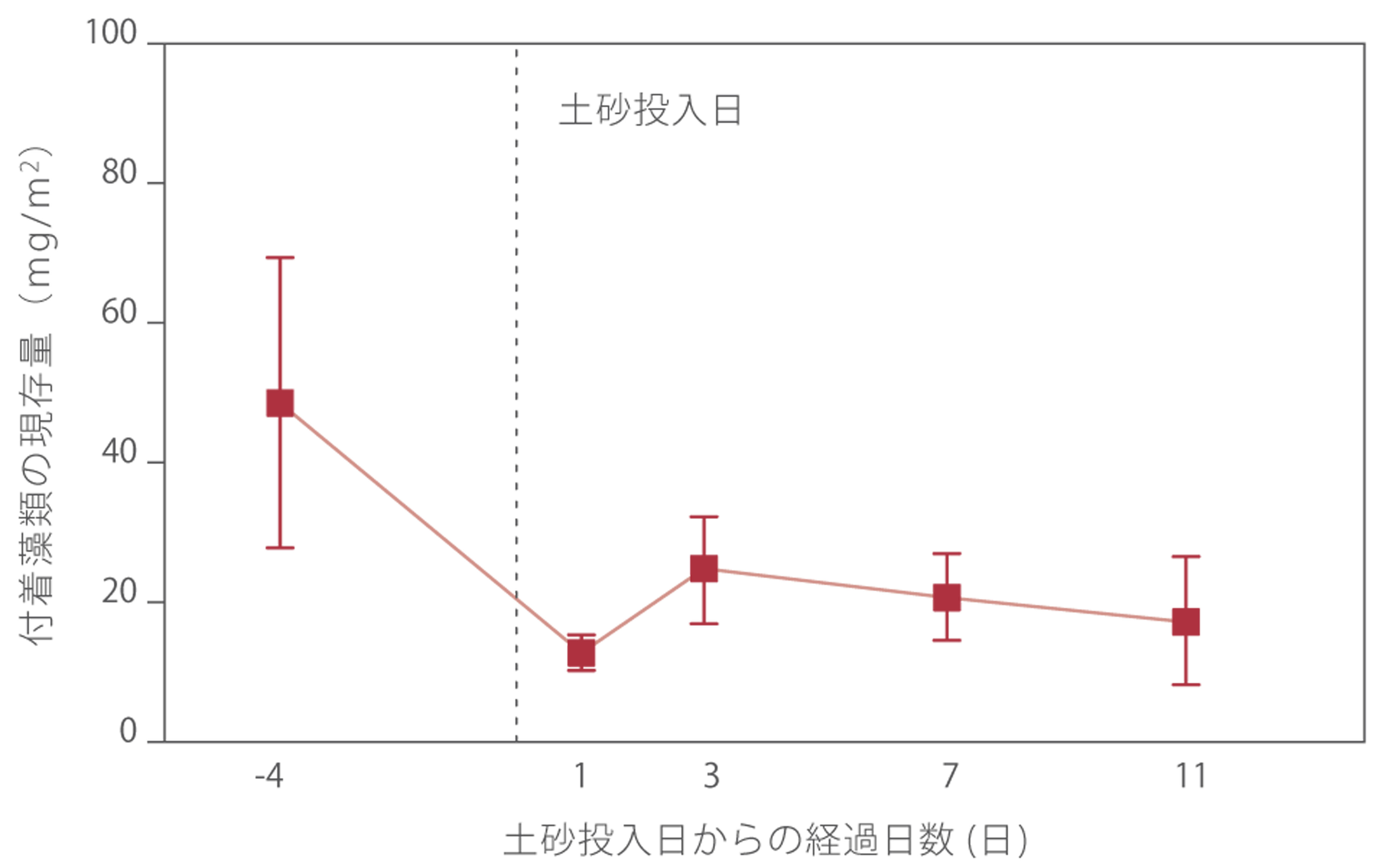

砂面高は、砂を投入した日から減少しつづけましたが、3 日後に平均60mm 程度の高さで安定しました(図-1)。一方、1㎡あたりの付着藻類の現存量は、砂を投入した日から4

日前が約50mg/㎡ であったのに対し、1 日後に20mg/㎡ 以下に減少し、11日後まで同程度の現存量で推移しました(図-2)。これは、投入した砂により礫が埋没し、付着藻類が繁茂する礫面積が減少したためと推測されます。このほか、埋没後に砂が移動し礫を摩耗して付着藻類が剥離した可能性も考えられます。

今後は、砂の被覆・摩耗による影響を定量的に予測できる

ような手法の開発を行う予定です。

担当:宮川 幸雄 |

|

| ■写真1 土砂投入した箇所の河床 |

|

|

| ■図1 土砂投入後における砂面高の時間変化 |

|

■図2 土砂投入後における単位面積あたりの

付着藻類現存量の時間変化 |

|