土研ニュース

科学技術週間に合わせて、一般公開を行います!(4月18日(金))

「地震体験車」で防災意識を高めよう!

(昨年度の様子)

「実大トンネル実験施設」でトンネルに詳しくなろう!

コンクリートの中はどうなっているのかな?(イメージ)

文部科学省が主唱する「第55回科学技術週間(2014(平成26)年4月14日〜20日)」に合わせて、今年も土木研究所(土研)と国土技術政策総合研究所(国総研)の一般公開を4月18日(金)に行います。主な公開内容は次のとおりです。

(2月28日時点のため、今後変更する可能性もあります。予めご承知おき願います。)

(1)実験施設見学バスツアー

■受付 9時30分から15時00分まで

■見学コース 2コース

■所要時間 1コースあたり40分から90分程度

■主な公開予定施設

・「実大トンネル実験施設」

世界的にも類を見ない、実際の大きさと同じ規模で造られたトンネル実験施設です。今回はこの施設を使って行われている研究を、トンネルの中で、研究員がご紹介します。

施設の概要は、国総研のホームページ(クリックするとジャンプします。)からご覧下さい。

・「臨床研究用撤去部材保管施設」

暮らしに身近な土木構造物の老朽化が急速に進む中、とりわけ「橋の点検」に着目して、今後のメンテナンスや長寿命化に向けた研究を行うための施設です。今回は、点検にまつわる「体験」を参加者の中から行っていただく予定です。

施設の概要は、土研構造物メンテナンス研究センター(略称:CAESAR(シーザー))のホームページ(クリックするとジャンプします。)からご覧下さい(PDF形式。内容はやや専門家向きです。)。

・毎年人気の「試験走路」も公開する予定です。

(2)「地震体験車」で震度7を体験しよう

茨城県及びつくば市消防本部の御協力により、「地震体験車」が研究所に来ていただく予定です。日頃の防災への意識を再確認してみてはいかがでしょうか?

(3)土研紹介DVDの放映、パネル展示

昨年3月に作成した土研紹介用DVDを放映します。今回公開しない施設や実験についても映像でご紹介します。

その他の公開施設を含む詳細については、3月以降、土木研究所ホームページに掲載します。今年もどうぞご期待ください。

(問い合わせ先:総務課)

土木研究所の出前授業「川、水田の魚、人間、そして環境」を小学生に行いました

写真-1 授業の様子

写真-2 村岡主任研究員の問いかけに

元気よく手を挙げる児童たち

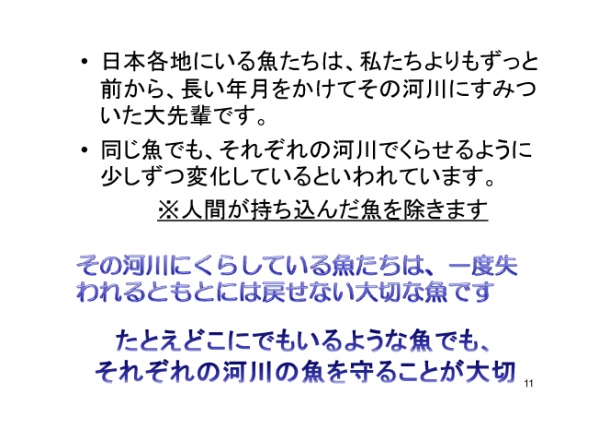

写真-3 説明資料の一部

2013(平成25)年10月25日(金)、つくばみらい市の小絹小学校で、水環境研究グループ 河川生態チームの村岡敬子主任研究員が、小絹小学校5年生の児童105名に「川・水田の魚、人間、そして環境」と題して出前授業をおこないました。

授業では、川や水田に暮らす様々な魚が、その中を移動しながら暮らしていることを紹介し、魚にとっても、人間にとっても暮らしやすい環境をつくるためには、魚が川や水田のどのような環境を必要としているかを調べ、河川改修工事の時にその環境を作っていく必要があることを写真や動画をみてもらい、わかりやすく説明しました。

児童たちは興味深く話に聞き入り、配布した一覧表に紹介された魚を記入したり、村岡主任研究員の問いかけに元気に答えたりするなど、熱心に授業を受けていました。

授業終了後、児童たちから積極的に質問があり、「川で捕まえたうなぎを持って帰ってもいいですか?」といったユニークな質問もあり、「遊漁券を購入していれば持って帰っても大丈夫だと思います。詳しくは漁協さんに確認してみてください。」と回答しました。

昨今、子供たちの科学離れが問題となっておりますが、こうした取り組みにより、多くの子供たちに科学への興味を持ってもらい、将来、研究者や技術者を目指していただきたいと思います。土木研究所では、一般の方々に研究所の活動内容をわかりやすく紹介する様々な出前授業を実施していますので、是非ご活用下さい。

(問い合わせ先:研究企画課、河川生態チーム)

修士・博士コースの閉講式および開講式が行われました

写真-1 卒業式での集合写真(GRIPSにて)

写真-2 開講式での新入生との集合写真

ICHARMは、2012(平成24)年10月3日から2013(平成25)年9月17日まで約1年間、(独)国際協力機構(JICA)および政策研究大学院大学(GRIPS)と連携し、6期目の修士課程「防災政策プログラム 水災害リスクマネジメントコース」(JICA研修「洪水関連災害防災専門家育成」)を実施しました。本年度は研修生12名が無事に研修を終えて本国へ帰国しました。当該研修は、近年にかけて激甚化する水関連災害の軽減に向けて、主に途上国の洪水防災に責任のある行政官を対象として、水関連災害に関わる講義・現地視察・演習を行うものです。

9月13日にはJICA筑波にて閉講式が行われ、(独)土木研究所の魚本理事長、JICA筑波の木邨所長、政策研究大学院大学の安藤教授による祝辞が贈られ、研修生からは代表としてZLATANOVIC Nikola氏(セルビア)が答辞を行いました。さらに、優秀研究者賞がBHUYAN Mohammad Arifuzzaman氏(バングラデシュ)、TIN Myint Aung氏(ミャンマー)の2名に贈られ、研修中に最も参加者全体のために貢献した研修生に対してICHARMから授与される「Sontoku Award」はZLATANOVIC Nikola氏(セルビア)に贈られました。「Sontoku Award」は、二宮尊徳の名に由来するもので、二宮尊徳の報徳思想は日本の災害対策の基本である共助・公助の重要性にもつながっているということもあり、「Sontoku Award」という名前を用いています。

また、9月17日にはGRIPSにて卒業式が行われ、修士課程の研修生12名に「修士(防災政策)」の学位が授与され、さらにICHARMから初のPh.D取得者となる菱沼志朗氏に「博士(防災学)」の学位が授与されました(写真-1)。菱沼志朗氏はイラン国カルン川流域を対象として、半乾燥山岳地帯の水資源開発に必要な水文解析が直面する諸課題と開発推進上の政策課題を、水文学的解析に基づいて明らかにしました。この研究成果は、将来に流量の低下が懸念されるカルン川流域の水資源開発等に活用されることが期待されます。

また引き続き、7期目の修士課程を10月4日から開始しました。本年度も計12名が1年間の研修を受け、学びます。10月4日にはJICA筑波の木邨所長ならびにJICA関係者、GRIPSの安藤教授が参加され開講式を行い(写真-2)、学生を代表してGUNASENA Muthubanda Appuhamige Sanath Susila氏(スリランカ)がこの研修に対する抱負を述べました。

また、10月からは4期目の博士課程3名も入学しました。それぞれ水文学・土砂水理・経済学など様々なアプローチから水関連災害に関する研究を行い、博士号の取得を目指します。ICHARMは今後も、途上国の水災害軽減に向けた様々な活動を行っていく予定です。

(問い合わせ先:ICHARM)

雪崩災害防止セミナーを開催しました

写真-1 会場の様子

写真-2 講演(和泉薫教授)

2013(平成25)年12月11日、長野県飯山市の飯山市公民館において、雪崩災害防止セミナーを雪崩災害防止功労者表彰式(主催:国土交通省)とともに開催しました。

雪崩災害防止セミナーは、(独)土木研究所の雪崩・地すべり研究センター(新潟県妙高市)と寒地土木研究所雪氷チーム(北海道札幌市)で企画を行い、雪崩の発生する地域がある行政機関の協力を得て、雪崩災害の特徴と対策等について理解を深めてもらうことを目的に開催しており、有識者による講演と土木研究所からの話題提供を行っています。

このセミナーは、旧土木研究所と旧北海道開発土木研究所の統合と2006(平成18)年の豪雪を契機に始まり、12月1日〜7日の雪崩防災週間を中心に年1回開催しています。第7回目となる今回は長野県飯山市で開催し、長野県内を中心に行政機関の技術者のほか、消防、気象台、スキー場関係者、雪氷関係コンサルタントなどから116名の参加がありました。

講演では、新潟大学災害・復興科学研究所の和泉薫教授より「長野県における雪崩災害の過去・現在&今後」をテーマに講演頂き、長野県では古くは鎌倉時代からの雪崩の記録が残されており、現在も雪崩事故が多いこと(最近の100年間の雪崩災害履歴によると災害件数、死者数ともに全国5位)、最近は鉄道関連の雪崩災害が減少する一方で、道路やリクレーション関連の災害が多いことなど、長野県での雪崩災害の特徴をお話し頂きました。

続いて、話題提供として、共催機関である長野県建設部砂防課の忠地孝主任から「長野県の雪崩対策について」と題してお話し頂きました。また、(独)土木研究所からは、雪崩・地すべり研究センターの秋山上席研究員が「雪崩に関する基礎知識」、伊東主任研究員が「連続体モデルを用いた雪崩運動シミュレーションの開発」、寒地土木研究所雪氷チームの松下研究員が「地震による雪崩発生リスク評価技術について」と題して発表しました。

土木研究所では、今後も雪崩災害の軽減に向けた啓発活動や、土木研究所の活動について紹介する機会を設けてゆきたいと考えています。

合わせて行われた雪崩災害防止功労者表彰式では、永年にわたり雪崩対策に関する研究や技術開発に尽力されたとして、雪崩・地すべり研究センターの前身である土木研究所新潟試験所において第11代所長をされ、現在は特定非営利活動法人なだれ防災技術フォーラム代表としてご活躍の下村忠一様と、長年に亘り雪崩発生危険箇所の見回りを行うとともに、2010(平成22)年2月の山ノ内町内での雪崩について二次災害防止に尽力された一般財団法人和合会のお二方が表彰されました。下村様からは、受賞を記念して、表彰に至ったこれまでの成果について講演がございました。

(問い合わせ先:雪崩・地すべり研究センター、寒地土木研究所 雪氷チーム)

UNESCAP/WMO台風委員会第8回統合ワークショップに出席しました

写真-1 会議参加者

写真-2 水文部会における

清水総括主任研究員の報告

写真-3 全体会議における

加本上席研究員の部会討議報告

2013(平成25)年12月2日(月)〜12月7日(金)、マカオにおいてUNESCAP/WMO台風委員会第8回統合ワークショップが開催され、ICHARMから加本上席研究員、清水総括主任研究員が参加しました。(写真-1)

今回の台風委員会では、11月にフィリピンを襲った台風Haiyanの特別セッションが設けられ、主に「台風の状況」、「今後何ができるか、何をするべきか」等について活発な議論が行われました。

このなかで、フィリピン国からは、6mの高潮の警報を何時間も前から伝えていたが、高潮で浸かる地域を示したリスクマップや、どこに逃げるのかなどの情報は伝達されていなかったとの報告があり、予警報の情報を活かした警戒避難体制の確立を急ぐ必要性などが議論されました。

水文部会では、加本上席研究員が座長として会議を主導し参加国の報告をとりまとめ、同部会において、清水総括主任研究員が衛星降雨量データを用いた土砂災害危険度評価手法研究プロジェクトの進捗報告を行いました。これに対し、タイ国参加者からは、タイにおいて本プロジェクトが有益であるとの意見が得られました。(写真-2)

会議終了の翌日、2014(平成26)年2月10日から開催される第46回UNESCAP/WMO台風委員会総会に向けた準備会議が開催され、今回の合同ワークショップにおける議論を踏まえたとりまとめが行われ、水文部会座長として加本上席研究員が出席しました。

(問い合わせ先:ICHARM)

土研新技術ショーケースを開催しました

「土研新技術ショーケース」は、土木研究所の研究開発成果のうち現場での工事や業務にすぐに適用でき、適用効果の高い新技術について、実際に社会資本の整備や管理に携わる官民の幅広い技術者等を対象に、技術内容の講演と適用に向けての技術相談を行うものであり、2002(平成14)年度から毎年、東京をはじめ全国各地で開催しています。

2013(平成25)年度は、下表のとおり東京、札幌、仙台、名古屋、那覇で開催し、大変多くの方々のご参加をいただきました。この場を借りてお礼申し上げます。

土研新技術ショーケースでは、各開催地域で関心が高いと思われるテーマについて講師を招聘し「特別講演」も行っています。また、各技術をより深く聴講者に理解していただけるよう、実際に各技術を使用することとなる発注者、設計者、施工者の立場を代表して国土交通省、建設コンサルタンツ協会、日本建設業連合会からコメンテーターをお迎えし、講演した各技術についてコメントをいただいています。さらに、那覇をのぞく4会場では、今年度からの新しい取組として、「国土交通省等の講演」を行いました。

なお、各ショーケースで講演した技術等の詳細は、土木研究所ホームページ(研究成果・技術情報)をご覧下さい。

| 開催地 | 東京 | 札幌 | 仙台 | 名古屋 | 那覇 |

|---|---|---|---|---|---|

| 期日 | 平成25年 10月4日(金) |

平成25年 10月17日(木) |

平成25年 11月22日(金) |

平成25年 12月11日(水) |

平成26年 1月23日(木) |

| 場所 | 連合会館 | アスティ45 | 仙台国際センター | ウインクあいち | 沖縄県 市町村自治会館 |

| 講演技術 | <8件> 1)点検・診断:4件 2)モニタリング:2件 3)補修・補強・長寿命 化:2件 |

<9件> 1)土工:3件 2)道路・維持管理:4 件 3)水環境:2件 |

<9件> 1)環境保全・機能向 上:3件 2)復興・軟弱地盤対 策:2件 3)防災・維持管理:4 件 |

<9件> 1)災害対応:3件 2)環境保全:3件 3)機能向上・維持管 理:3件 |

<13件> 1)維持管理・長寿命 化:5件 2)土工・基礎:4件 3)災害対応:2件 4)環境保全:2件 |

| 特別講演 |

成蹊大学経済学部 教授 井出 多加子 「土木技術の新展開 |

土木研究所 理事長 魚本 健人 「コンクリートの面白 |

相馬市長 立谷 秀清 「震災対応から生活 |

トヨタ自動車株式会 次世代車推進グ 担当部長 折橋 信行 「トヨタの技術開発〜 |

琉球大学工学部 准教授 下里 哲弘 「沖縄における橋梁 |

| 国土交通省等の講演 |

国土交通省 大臣官房 技術審議官 森 昌文 「新技術の活用・普 |

北海道開発局 事業振興部 技術管理課長 谷村 昌史 「新技術の活用につ |

東北地方整備局 企画部 技術調整管理官 加藤 信行 「復旧・復興事業の |

中部地方整備局 企画部 技術開発調整官 田中 隆司 「新技術の普及につ |

− |

| 参加者数 | 319名 | 250名 | 204名 | 247名 | 151名 |

|

|

|

土研新技術ショーケースin東京 |

土研新技術ショーケースin札幌 |

|

|

|

土研新技術ショーケースin仙台 |

土研新技術ショーケースin東京 |

|

|

|

土研新技術ショーケースin名古屋 |

土研新技術ショーケースin那覇 |

(問い合わせ先:技術推進本部)

下水汚泥などのバイオマス資源有効活用技術報告会in熊本 開催報告

写真-1 会場の様子

写真-2 消化ガス発電の見学

写真-3 下水汚泥固形燃料化施設の見学

1.はじめに

リサイクルチームでは、下水汚泥を含む種々の廃棄物系バイオマスの資源有効活用に関する研究に取り組んでいます。その中では、行政や民間企業との共同研究による技術開発も行っており、実施設への導入に至った技術も少なくありません。

そこで、土木研究所が開発した技術の紹介と現場技術者の方々との意見交換を行うことにより、それぞれの下水道の現場が抱える課題を解決するため、昨年(2013年)10月の札幌市および恵庭市での開催に引き続き、「下水汚泥などのバイオマス資源有効活用技術講習会in熊本」を、土木研究所の成果普及活動の一貫として、熊本市との土木技術に関する連携・協力協定にも基づき開催しました(写真-1)。

日時:2014(平成26)年2月6〜7日

場所:熊本市国際交流会館、熊本市内下水処理場

主催:独立行政法人土木研究所

後援:熊本県、熊本市

2.講習会の概要

講習会の参加者が37名で、うち自治体関係者が25名、民間企業(コンサルタント、共同研究メーカーなど)が10名、その他が2名でした。

まず、熊本県土木部道路都市局下水環境課の荒木宣博様より熊本県における下水バイオマスの状況について、熊本県農業研究センター生産環境研究所の城秀信様より下水汚泥焼却灰の肥料的利用についてご講演頂きました。次に、リサイクルチームより、下水汚泥焼却灰中の重金属の低減についての研究成果を紹介しました。そして、開発した技術として、消化ガスエンジン、過給式流動燃焼システム、バイオ天然ガス化装置およびみずみち棒を用いた下水汚泥の重力濃縮技術について、リサイクルチームおよび共同研究を実施した民間企業、導入自治体から、紹介しました。これらの技術の概要については、過去の記事で紹介しております。

第12号:http://www.pwri.go.jp/jpn/webmag/wm012/news.html

第21号:http://www.pwri.go.jp/jpn/webmag/wm021/news.html

翌日には、熊本市内の下水処理場として、中部浄化センターの「汚泥から回収する消化ガスを利用した発電施設(写真-2)」および「みずみち棒による汚泥の重力濃縮槽」、ならびに南部浄化センターの「汚泥から製造した燃料化物を燃料として供給する下水汚泥固形燃料化施設(写真-3)」を見学しました。発電および燃料化の施設は2013(平成25)年度から導入の最新式で、活発な質問が行われるなど関心の高さがうかがえました。

3.今後の取り組み

こうした技術の発展・普及には、現場からの声が必要不可欠と考えています。導入前の検討の際や、導入後の問題点、現場での課題などについて、気軽にお知らせ頂けると幸いです。講習会開催に際してお世話になりました関係各位にお礼申し上げます。

(問い合わせ先:技術推進本部、リサイクルチーム)