研究の紹介

鉄酸化細菌を活用した酸性水の自然浄化処理技術に関する研究

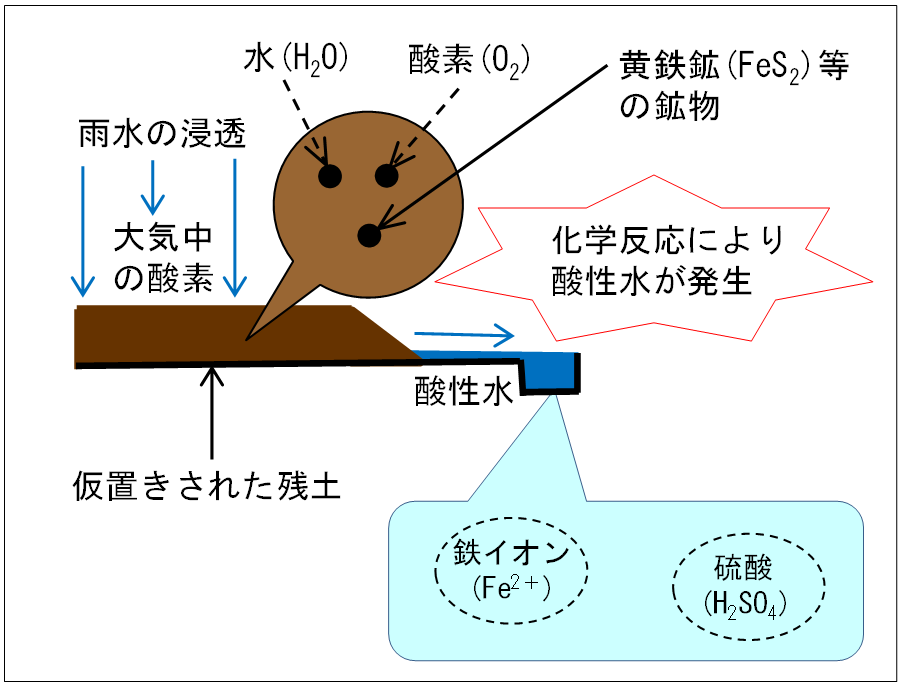

道路のトンネル工事等において、大量の岩石を主体とした掘削土が残土として地表に仮置きされることがあります。残土に酸化しやすい鉱物が含まれている場合、鉱物が大気中の酸素や雨水と化学反応し、酸性の水(以下、酸性水と略す)を発生させます(図-1)。酸性水は通常、排水基準以下となるように、工事仮設備でアルカリ性の薬剤により中和され、無害な水質にして河川等に放流されています。しかし、酸性水には鉄分が多く溶存し、薬剤の中和効果を阻害する作用があります。効率的に中和処理するには、この鉄分を除去することが必要です。しかし、薬剤により鉄分を沈殿・除去すると、多額の費用が掛かります。

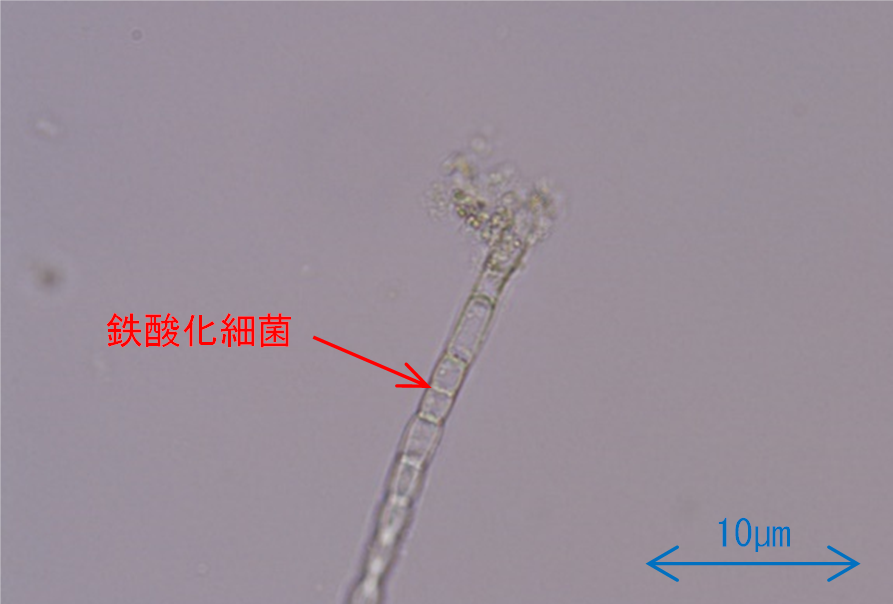

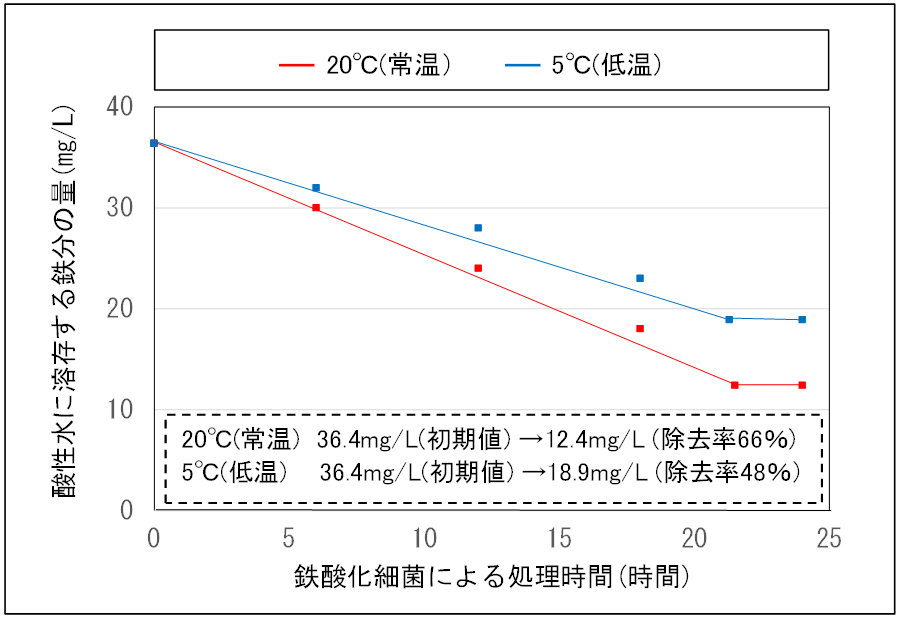

そこで、寒地土木研究所防災地質チームでは、資源やエネルギーをできるだけ消費せず、自然の浄化作用により環境問題を改善する手段として鉄酸化細菌に着目しました。鉄酸化細菌は、直径0.5~2.0µm、長さ200~400µmの糸状の細菌です(図-2)。水中に溶存する鉄分を酸化し、不溶性の鉄化合物として体内に貯蔵・沈殿する働きがあります。現地で採取した鉄酸化細菌を実験室で培養し、温度・水質等の反応条件の違いによる酸性水中の金属成分低減効果を分析したところ、常温状態で21時間後に鉄分の66%を除去することができました(図-3)。今後は、細菌類の最適な生育条件を明らかにし、効率的に金属成分を除去する自然浄化処理技術を開発する予定です。

(問い合わせ先 : 寒地土木研究所 防災地質チーム)

雪崩予防柵に発生する巻きだれの安定度評価手法に関する研究

はじめに

道路脇の斜面からの雪崩の発生を防ぎ、冬期間の道路の安全を確保することを目的として、雪崩予防柵が設置されています。積雪が増加することで、雪崩予防柵の天端から雪がはみ出し、成長することがあります (図-1)。この‘巻きだれ’がさらに大きくなり、やがて崩落すると、雪崩を誘発するだけではなく、雪塊が直接通行車両等に被害を与える原因にもなります。

雪崩予防柵に発生する巻きだれに対して、どこまで大きくなると崩落する危険があるのか、その安定度を評価する手法を確立するため、巻きだれの形状や物性の観測および、安定度評価モデルの検討を行いました。

巻きだれの観測について

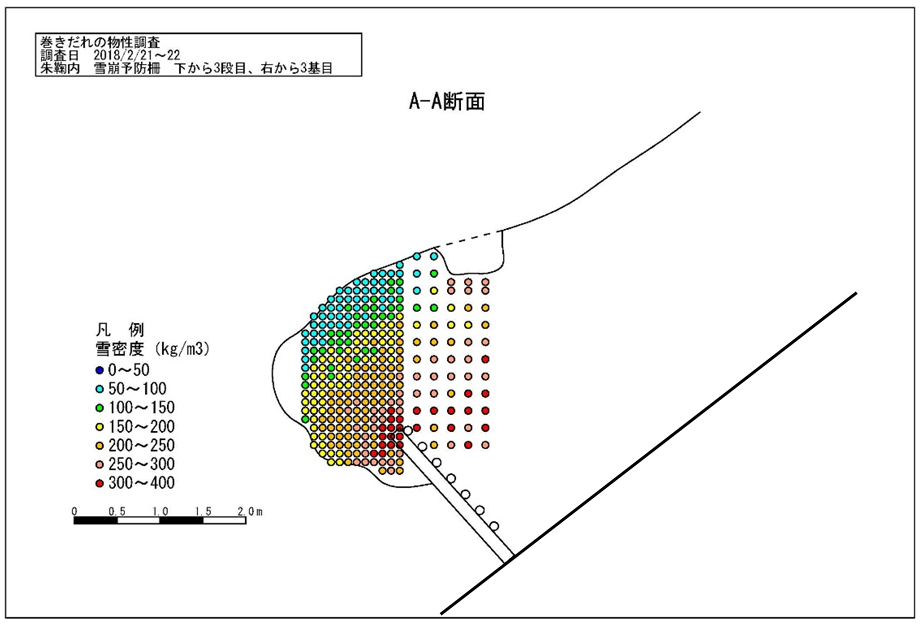

一般国道275号幌加内町朱鞠内の道路脇の法面に設置されている雪崩予防柵を対象に、巻きだれの形状、雪質、ならびに密度を観測しました。積雪深が最も大きい時期(2018/2/21)の観測(図-2)では、雪崩予防柵の前面に1.4m、上方に2.0m張り出す大きな巻きだれが発生しており、密度は層状に分布して、その平均値は181kg/m3でした。

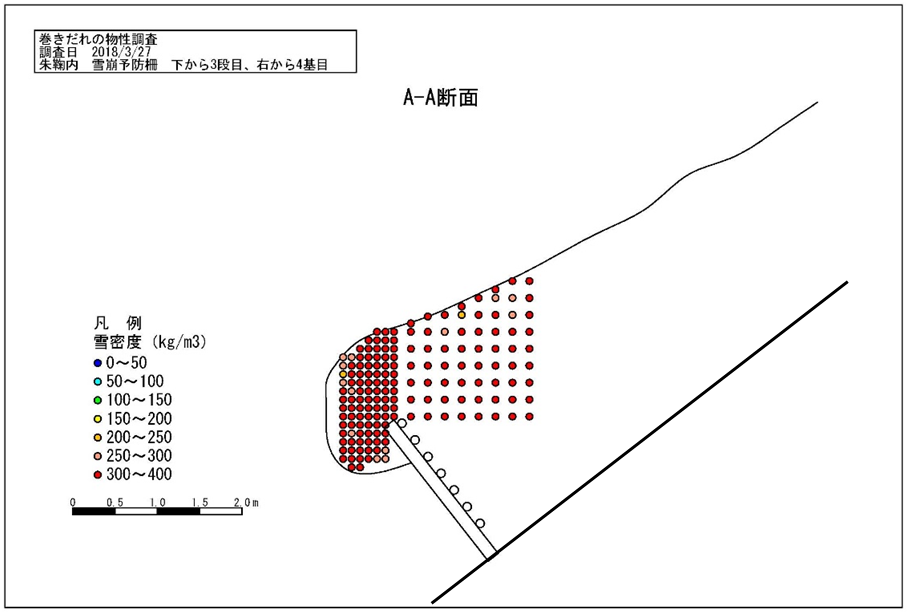

融雪時期(2018/3/27)の観測(図-3)では、巻きだれは雪崩予防柵の前面に1.1m、上方に0.7m張り出す形状に変化しており、密度は均一な分布となって、その平均値は348kg/m3でした。

|

|

における巻きだれ断面の密度分布 |

巻きだれ断面の密度分布 |

巻きだれの安定度評価について

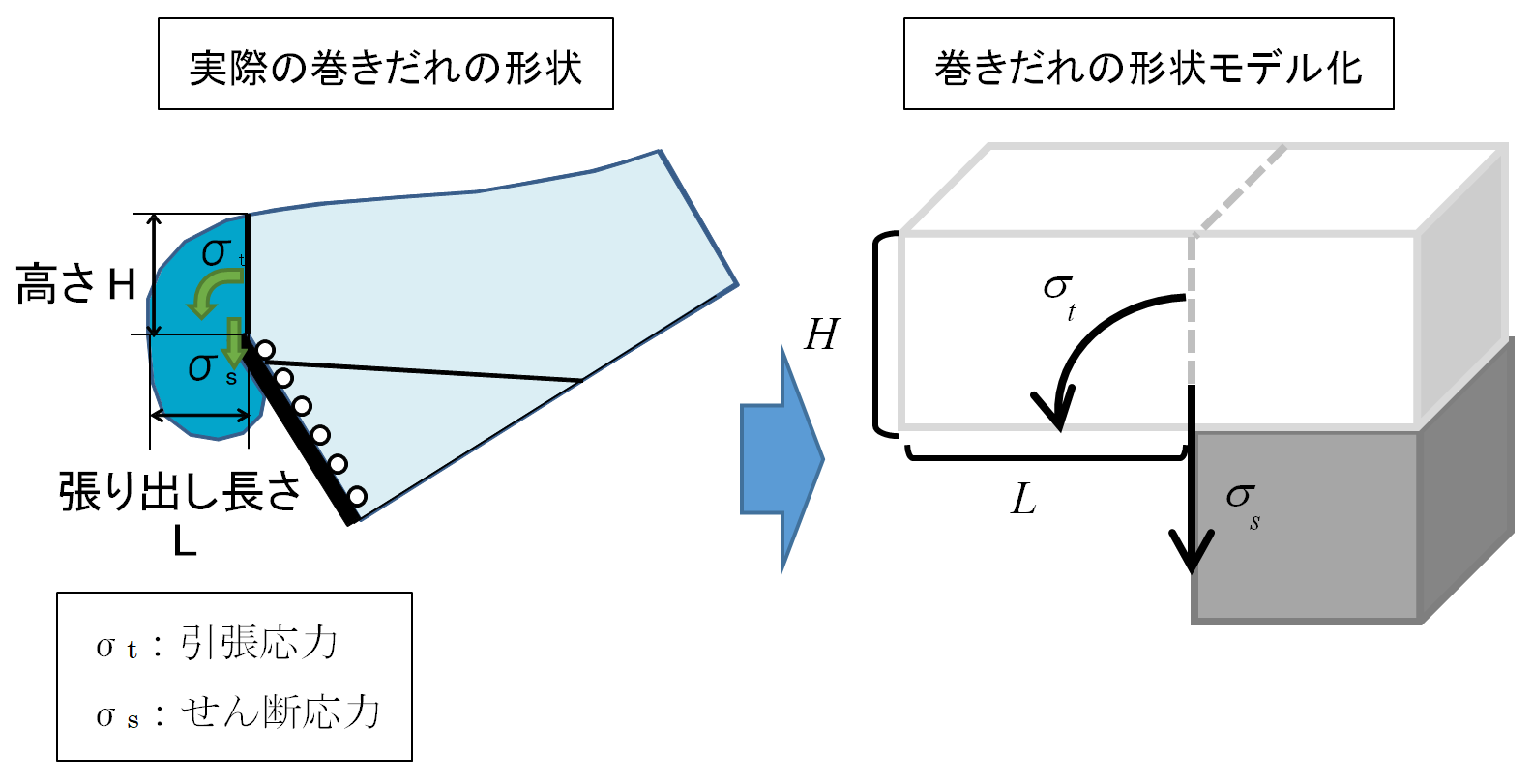

観測で得られた巻きだれの形状を簡単なモデル(図-4)に置き換えて、雪密度の観測値から雪の強度を求めました。雪の強度は雪の密度と雪の乾湿に応じて算出することができます。また、巻きだれの密度や形状から、巻きだれの破断面に作用する応力(図-4のσtやσs)を求めることができます。破断面における巻きだれの強度と作用する応力の比を安定度とし、その値を計算すると、2018/2/21(図-2)では安定度は2.1でしたが、2018/3/27(図-3)には安定度は1.3に低下しました。実際に、3/27の観測を行った翌日に巻きだれが崩落したことから、計算した結果と実際の安定度がおおむね一致していることがわかりました。

今後は、巻きだれが発生しやすい条件を解明するため、引き続き観測を進めていきます。

図-4 巻きだれ形状の簡易なモデル

(問い合わせ先 : 寒地土木研究所 雪氷チーム)