雪崩の動態観測およびUAVによる調査

日本は世界でも有数の豪雪国です。日本海側を中心に国土の約半分が豪雪地帯に指定されており、降雪・積雪が様々な影響を生活に及ぼしています。その中で雪崩は集落や道路交通に被害を及ぼす脅威となっています。

雪崩の危険箇所については、過去発生地の斜面の傾斜・高さ及び植生状況などからある程度は経験的にわかります。しかし、積雪の状態はその時点によって異なり一様でなく、ある特定の時・場所で雪崩のおそれがあるかどうか、その被害範囲がどうなるかの想定は難しいのが現状です。

このため土木研究所では、積雪等の状況を踏まえて雪崩発生のおそれのある範囲を特定し、影響範囲を想定する手法についての研究を行っており、今回はその一部を紹介します。

雪崩は積雪地の山間斜面で起こるため、発生時の状況を記録したデータが少ないのが現状です。雪崩の調査は、発生後の痕跡や積雪断面の調査を行う手法で分析が行われていますが、時間が経つと痕跡等も変化してしまいます。積雪は降雪時及びその後の気象状況によって一様ではなく、それに応じて雪崩の発生条件も異なるため、雪崩現象の解明には、雪崩発生時の斜面状況を観測し、雪崩が発生する場の条件や流動の過程などを把握することが重要となります。

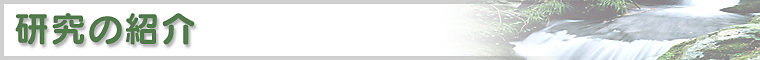

当センターでは新潟県糸魚川市の柵口地区をフィールドに、動画カメラとUAVを使って雪崩の調査を行っています。柵口地区では、雪崩の発生から流下の一連の動態をカメラで記録しているほか、発生の検知・確認や積雪の状態などを分析するための気象観測及び地震計を設置しています(写真―1)。

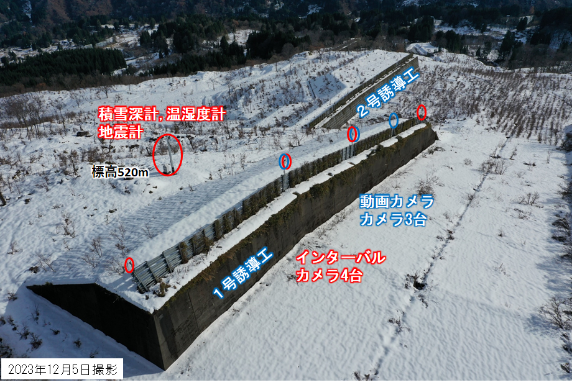

これまでに、映像記録によって雪崩のおおよその発生箇所と流下経路を把握していましたが、近年はUAVでの調査が各部門でも使われるようになってきており、より迅速かつ詳細に雪崩が発生した場の積雪状況や地形特性を分析するため、UAV写真を使って雪崩斜面の三次元点群データを作成して調査を行っています(図―1)。

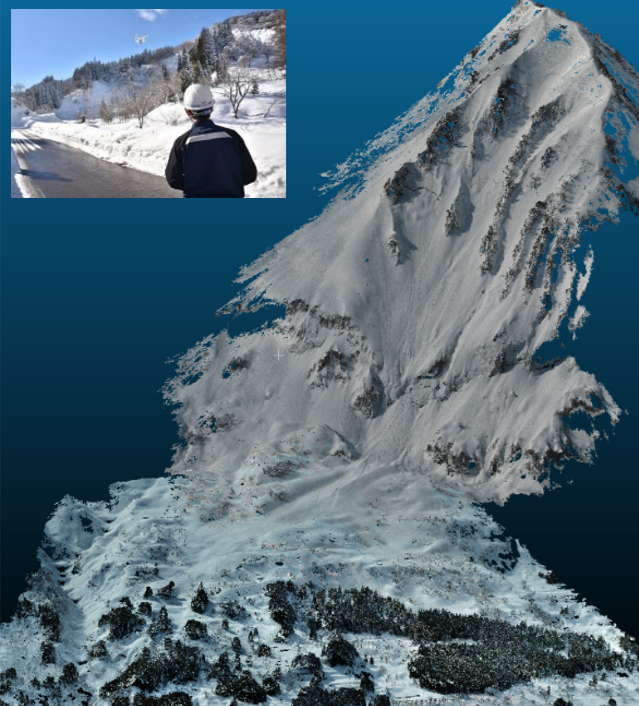

この中で令和5年2月末に発生した雪崩について地形分析を行ったものが図―2です。UAVを使うことで、雪崩の発生した場所の上端や両側部の位置が詳細に捉えられています。

また、カメラ映像と地震計の記録からこの雪崩が2回に分かれて発生したことを確認できました。雪崩発生時の積雪の挙動を見ると積雪の一部が先に動き出し、その後、上部のクラック等を境に積雪の塊が移動し始めている様子がわかります(写真―2(動画))。

このような調査により発生区の詳細な位置が特定できたことで、発生区の範囲を決める地形や積雪条件などの要因の分析が可能になってきました。今後、異なる条件で発生した雪崩の動態も観測し、積雪の状態や地形の違いも踏まえて雪崩発生区の範囲を決定づける要因の分析を行い、ある特定の時点で雪崩の被害の恐れのある範囲を示すことができるように調査研究を進めていく予定です。

|

|

|

(問い合わせ先 : 土砂管理研究グループ 雪崩・地すべり研究センター)

コンクリートへの火山灰の利用技術の開発

コンクリートは、石や砂をセメントで固めたもので、自在に形成でき、安い建設材料として広く使われていますが、近年、世界的な砂の不足やセメントを製造する際の大量の二酸化炭素の排出が課題になっています。これらを解決する方法の一つとして火山灰の利用が注目されてきています。

火山灰は、セメントの水和反応の進行とともにポゾラン反応と呼ばれる反応によって空隙を埋める特徴があり、緻密なコンクリートになることで長期的な耐久性の向上も期待されています。古くはローマ時代の遺跡にも使われており、国内でも明治時代に小樽港の防波堤のコンクリートなどで使われています(写真―1)。採取地域によって性質が大きく異なるほか低温時の強度発現に課題があり、これまでの適用は限定的ですが、火山灰を砂やセメントの一部として代替することにより、砂不足に対応できるほか、セメント製造時に発生する二酸化炭素の削減に繋がります。火山灰は国内に広く分布して採取可能であることから、今後の利用拡大が期待されており、2020年には火山灰を微粉砕したコンクリート用火山ガラス微粉末がJIS規格化されています。

当チームでは、北海道内各地の火山灰についても混和材としての活用方法を確立するべく他機関とも連携して研究を進めているところです。既往共同研究では、主に砂の代替として活用するための検討を行っており、大型プレキャスト擁壁を製作し、凍害と塩害の複合劣化を受ける環境での暴露試験を継続しています。日本海に面した厳しい環境で10年が経過しましたが、まだ健全な状態を保っています(写真―2)。

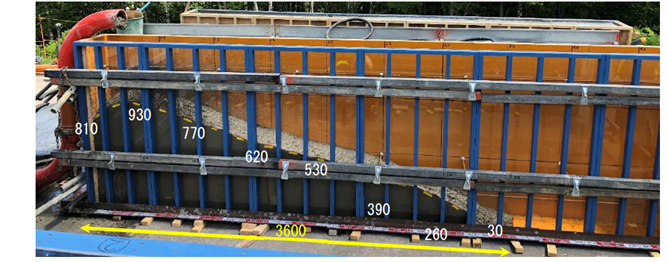

最近では、トンネルの覆工コンクリートの表層品質を向上させるために火山ガラス微粉末を用いた配合を採用した例があります。トンネルの覆工コンクリートは、打込み箇所からセントル(型枠)内を10m以上片押しして施工するため、先端まで分離することなく流動し、かつ密実なコンクリートである必要があります。そこで、火山ガラス微粉末を利用したものも含む3種類の配合で模擬供試体を作製し、施工性や硬化後の表層品質を検証しました(写真―3)。この結果、火山ガラス微粉末を用いたコンクリートは、分離することなく流動性が良好であり、硬化後の供試体は、剥離、気泡、色むら・打重ね線がほぼ確認されず、評価点においても標準的な配合からの改善効果が確認されました。

最終的には、火山灰を活用したコンクリートの配合・施工方法を提案し、マニュアルとしてまとめる予定です。

(下部の斜積しているブロックに火山灰を利用) |

暴露試験 |

|

(問い合わせ先 : 寒地土木研究所 耐寒材料チーム)