湖面撮影画像から定量的にアオコをモニタリングする手法の開発

水の交換がされにくい湖沼やダム貯水池などの閉鎖性水域では、流域から排出される栄養塩の影響で、アオコと呼ばれる植物プランクトンの大量発生が起こりやすい環境になります。アオコは湖水を青緑色に変色させ、プランクトンが死滅する際には腐敗臭を発します。また毒性プランクトンは水中生物を死滅させる要因となります。昨今の気候変動による水温上昇により、今後もアオコが発生しやすい環境となるため、長期的かつ定期的なモニタリング手法が求められています。従来のモニタリングでは、目視によるアオコレベルの判断を行っています。しかしながら技術者の感覚や経験に基づくもので定量性に欠けています。そこで本研究では、簡易的かつ定量的なモニタリング手法の開発を行っています。

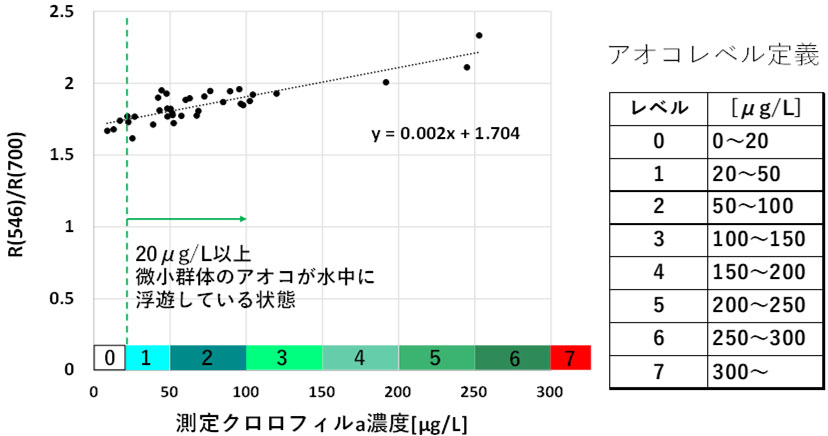

手法の概要は以下のとおりです。まず、湖面をデジタルカメラで撮影し、画像からRGB成分を抽出します。RGBとはそれぞれの波長がR:700nm(赤) 、G:546.1nm(緑)、B:435.8nm(青)の3つの単色光の強さを示し、0~255のビット信号で表現されます。0に近づくほど黒くなり、255に近づくほど原色になります。例として、(R,G,B)=(0,0,0)の場合、黒を表現し、(R,G,B)=(255,255,255)の場合、白色を表現、(R,G,B)=(255,255,0)の場合、黄色を表現できます。次にRGBビット信号を輝度に変換し、撮影時の太陽放射照度(撮影場所の緯度経度、時刻から算出)からR:700nm、G:546.1nm、B:435.8nmの波長の分光反射率を算出します。一方、撮影時に湖水を採水し、水中の植物プランクトンの光合成色素(クロロフィルa)濃度を分析し、分光反射率とクロロフィルa濃度の関係式を検討し、作成しました。結果的には、関係式には700nmと546.1nmのみの分光反射率を用いました(図-1)。

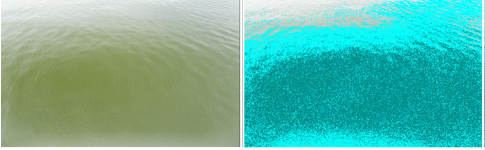

また、クロロフィルa濃度の大きさに応じてアオコレベルを0~7で設定し(図-1)、さらに視覚的にアオコレベルを判断できるようにフィルタ処理を行いました。その結果を図-2に示します。人の目視で確認しにくい微細の色の違いもアオコレベルで表現できていることが確認できます。その結果をもとにアオコレベルの閾値を決め、視覚的にアオコレベルを判別することに成功しました。今後は、アオコレベルの閾値を適宜変更し、従来の目視点検の結果に近づけることで定量的に判断できるツールとするよう、改良を進めていきたいと考えています。

(問い合わせ先 : 土木研究所 水質チーム)

先端計測を用いたアスファルトの劣化観察

図-1

AFM-IRの原理とアスファルトの凹凸像の測定例

図-2

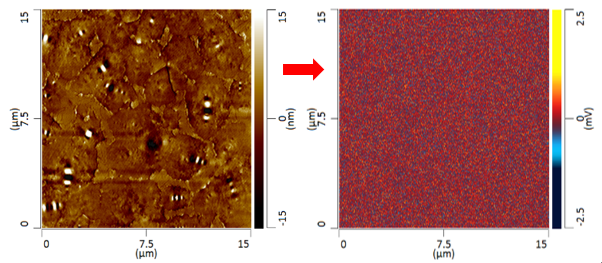

左側が健全なアスファルトの凹凸像と右側がIR像(1,690cm-1)

※新品の場合は、IR像に変化は見られない

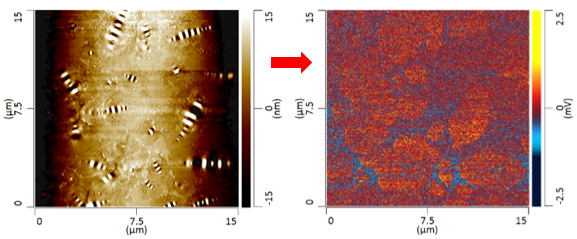

図-3

左側が劣化アスファルトの凹凸像と右側がIR像(1,690cm-1)

※IR像で特定の成分が集中していることがわかる。

材料資源研究グループでは、新しい観察装置「AFM-IR」を導入しました。これは、肉眼では見えないとても小さな対象を立体的に観察できる顕微鏡と、光を使って物質の性質を調べる装置を組み合わせたものです。この装置を使うことで、アスファルト舗装のリサイクルをより効率的にする研究などに役立てています。今回は、この装置の仕組みと、実際にアスファルトの劣化を観察した例を紹介します。

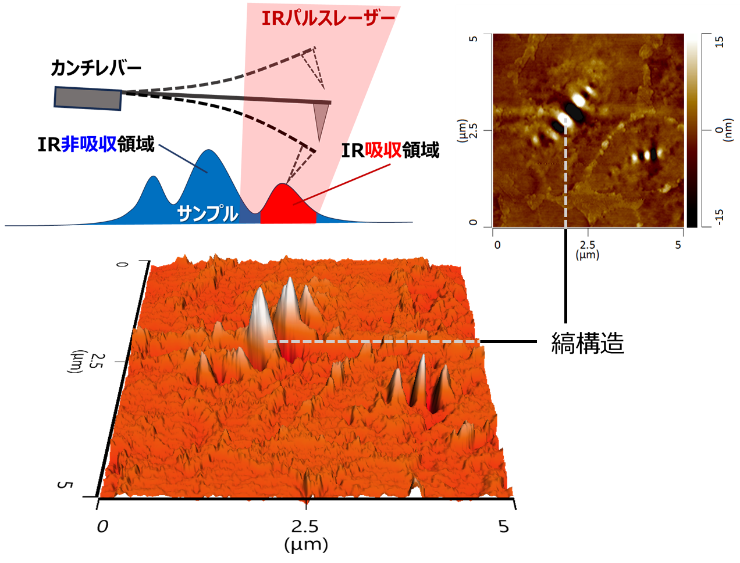

「AFM-IR」は、アスファルトの表面をなぞるように調べ、その凹凸の様子を立体的にとらえることができます。同時に、赤外線という光を当てて、アスファルトを構成する成分の違いも知ることができます。つまり、形と成分を同時に調べられるのが特徴です。実際にアスファルトを観察すると、ワックス成分に由来する「蜂のような縞模様」が見えてきました。(図-1)

さらに、この装置を使って劣化の様子を調べました。新品のアスファルトでは特に変化は見られませんでしたが、(図-2)実験的に劣化させたアスファルトでは、模様の周りに特定の成分が集中していることが確認できました。(図-3)これは、劣化が模様の部分やその近くから広がっていくことを示しています。こうした結果から、アスファルトが劣化することで、どのように成分変化が起こるのか詳しく知ることができるようになりました。

この装置の強みは、ごく少量の試料からでも劣化や成分の分布を素早く観察できる点です。アスファルトだけでなく、樹脂や塗料など、建設に使われるさまざまな材料にも応用できます。今後は、既存の評価方法とも組み合わせながら、道路や橋などインフラを長持ちさせる研究に役立てていきます。

(問い合わせ先 : 土木研究所 先端材料資源研究センター(iMaRRC) 材料資源研究グループ)

写真測量技術を活用した舗装ひび割れ部の欠損状況計測技術の開発

1.はじめに

積雪寒冷地では、融雪期において舗装路面に発生したひび割れから浸入した水が凍結融解を繰り返し、アスファルト混合物の欠損(ひび割れの角欠け)やアスファルト混合物層間のはく離、ポットホールの発生を引き起こします。ポットホールの発生を抑制するためには、ひび割れ部をアスファルト乳剤で充てん・閉塞して水の浸入を減らすことが有効と考えられますが、その効果を定量的に計測評価する手法は確立していません。

そのため寒地道路保全チームでは、ポットホール抑制対策の効果的な実施を支援することを目的に、写真測量技術を用いて舗装に発生したひび割れ部の欠損量を計測し、評価する手法について検討を行っており、その取り組みについて紹介します。

2.試験施工箇所における計測と評価

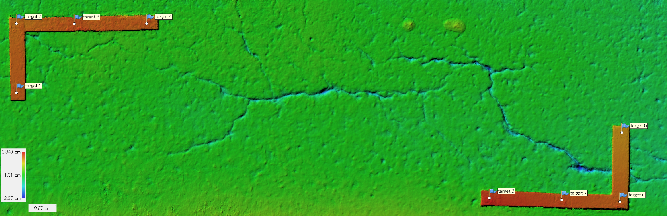

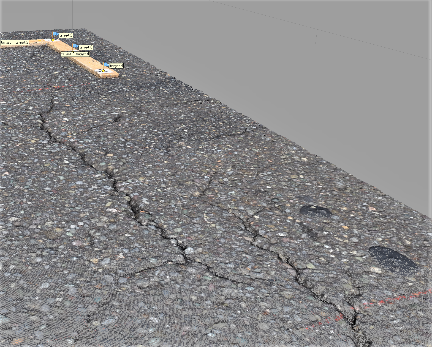

本検討は、ポットホール抑制対策としてひび割れ部をアスファルト乳剤で充てん・閉塞する処置を施した北海道内の一般国道を対象に実施しました。舗装に発生したひび割れ部の写真を複数枚撮影し、市販のSfM処理ソフトウェアによって舗装の数値標高モデル(路面の標高を数値データで表現したもの)や、高密度点群(X、Y、Zの座標値を有する点の集まり)を構築しました(図-1、図-2)。

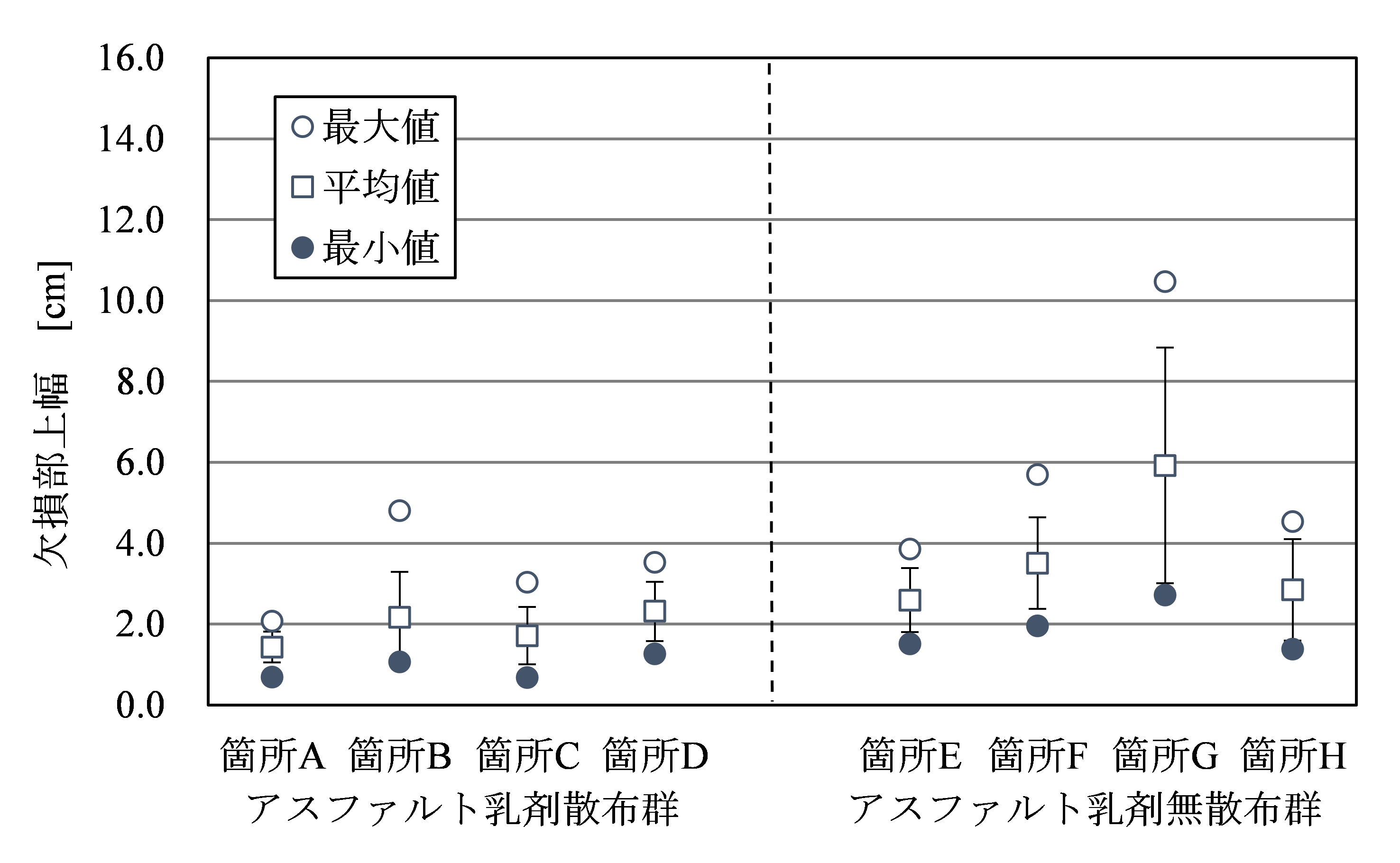

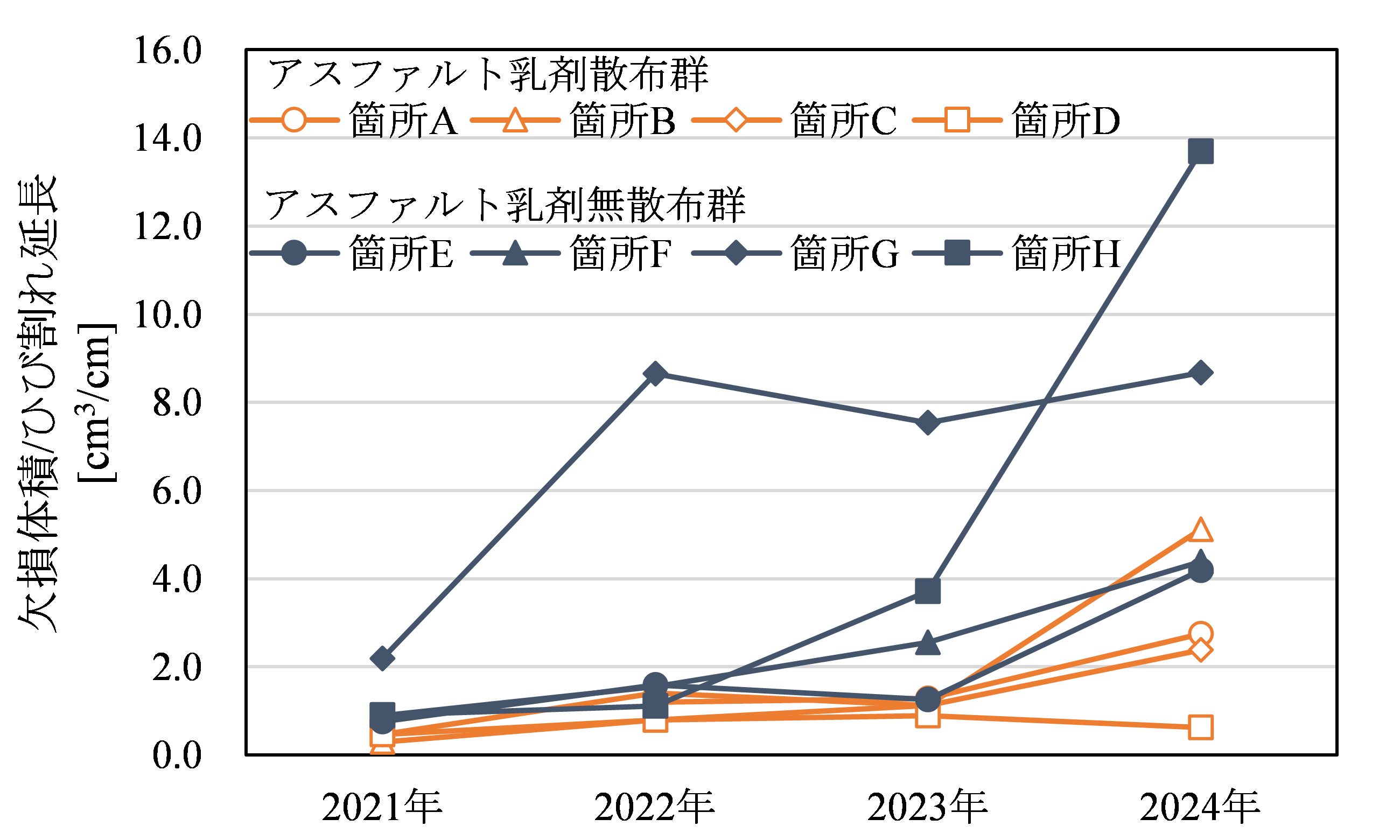

そして、構築したモデルからひび割れ欠損部の上部の幅や、欠損部の体積等を計測しました。計測結果より、アスファルト乳剤を散布した箇所の欠損量は散布していない箇所よりも小さいこと(図-3)や、経年的に欠損量を抑制できていること(図-4)を把握できました。

欠損量を計測することによって、適切な補修時期を判断しやすくするなど、ポットホール抑制対策の効果的な実施に貢献することが期待されます。

(問い合わせ先 : 寒地土木研究所 寒地道路保全チーム)

AIによるアイスジャム検知技術の開発

寒冷地、特に北海道では多くの河川が冬期に結氷し、河道内に河氷が形成されます。春になり、気温や水温が上昇すると、河氷は融解・破壊されて下流に流れていきます。この河氷が川幅の狭い箇所などで閉塞し、アイスジャムと呼ばれる現象が発生します。

アイスジャムは、河川水位の急激な上昇やそれに伴う河川からの浸水、取水口の閉塞による取水障害などを引き起こすことがあるため、河川の防災や維持管理上の課題となっています(写真1、写真2)。

写真1

浸水被害が発生した布礼別川のアイスジャム

(H30年3月撮影, 富良野市提供)

写真2

アイスジャムによって樋門周辺に堆積した河氷群

(平成30年3月撮影, 北海道開発局提供)

そのため寒地河川チームでは、結氷河川の効率的・効果的な河川管理の実現に向けて、北海道開発局が設置しているCCTVカメラと水位計のデータからアイスジャムの発生を監視するモデルの開発に取り組んできました。

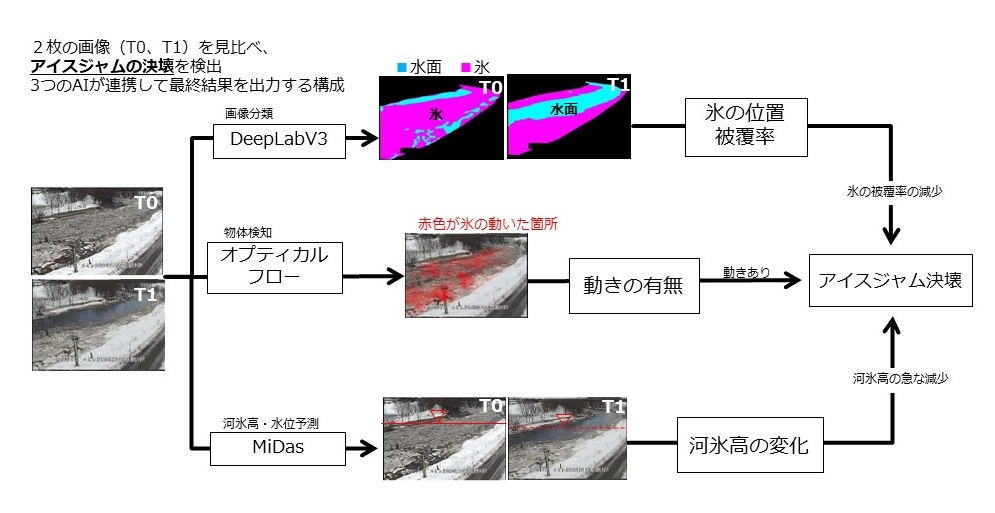

このモデルは、CCTVカメラ画像をAIによる画像解析によってアイスジャムを自動的に検知し、アラート配信を行うものとなっており、「画像分類」「物体検知」「河氷高・水位予測」を行うAIモデルで構成されています。「画像分類」は2枚の画像から画像全体に占める河氷面積の割合の変化を抽出し、「物体検知」は河氷の流下などの動きの有無を判定します。「河氷高・水位予測」はアイスジャム発生時の河氷高と水位の変化を抽出し、これら3つのモデルの判定結果を基に総合的にアイスジャム発生を判定するようになっています(図1)。なお、モデルの学習に使用したデータは、50枚のアイスジャムの実画像と400枚以上の画像生成AIで作成した生成画像を用いています。

更に、河川管理者による実務運用を想定し、この画像検知モデルと北海道開発局が設置している既設水位観測所の水位上昇を検知するプログラムを組み合わせて、アイスジャムの発生をより確実に検知できるシステムとし、現在、北海道開発局にて試験運用を実施しているところです。

このモデルは、アイスジャムの発生をリアルタイムに検知するものですが、事前にアイスジャムの発生を予測することにより、冬期における河道内の安全な作業や災害リスクへの対応を効率的・効果的に実施することが可能になります。

そのため、今後はアイスジャム発生時の気象・水位・河氷データの整理・分析を進めるとともに、気温や降雨などの気象データ、河床勾配などの河道地形データを入力値とした、いつ・何処で危ないかを判断できる予測モデルを構築し、更なる寒冷地河川の効率的・効果的な管理に貢献していきたいと考えています。

(問い合わせ先 : 寒地土木研究所 寒地河川チーム)