| 地すべり地の地表水・地下水排除施設の維持管理に関する研究

1.はじめに

昭和33年の地すべり等防止法の制定に伴い、全国各地で数多くの地すべり防止施設が施工され、大きな効果をもたらしてきました。これらの施設には、施工後、長期間経過したものもあり、近年、地すべり防止施設に対する維持管理の重要性が認識されはじめています。

しかしながら、今まで地すべり防止施設に対して施工後の実態調査が行われることは少なく、効果的な維持管理を実施していく上での基礎的な資料も不足しています。

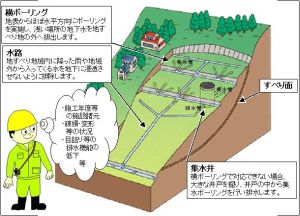

本研究では、地すべり防止施設の効果的な維持管理を行うため、地すべり防止施設の内数多く採用されている集水井、横ボーリング、水路について損傷の実態調査を実施し、効率的な施設点検に必要な(1)点検項目、(2)点検間隔、(3)要注意施設判定の検討をしましたので、その結果を紹介します。

2.施設損傷実態調査の概要

集水井、横ボーリング、水路の損傷実態調査は、新潟県上越地方の8地すべり地で実施しました。調査は、図−1に示すように施設の破損、腐食、湛水等の状況について目視により行いました。表−1には、調査数量を示します。

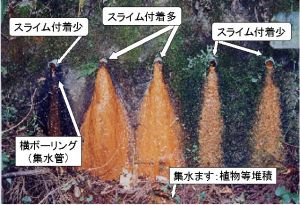

また、写真−1には、横ボーリングで見られた問題発生状況の例を示します。

|

表−1 調査施設数

施設 |

調査数量 |

| 集水井 |

82箇所 |

| 横ボーリング |

203箇所 |

| 水路 |

23.5km |

|

図−1 調査対象施設と調査の概要

(図をクリックすると拡大します) |

|

|

| 写真−1 横ボーリングでの問題発生例 |

3.効率的な施設点検方法の検討

3.1 点検項目

施設に生じている問題を整理すると、図−2のようになり、施設点検では、図−2に示す項目について点検する必要があると言えます。

特に、以下の問題は、多くの施設で認められており、注意が必要です。

| (1) |

比較的地すべり活動が活発な地すべり地における施設の破損・変形 |

| (2) |

ライナープレート製集水井や金属製部材の腐食 |

| (3) |

集水管へのスライム付着による目詰まり |

| (4) |

集水ます・水路内への植物等の堆積による閉塞や破損 |

3.2 点検間隔

問題の発生状況は、地すべり活動状況により異なります。

慢性的あるいは断続的な活動が認められる地すべり(地すべりブロック)では、施設の破損が認められます。地すべりは、梅雨期や融雪期等に活動しやすいので、少なくとも年に1回以上の点検が望ましいと思われます。

また、比較的安定した地すべりでも、図−3,4に示すように、集水管へのスライム付着割合の増加や腐食の進展が認められることから、5年に1回以上の点検が望ましいと思われます。

|

|

図−3 スライム付着の割合と施工後経過年数 |

図−4 鋼製集水井の経年変化状況例

(図をクリックすると拡大します) |

3.3 要注意施設の判定

集水井や横ボーリングの効率的な点検を実施する上で、あらかじめ集水管にスライムの付着しやすい箇所を予測することは、重要です。スライムは、集水管からの排水中の鉄イオンが多い場合に発生します。そこで、図−5に示すようにスライムの付着状況と排水中の全鉄の濃度の関係を調べ、集水管へのスライムの付着可能性を検討しました。

その結果、排水中の全鉄濃度が1mg/l未満では、スライム付着の可能性が少ないこと、全鉄の濃度が4mg/lを超える場合、孔口の25%程度以上の高さでスライム付着する可能性が高いことがわかりました。

|

図−5 スライム付着状況と集水管排水中の全鉄の濃度の関係 |

4.おわりに

本研究について、詳しくは土木研究所資料第3941号にまとめました。 |