| 雪崩・地すべり研究センターたより |

|

|||||

| 新潟試験所における、道路雪害研究の軌跡 当道路雪害部門は、1962(昭和37)年5月に設置され、平成17年3月で新潟試験所内での研究は終了し、4月以降はつくばの土研本所の舗装チームへ移管することになりました。 1.道路気象に関する研究

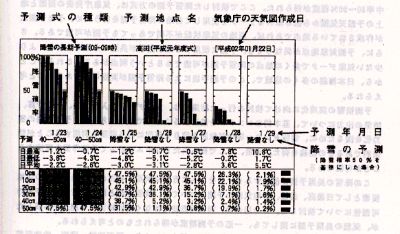

特に②では、凍結・圧雪路面の検知手法の開発として、判別関数法により検知手法に関する検討を行い、その結果、判別効率は72%〜85%の的中率となり、高い精度で凍結・圧雪路面の検知が可能となりました。⑧では、降雪の中長期および短期予測情報を総合的かつ容易に利用するシステムの構築を目指し、当試験所が開発した2群判別による降雪予測手法は、現在、北陸地整(高田河国)で運用されている手法の基礎となったものです。

2.融雪に関する試験研究

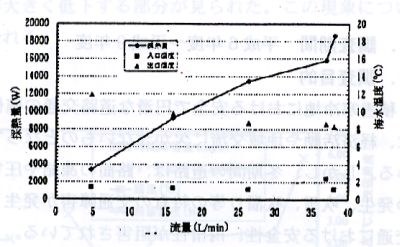

③では、海水熱を利用した融雪調査を行い海水を路面に流下させることによる融雪システムを検討した。その結果2.0〜2.5cm/hの降雪強度まで融雪能力があることが判明しました。また、舗装帯に塩化物が残留し、凍結防止または凍結遅延の効果があることもわかりました。

①では、凍結・圧雪路面のすべり摩擦特性の解明として、(1)凍結路面におけるタイヤ種別のすべり摩擦抵抗値はスパイクタイヤ、スノータイヤ、リブチェーンの順に低くなる。(2)氷板路面では0℃より温度が下がる程摩擦係数が高くなる傾向が見られました。⑤では、凍結・圧雪路面を自動車で発進する場合は、無雪時の道路に比べて2倍以上の時間をかけ発進することが最適発進方法であることがわかりました。⑥では、トラックおよびバス用など大型タイヤのすべり摩擦特性を把握し、(1)大型タイヤ、普通タイヤの圧雪面上のピーク値は共に0.3程度で、積載重量の違いによるすべり摩擦係数の変化はない。(2)タイヤの種類別によるすべり摩擦係数(ピーク値)は、氷板面上ではスノータイヤに比べてスパイクタイヤが高い値を示し、圧雪面上ではほとんど違いが見られない。また、スタッドレスタイヤはスノータイヤとスパイクタイヤの間の摩擦係数値を示す。⑩では、効果的・効率的な雪氷路面対策に資するため、環境に優しく持続性のある非塩化物型凍結防止剤の現地実証試験、熱エネルギー収支に基づく路面状態予測手法を検討し、その結果、(1)非塩化物型凍結防止剤の事前散布による酢酸化合物の有効性が確認された。(2)熱エネルギー収支に基づく路面状態予測手法の検討として、福井大学と共同で大気と地盤との熱エネルギー収支に着目した定点観測局データを基に気象変化に伴う乾燥・湿潤・積雪路面における熱的挙動を把握しました。 |

|||||

| (文責:小林) 次号に続く |

新潟県における平成17年冬期(平成17年1月〜17年3月まで)の大雪について

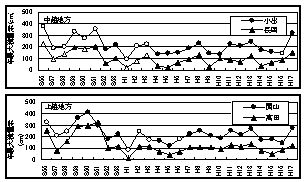

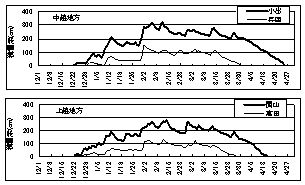

平成16年10月23日に発生した「新潟県中越地震」によって甚大な被害を受けた中越地方では、平成17年の冬期、「61豪雪」以来19年ぶりの大雪となり、震災後の生活再建を目指す多くの被災者に大きな影響を与えたことがTV・新聞等で報じられました。本稿では、新潟県内で気象庁が積雪深を観測している16地点のうち、図−1に示す上越地方2地点、中越地方2地点について、過去25年間の年最大積雪深の推移(図−2)及び平成16年12月から17年4月にかけての積雪深の推移(図−3)により、平成17年冬期の降雪状況を見てみることにします。

|

|||

(文責:金子) |

図−2 年最大積雪深の推移

(昭和56年〜平成17年)

図−2 年最大積雪深の推移

(昭和56年〜平成17年) 図−3 積雪深の推移(平成16年12月〜17年4月)

図−3 積雪深の推移(平成16年12月〜17年4月)