|

当センターでは、中越地震によって発生した地すべりの発生機構を精力的に研究しています。ここで、塩谷神沢川地すべりを例として紹介します。

小千谷市塩谷地区に位置する塩谷神沢川地すべりは、長さ650m、幅450m、最大深度80mに及び、中越地震で発生した地すべりの中で最大級のものです。

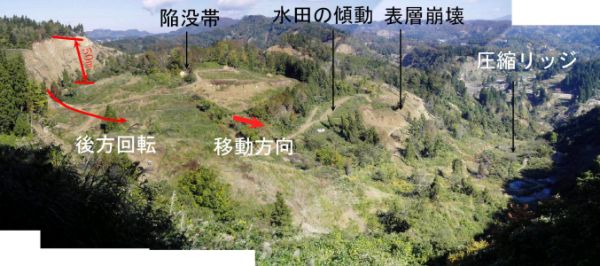

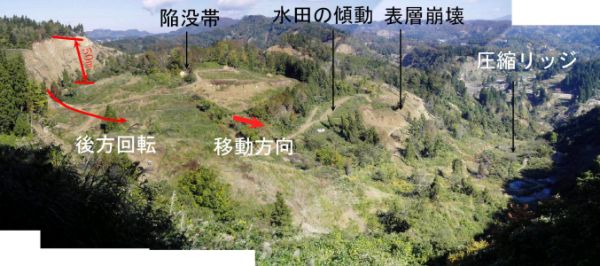

写真1 地すべり全景 |

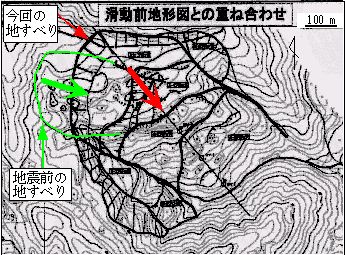

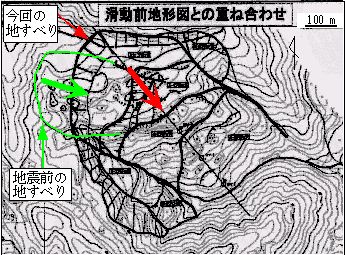

図1 地震前の地すべりと地震時の地すべり運動方向

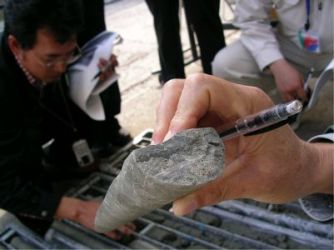

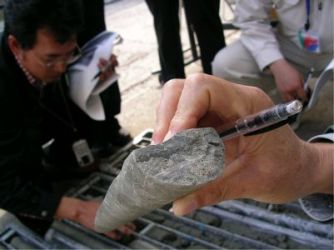

写真2 ボーリングコア観察会 |

地すべり斜面では明瞭な滑落崖、後方回転運動、陥没帯など変状が観察されます(写真1)。地震前後の空中写真における地すべり斜面の養鯉池や水田の移動状況から、本地すべりの移動方向は南東方向で、水平移動が最大約100mと推定されます。この移動方向は、滑落崖付近で見られるすべり面の擦痕から推定される運動方向と一致し、図1に示したように、旧地形から推定される地震前の地すべりの運動方向の東南東方向と異なります。

ボーリング調査の結果から、地すべりブロックの中部のBV-4孔では深度79m付近に鏡肌や擦痕(写真2)があり、地震時の地すべり面は従前より30m深いところで発生したことを示しています。

上述のとおり、本地すべりは既存の地すべり地形を呈していた斜面内で発生しましたが既存すべり面の再滑動ではなく深部の層理面付近で新たなすべり面を形成して発生したものと考えられます。

|

今冬は12月初旬から豪雪に見舞われ、センター構内でも1月12日で2m68cmの積雪を記録し、正月早々に庁舎の屋根雪下ろしを作業員10名により行いました。

今冬は12月初旬から豪雪に見舞われ、センター構内でも1月12日で2m68cmの積雪を記録し、正月早々に庁舎の屋根雪下ろしを作業員10名により行いました。