レーザー計測データを用いた積雪深分布及び雪崩発生域の抽出に関する研究

前交流研究員 本間信一

1. まえがき

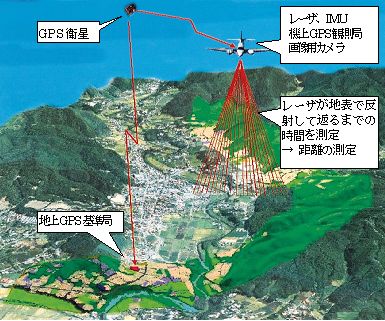

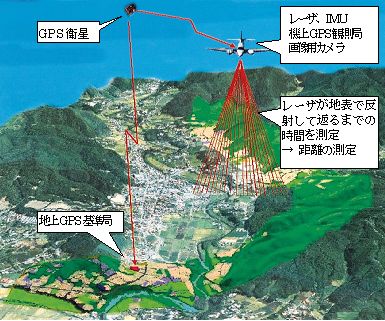

雪崩対策等を検討する場合、多雪期における雪崩発生域および流下域の積雪斜面の形状や積雪状況を把握することが重要である。これまでは危険性及び多大な労力を要することを考慮し、積雪期における現地計測は困難であった。近年の計測技術の進展により航空機搭載型のレーザースキャナ(以下ALS)を用いた地表面標高の計測を実施することで、無雪期との差分から積雪深の分布を広範囲にわたって把握することが可能となった。これらのデータは効率的な雪崩対策を検討する上で非常に重要なデータになる。

図1 レーザー計測概要図 |

2.研究目的

雪崩対策施設の設計に必要となる長期的な観測データは平地の気象庁データに頼らざるを得ず、標高補正により設定するが使用可能なデータ数は限られている。実態に即した雪崩対策工の配置及び設計を検討し、雪崩発生の実態把握を従来よりも精度よく行うため、レーザー計測により得られた詳細な積雪面や積雪深分布のデータ(表1参照)による解析を実施した。また、雪崩発生後のレーザー計測結果から雪崩がどのように表現されているのかを整理し、研究の展望について考察した。

表1 解析に使用したレーザー計測データ他

| 計測時期 |

面積 |

計測機関 |

備考 |

積雪期

H17

3/20,21 |

立山カルデラ

周辺 64km2 |

北陸地方整備局

立山砂防事務所 |

|

H18

2/25 |

湯沢・三国地区

20.3km2

秋山郷地区

43.15km2 |

雪崩・地すべり研究センター

防災科学技術研究所 |

雪崩判読図

(H18.3/4写真)

土樽、屋敷地区

大規模雪崩 |

|

3.地形因子と積雪深の関係

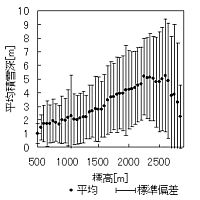

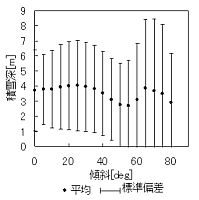

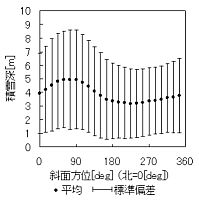

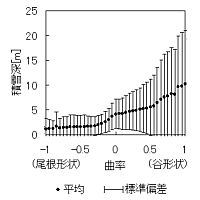

地表面の数値標高モデル(DEM)から、斜面の傾斜や方位、地表縦断形状の曲率を算定し、積雪深との関係を解析した。計測された積雪深データは2m×2mに1点で約1,600万点あり、その値は0〜最大40m程度に分布し局所的な差異が激しい。そのため標高であれば50m毎、傾斜では5°毎等の間隔で集計し、平均及び標準偏差を算出することで全体の傾向を得た。結果得られた関係を図2に示す。ばらつきは大きいが、要因毎の分布傾向がわかる。例えば標高は、高くなるにつれ積雪深が大きくなる。

標高2200m付近から積雪深は一定の値となり、2500mを越えると減少している。2200m以上はカルデラの上縁部に位置し樹高の高い樹林は多くは見られず、地表の風も強いため卓越する西風により斜面の積雪が吹払われた影響が現れたと考えられる。その他にも傾斜や斜面方位、斜面の凹凸形状にも積雪深が影響をうけることが把握できた。

4. 雪崩実態把握への展望

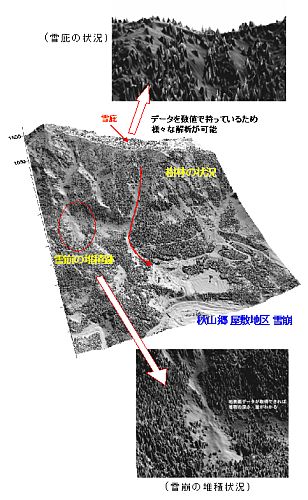

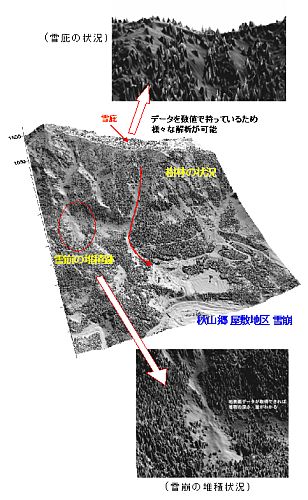

積雪期に実施したレーザー実施域では、雪庇や雪崩の堆積跡など、様々な現象が計測されている(図3)。これらは高精度な数値データを取得していることから、雪庇の張り出し長や、雪崩発生後の雪面状況等の把握・解析が可能となる。加えて、無雪期の標高データが得られれば、その差により積雪深を得ることができるため、雪崩の堆積域における体積など数量的な把握ができる。これらのデータを地形処理技術と組み合わせることで、雪崩の実態に加え、地形との関連性の解析などにつながると考えられる。さらに雪崩発生時における積雪斜面の形状が詳細に計測でき、より高精度のシミュレーションなど、動態解析が可能となる。

図3 レーザー測量により得られるデータ例 |

5.結論

広範囲にわたる詳細な積雪深データを用いることで、標高など各種要因と積雪深の関係を把握することが可能である。積雪分布は局所的に大きく差異が生じる事例が多いが、標高以外の要素は従来からの対策施設の設定において考慮されていない。更にこれらの検討を進めることで、雪崩の実態をより詳細に把握することが可能なため、今後新たな知見を加えることで、より適切かつ効率的な雪崩対策につながると期待される。

文責:本間信一(現国際航業(株)、前交流研究員2006.4.1〜9.30)

|