|

このニュースレターは、 UNESCOの後援のもとで設立・運営される(独)土木研究所 水災害・リスクマネジメント国際センター(ICHARM:アイチャーム)の活動内容を広く関係者の皆様方に知っていただく目的で発行しているものです。

バックナンバー(ユネスコセンター設立推進本部が発行したものを含む)については

こちらをごらん下さい。 |

| |

|

- - 目次 - -

|

| |

| 1. 竹内センター長からのメッセージ |

| |

|

新年おめでとうございます。 つくばの位置する太平洋側は素晴らしい天気に恵まれ、明るい日差しの元旦になりました。今年の世界が、平和で災害の少ない年になるよう、皆様と一緒に祈りたいと思います。

昨年は英国、中国、インド亜大陸を中心に水害が相次ぎ、11月のサイクロン・シドルではバングラデシュで3000人以上もの人が亡くなりました。同時にまた、気候変化への国際対応にとって、忘れ得ない年でもありました。ハイリゲンダムのG8、IPCCの第4次報告、アル・ゴアとIPCCのノーベル平和賞受賞、COP13など、次のステップに向け、国際世論が大きく舵を切った年であったと思います。これを受けて今年は、緩和策と適応策を車の両輪とする政策展開に、具体的な進歩があることを期待したいと思います。洞爺湖G8はその試金石であり、関係各国の決断に大きな期待がかかっています。ICHARMもその前進に向け、できる限りの貢献を期したいと思います。

12月3-4日には、別府で第一回アジア太平洋水サミットが開かれました。域内外からの多くの政治家、行政責任者、専門家が集まり、水資源の確保、気候変化適応の緊急性が確認され、政策実行の必要性で認識が一致したのは大きな成功でした。ICHARMも、水と災害テーマのリード機関として、日ごろの考えを訴える機会を与えられました。ご協力いただいた関係各位には厚くお礼を申し上げます。このサミットはイベントに終わらせてはならず、合意された提案は実行されなくてはなりません。この点ICHARMも大きな責任を負っており、今年はこれを真摯に実行して行きたいと思います。

その中には、水災害軽減の知識ハブとして、能力開発、技術普及、改革推進等を、国際ネットワークを組んで推進することがあります。特に、アジア開発銀行をはじめ、各実行機関との協力による実践支援が重要と思います。これには氷河湖決壊問題、小島嶼海進問題など、脆弱地域に対する支援も含まれます。

また衛星等の先端技術を用いた水文気象のモニタリング、早期予警報技術の開発、世界の水災害リスク評価、そのためのインデックスの開発とそれを用いた実践進捗状況のモニタリングも重要な取り組みです。さらに重要なのはICHARMが行う修士課程「防災政策プログラム・水災害リスクマネジメントコース」の充実です。現在、志の高い10人の若者が、日々タイトなカリキュラムの下に研さんを積んでおり、9月の第一期修了生誕生が楽しみです。

今年は第17回ユネスコ国際水文学計画政府間理事会があり、また第2回ICHARM国際諮問委員会もあります。これらを通じての世界的期待に応え、評価に耐えるよう、今年もますますしっかりと、実質的な歩みを進めていきたいと思います。

|

|

水災害・リスクマネジメント国際センター センター長 竹内 邦良

|

| |

|

|

| 2. 新しいICHARMスタッフの紹介 |

| |

| i. ラジャパクスさん |

| | | |

|

ラジャパクス ヘマンセさんはスリランカ出身で、2007年12月にICHARMに水文チームの専門研究員として加わりました。現在携わっている研究テーマは流域規模での栄養塩類動態モデルの開発です。 彼は、コロンボのAnanda大学卒業後、1992年にスリランカのMoratuwa大学に入学しました。土木工学を専攻し、1996年6月に首席で卒業しました。その後1年間インストラクターとして過ごした後来日し、1999年9月に埼玉大学で土木・環境工学の修士号を得ました。 |

| 主に、リアルタイムテレメトリーデータ、自動コンピュータ解析および最適化モデルリングを用いた関東平野での地盤沈下緩和のための地下水資源管理について研究しました。 その後、シンガポール国立大学(NUS)のHighPerformance

Concrete Research Laboratory (HPCRL)での研究者となり、大規模水質浄化のための淡水化プラントの設計基準に関する研究を行いました。 その後、オランダの一級の浚渫・海洋建設会社であるJan

De Nulに設計技師として入社し、シンガポールのChangi空港の18億ドルの埋め立て事業を行いました。 2002年10月に博士号を取得するために埼玉大学に再び来日し、オーストラリアの2つの大学と共同で、環境変異に対する湿地の生物種の適応性モデル化に焦点を当てて、湿地と湖における生態系の環境生理学的な特徴を観測しました。 2005年9月に学位取得後、同じ研究室に招待研究者としてとどまり、その後日本学術振興会(JSPS)のポスドクフェローとして2006年4月から従事していました。

|

| |

| ii.

萬矢さん |

| | | |

|

萬矢敦啓さんは、2008年1月1日にICHARMの水文チームに専門研究員として加わりました。現在携わっている研究テーマは「洪水流量観測精度向上のための水理学的研究」です。 |

| 彼は,中央大学理工学部土木工学科を卒業後、修士課程を同大学で修了しました。当時の研究は長大立鉱を用いた雲物理実験、土石流災害発生要因の水文的考察でした。

その後、広島大学工学部で助手を務めた後、2001年から博士号取得のために米国アイオワ大学に留学しました。アイオワ大学水理研究所では橋脚周りの洗掘に関して実験的研究を行い、Ph.D.を取得しました。 2006年1月より国土交通省国土総合政策研究所河川研究室に配属になりました。そこでは洪水中の流量河床変動計測、レーザープロファイラデータを用いた氾濫解析を行いました。河川研究室での二年間の研究生活を終え、ICHARMに加わりました。 |

| |

| |

|

| 3.

現地調査報告 |

| |

| i.

「バングラディッシュにおける高潮被害の調査」の報告 (12月8日〜18日) |

| | | |

| 2007年11月15日、サイクロン・Sidrがバングラデシュ南西部に上陸し、強風および高潮による甚大な被害をもたらした。12月8日から18日まで、ICHARM国際普及チームの田中茂信上席研究員がJICAの「バングラデシュ国サイクロン災害復興支援ニーズアセスメント調査団」の一員として参加した。 バングラデシュは日本の約4割の国土面積144千km2に対し人口1億4千万人、人口密度976人/km2で人口密度の高い国として有名である。国土の大部分はガンジス川、ブラマプトラ川、メグナ川のデルタからなる低平地である。 12月27日時点での被害者数は892万人、死者は3,363人にのぼる。最も深刻な被災地は南西部に位置し、サイクロンの上陸地点に近いピロジプール、ポトアカリ、バゲルハット、バルグナの4県である。図1は被災地域の地形とサイクロンの進路を示したものである。いくつもの川が蛇行しながら海に注いでおり、これらの川に沿う土地の標高は、せいぜい2m程度であるということである。 浸水被害を防止するためバングラデシュにはポルダーが形成され、2006年6月現在約1万kmの堤防が建設されていたが、今回、このうち367kmが決壊し、2015kmが部分的な被害を受けた。 その他の関連施設の被害としては、水路へのシルトの堆積、スルースゲート等の破損、護岸の損壊などがある。一般公共施設としては道路や橋梁、学校などの施設が多く被災している。 サイクロン・Sidrは1分間平均最大風速69m/s、最低気圧944hPaを記録したきわめて強大なサイクロンであった。高潮は幸運にも干潮時に発生したにもかかわらず、高いところで4〜5mの堤防を越流しきわめて広い範囲に大きな被害をもたらした。特に高潮が大規模に越流した所では破堤が見られ、背後地で学校や住居が大規模に被災していた。 | |

また、サイクロンの進路に近いところではあちこちに風倒木や住居の屋根の破損が見られた。もし、このサイクロンによる高潮が満潮時に発生していたら被害は格段に拡大していたことは想像に難くない。 被災地の人々は救援物資で落ち着きは取り戻しているようであったが、周辺に高地が無いので4月から始まる次のモンスーンシーズンまでに堤防が復旧されなければ計り知れない恐怖の中での生活を強いられることになる。一刻も早い復旧を望むばかりである。

図 1 |

|

| | |

|

写真1は、Barguna県Patharghataの南西5kmにあるPadma Hatの破堤地点(延長約600m)で北側に残った堤防を望むものである。 堤防の高さは調査時の水面から約4.5mであった。この残った堤防も越流によりところどころ破損している。なお、堤防が残存している部分には方形ブロックによる護岸が施されていたが、高潮によりかなり散乱していた。 | |

写真2は、この破堤地点のほぼ中央部にあった鉄筋コンクリート製のハイスクールの破損状況であり、高潮の外力の大きさを物語っている。

| | | |

| |

|

写真3は、河口から60km上流での高潮による建物の全壊状況である。右手からの高潮をうけて流失している。 | |

写真4は、河口から約30km地点で高潮により回転した住居である。居住スペースが流失している。 |

|

| |

| |

|

| 4.

報 告 |

| |

|

i. 「防災政策プログラム 水災害リスクマネジメントコース」 研修生の自己紹介 |

| |

ミトラ バレル

水災害防止庁・水災害防止局(ネパール)

このプログラムに参加することへの期待は、ひとつふたつの言葉ではとても表現できません。これは、素晴らしい機会ですし、私の専門キャリアの上で、研修により得られる最先端の知識の応用は、最も重要です。 私は、災害管理に関する日本の効果的な役割や、研修参加国への支援について、学習するために来ました。実際に、日本は、防災政策プログラムに関し、本質的で主要な知識や技術を移転してくれています。 研修以外には、私達は、公的接触や、文化交流、野外観察の特別演習に参加しており、これらは、行政能力、社会管理分野の能力および、技術知識や経験を向上させてくれています。これらの日本の支援は、持続可能な開発を通じた恒久平和を達成するために、間違いなく役立つと思います。 日本は、昔から様々なタイプの水関連災害に直面しています。日本人は、この分野での十分な経験を持ち、災害に対抗する技術を発展させました。今や、地球温暖化の影響を反映するためのより多くの努力が始められています。そのため、水関連災害やその緩和技術を学ぶには、日本は、世界で一番いい場所と思います。 | |

ムハンマド マスール

水資源開発機構(バングラディッシュ)

"水災害リスクマネジメントコース"の1年間修士プログラムの参加者となったことは、私にとって、大きな機会です。私は、このコースの第1期の参加者となることに、誇りを感じています。コースのカリキュラムは、うまく進んでいます。GRIPS (政策研究大学院大学)、PWRI (土木研究所)、ICHARM、JICA (国際協力機構)は、カリキュラムをよく運営しています。 私は研修の間、研修生やICHARMの専門家による、親切な協力を得ています。私はまた、日本の生活を楽しんでおり、特につくばでの生活は快適です。 バングラデシュは、日本と同じく災害の多い国です。そのため、バングラデシュからの参加者として、私は、どのように日本が自然災害の脅威に対抗しているか、その知識を必要としています。この修士コースは、災害時に日本の人達が生命や財産の損失を少なくするために、経験や知識、技術を用いて行った、様々な努力を反映したものです。 私は、私が日本で獲得した知識が、私の国にとって、非常に助けになることを、願っています。 |

| | |

ジョウ ジ (周吉)

無錫市水利局(中国)

水災害リスクマネジメントコースで研修する機会を持つことは、私にとって大きな幸運です。私が日本に来る前、無錫市の水利局で2年間働いていました。私の大学での専攻は、環境科学だったので、「助理工程師」としての私の仕事には、より専門的な水関連の知識が必要だと感じていました。私は、ICHARMや土木研究所での研修に、満足を感じており、また、JICA筑波での生活はとても快適です。

ICHARMのカリキュラムスケジュールは、妥当なものであり、毎日多くの収穫を得ていると、私に感じさせてくれます。講師やスタッフの方々は、知識があり、特に私達のような外国の研修生を喜んで助けようとしてくれています。

また、JICAにも感謝します。毎日の通学バスはとても便利です。JICAのスタッフはまた、多くの側面での必要な支援を我々にしてくれます。一言で言えば、日本の人々は親切で、我々を喜んで助けてくれます。 彼らの強い意志や知識は、水資源保全に対して私が貢献することに、より責任感を感じさせてくれます。 | |

三浦博久

水資源機構(日本)

私は、水災害リスクマネジメントコースに参加している、日本人の学生です。これまで、ダムの維持管理の部署で働いてきました。その部署では、技術研究を行う十分な機会を持てませんでした。そのためこの修士コースは、最先端の知識を得るための大きなチャンスです。 また私は、これまで外国人技術者と一緒に働く機会がなかったので、世界中から研修生が参加しているこの修士コースは、私にとって価値のある経験になるでしょう。 コースが始まってから3ヶ月が経ち、既に最新の多くの知識を学習しました。これからも、より学習に勤しめることを楽しみにしたいと思います。 |

| |

尾島亮太

(株)CTIエンジニアリング(日本)

アイチャームでの研修

2007年10月、私は幸運にも、アイチャームで研修を受ける機会を得ました。野外研修や演習を含む、すばらしいプログラムを提供して頂ける講師の先生方やアイチャームのスタッフに、とても感謝しています。 | |

ICHARMでの講義はとても有用かつ実用的であり、これらにより得た知識を、将来の業務に応用していきたいと考えています。 JICA筑波での生活

私は、アジア・中東・アフリカを含む、様々な国や地域からの研修生の友人とともに、JICA筑波の宿泊施設に住んでいます。違った文化やものの考え方を知ることは、非常によい経験になっています。様々な研修生と学ぶことにより、知識だけでなく、すばらしい経験や友人達を、得ることが出来ました。 |

| | |

| ii.

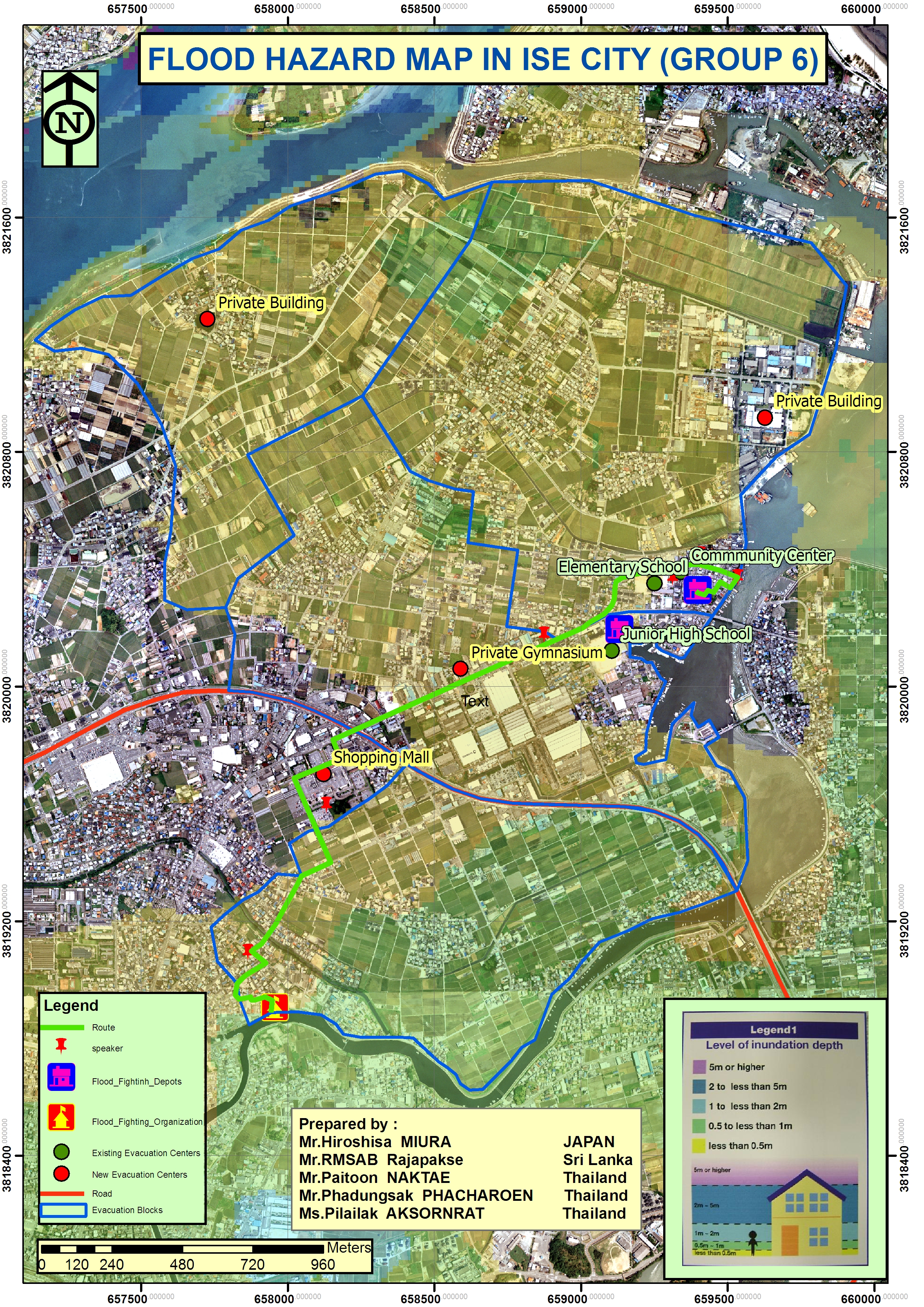

2007年「洪水ハザードマップ作成」研修コースの成果 (10月30日〜11月29日) |

| | | |

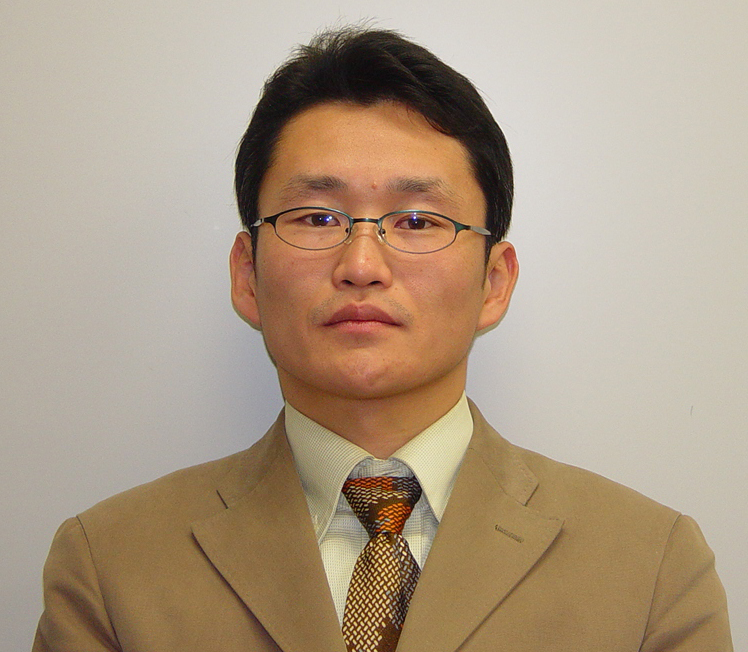

| 2007年10月30日から2007年11月29日にかけて第4回東・東南アジア地域別「洪水ハザードマップ作成」コースをJICAの協力によりICHARMにて実施しました。 本研修は、インドネシア、マレーシア、カンボジア、タイ、フィリピン、ラオス、中国、ベトナム、スリランカの研修生(母国では洪水管理を担当する公的機関で働く技術者(計20名))を対象としており、洪水ハザードマップ作成・普及に関する技術や日本のノウハウを学び、母国において洪水ハザードマップ作成・普及に関わる業務に携わる人材を育成することを目的としています。

研修カリキュラムは主に講義、演習、現地調査、グループディスカッションに分類されており、各カリキュラムの概要は以下のとおりです。 <講義>:日本や世界における洪水の現状や洪水ハザードマップの現状を事例紹介という形で学習しました。また、洪水ハザードマップ作成に必要なデータ取得のための最新技術についても学習しました。さらに、防災教育や総合防災対策などの総合的な分野についても学習しました。

<演習>:洪水ハザードマップ作成に必要な流出解析や氾濫解析、GISの技術を習得するため、タンクモデル、貯留関数法を用いた流出解析演習、ソフトウェアを用いた氾濫解析演習、GIS演習を行いました。

<現地調査>:地方自治体の協力のもと、研修生自身が洪水ハザードマップを持って街を歩き、住民へのインタビューを行うことにより危険箇所の指摘やマップの有効性、住民の意識などを認識する「タウンウォッチング」を行いました。

<グループディスカッション>:タウンウォッチング終了後に各班で調査エリアの問題点の整理や解決策の提案等について議論を行い、対象エリアの防災体制や現状の洪水ハザードマップに対する改善案の提案を行いました。

| |

第4回目となる今回の研修では、前回までの研修の反省点や研修生からの意見を参考に、研修内容の更なる改善を行いました。特に、演習とタウンウォッチングの分量を増やし、内容もより効果的になるように改良を加えました。

研修の最後に各研修生がサンプルデータと現地調査の結果を用いて各自で氾濫シミュレーションを行い、洪水ハザードマップを自分達で作成するなど、この演習により、研修生が帰国後に母国の洪水危険エリアのデータを用いて洪水ハザードマップを作成するための技術を身に付けることが出来ました。 また、研修の最後には、母国においてどのように洪水ハザードマップ作成・普及を進めていくかというアクションプランを国ごとに作成しました。

研修生が作成した洪水ハザードマップ |

| | |

|

| 「洪水ハザードマップ作成」コース

開講式にて

| |

講義の様子 | |

| |

|

| タウンウォッチングの様子 | |

グループ・ディスカッションの様子 | |

| |

|

|

|

| 5.

開催会議の報告 |

| |

| i.

「ICHARM Quick Report on Floods 2007」 開催報告 (11月6日) |

| | | |

ICHARMは、去る11月6日(火)にICHARM棟内1階講堂において「ICHARM Quick Report on Floods 2007」と題するシンポジウムを開催しました。これは、講堂の完成を記念して企画したイベントです。当日は、土研・国総研をはじめ、大学教授や水災害の専門家及び、ICHARMで研修中であった海外からの研修生29名を含め、約60人入る会場は満席の状態でした。 最初に、土木研究所坂本理事長が開会挨拶を行いました。近年地球規模で極端な気象現象が頻発しており、今年も中国南部をはじめイギリス、インド、アフリカなどで多くの洪水災害が発生したことを紹介し、このシンポジウムに対する期待を表明されました。 続いて、ICHARM竹内センター長が、将来予測される気候変化への適応はICHARMが水災害の防止・軽減に向けた諸活動を展開する上で大きなキーワードの一つであることを述べるとともに、今後とも今回のシンポジウムのような情報発信の場を定期的に開催していく予定である旨を紹介しました。 続いて、海外招待講演者2名のうちの一人、中国水利水電科学研究院のDr.

KUANG ShangFu院長の講演が行われました。氏は、「中国における洪水とその対策」と題して、中国における水害損失は1990年代と2000年代を比較すると減少傾向ではあるが、未だにGNPの1.8%を占めていること、洪水による死者は1950年代以降一貫して減少傾向にあるが、単位面積あたりの洪水損失は増加していることなどを紹介しました。 | |

洪水対策として、1998年の長江大洪水以降、中国水利部は、「洪水災害と渇水災害を同時に重要な問題として扱う」・「洪水のコントロールから洪水の管理へ」・「人と洪水との共生を図る」の3つを基本政策とし、三峡ダムや遊水池、堤防の建設などの構造物対策、また「中華人民共和国水法」や関連法の改正、上海における洪水災害リスクマップの作成などの非構造物対策を組み合わせて行っていることを実際の災害事例とともに話されましたが、災害のスケールの大きさに会場からは驚きの声が上がっていました。 二人目は、イギリス ブリストル大学水環境管理研究センターのDr.

Ian Cluckieセンター長です。氏は、「イギリスの洪水関連災害」と題して、2007年にイギリス南部で発生した洪水災害の状況とそれから得られた教訓について報告しました。降雨発生確率が200年に1回の規模を越えた地点もあったことに触れつつ、これが気候変動によるものであるなら、もはや過去のデータの統計処理に基づく計画手法は使えなくなること、及びイギリスにおける地球温暖化による影響としては洪水よりも高潮が大きな問題であることなどを紹介し、今後は気象分野と環境分野の連携が必要であることを力説されました。 続いて、日本における最近の洪水災害発生状況と、近年の豪雨発生頻度の増加傾向を踏まえた今後の対応策について、国土交通省河川局防災課災害対策室の森範行 企画専門官が報告しました。 3名の招待講演者の講演を受け、竹内センター長を司会役としてフロアとのパネルディスカッションが行われ、将来ほぼ確実に発生すると予想される地球の気候変化がもたらす洪水被害への対応戦略等について積極的に意見が交わされ、午前10時から午後5時まで丸1日をかけたシンポジウムは幕を閉じました。 |

| | |

|

| 参加者全員での集合写真 | |

フロアの様子 | |

| |

| ii. 「アジア太平洋水フォーラム」 開催報告 (12月1日〜4日) |

| |

第1回アジア・太平洋水サミット(Asia-Pacific

Water Summit: APWS)は、アジア太平洋諸国の水に係るハイレベルな参加者に集まって頂き、気候変動による水災害への影響等水に関する様々な問題を議論、認識を共有するとともに今後の地域の水に関する活動に反映して頂くことを目的として、12月3日〜4日、大分県別府市で開催されました。 ICHARMは、APWSの主要な3つの議論のテーマの一つである「水関連災害管理」についてそのリード組織の責任を負い、APWSの主要な提言を盛り込んだ「ポリシーブリーフ」作成過程に深く係るとともに以下の活動を行いました。 | |

| | |

|

1. オープンイベント

「総合的水災害防止に関するシンポジウム」 サミット前の12月2日に一般入場が可能なオープンイベントとして、国土交通省河川局との共催で、「総合的水災害防止に関するシンポジウム」を開催しました。当該シンポジウムでは、国際機関、学識界、行政からの各分野からのハイレベルな招集者により、水関連災害について幅広い議論が行われました。

主な論点は懸念される気候変動に関するもので、気候変動への対応において、適応策の実施は排出抑制と同様に重要であることが認識されました。そして、気候変動への対応を含めた水関連災害管理に対して、統合的な取り組みを実現するための順応的な水管理の必要性などについて合意がなされました。 | |

| |

| |

|

| スピーチを行う 国土交通省の谷口技監

| |

提言を説明する

ICHARM竹内センター長 | |

|

|

2. サミットにおける分科会 「水関連災害管理」 12月4日には、サミットプログラムの一環として「水関連災害管理」と題して各国の要人、国際機関や学識者を交え、各国の具体事例や国際機関の立場から災害管理の枠組み、理念等多様な視点で話題が提供されました。 この結果気候変動への対応が緊急の課題であること、ハード、ソフトの適切な組み合わせによる総合的な努力が必要であること等、今後の地域の水関連のポリシーに係る主要なテーマについて共通の合意が得られました。 | |

そして、今回の水サミットのクロージング・セレモニー(閉会式)において、ICHARMの竹内センター長は、この分科会での結論について、報告を行いました。 分科会のプログラム及び講演者の発表資料はこちらをご覧下さい。 また、サミット全体の情報についてはこちらのWEBサイトをご覧ください。 http://www.apwf.org/ |

| | |

|

| 熱心に聞き入る参加者

(サミット) | |

閉会式で分科会報告を行う

ICHARM竹内センター長 | |

| |

| |

|

| 6.

参加会議の報告 |

| |

| i.

「UNESCO-IHEコース」の報告 (10月1日〜5日) |

| | | |

| ICHARMはオランダ・デルフトのUNESCO-IHEとの相互協力を強化しています。最初の活動として、2006年から研修コースの講師の形で専門家を交換しています。 今年も、国際普及チームのオスティ専門研究員が日本の洪水ハザードマップについて講義するため、10月1日〜5日に行われたUNESCO-IHEの夏季コース"統合的水マネジメントにおける気候変動"に参加しました。 このコースでは講義を行い、さらに学生を小グループに分けて異なったシナリオのもとでの水供給と需要の問題に取り組みました。これは"the

republic of Climate Land"と呼ばれるゲーム形式で行われました。20人の学生のうちほとんどは、現在はUNESCO-IHEの修士コースで学んでいます。 | |

UNESCO-IHEの玄関にて

コース参加者と講師たち

|

|

| |

ii.

「アジア太平洋地域の水問題に関する情報ハブ会議」への参加報告

(10月29日〜30日) |

| | | |

| 10月29,30日の2日間にわたって、シンガポール公共施設局(Singapore

Public Utility Board)の会議室において、アジア太平洋地域における水管理関連の知識や経験を共有するための体制づくりに関する会合が開かれ、14機関から26名が参加しました。 日本からはICHARM(寺川グループ長とアディカリ専門研究員)及びアジア流域管理機関ネットワーク(NARBO)事務局が参加しました。 | |

会議は、12月3,4日に別府市で開催されるアジア太平洋水サミットの準備会合として開催されたもので、アジア開発銀行水資源専門家のワウター・アリエンス氏とユネスコIHE教授のジャン・ルイエンディック氏の両名による司会進行のもとで、各参加機関がそれぞれの活動の紹介と関連機関との連携方針についてプレゼンテーション及び意見交換を行いました。 2日間の会議をふまえ、ICHARMは水関連災害管理の分野のハブ機関候補となる旨、コンセンサスが得られました。 |

| |

| |

|

| 会議の様子 | |

会議参加者の集合写真 | |

| |

iii. 「人工衛星による高分解能降水分布データ評価に関するワークショップ」の報告

(12月3日〜5日) |

| | | |

| 2007年の12月3日から5日にかけて、スイスのジュネーブにある世界気象機構(WMO)本部において、The

Program to Evaluate High Resolution Precipitation Products(PEHRPP)の主催で「人工衛星による高分解能降水分布データ評価に関するワークショップ」が開催されました。 このワークショップには、二つの主要な目的があり、そのうちの一つは、The

International Precipitation Working Group (IPWG)、Integrated Global Water Cycle

Observations (IGWCO)への提言を出すことです。 二つ目の目的は、全球降水観測計画(Global Precipitation

Measurement: GPM)を含めた降水に関する国際的活動、大気、水文および気象モデル開発者および現業の気象業務に対してPEHRPPがどのように連携をとり、支援できるかを議論することです。 ICHARMから水文チームのハプアラッチ・プラサンタ研究員がこのワークショップに参加し、「準リアルタイム洪水予測のための、衛星観測降水データの適用性」と題して発表しました。 | |

発表では、大阪府立大学の岡本謙一教授が中心となって開発した最新の高解像度降水プロダクトであるGlobal Satellite

Mapping of Precipitation(GSMaP)とNOAAおよびNASAがそれぞれ開発してきた降水プロダクトの精度について、ICHARMと宇宙航空研究開発機構(JAXA)が共同で研究してきた成果を示しました。 GSMaPデータが公開されたのは2007年11月であったため、日本以外の科学者がGSMaPの特性について知る初めての機会でした。発表では、吉野川流域の流出モデルに対して衛星雨量プロダクトを適用した結果および誤差特性についても示しました。

ワークショップの参加者達。 | |

|

|

| 7. ICHARMへの来訪者 |

| |

| i. UNESCOからの来賓 (12月7日) |

| | | |

| | |

|

| 12月7日に、ICHARMを訪問された、

UNESCO水科学部長ソロシナジー氏、

園田氏、UN/ISDRの小野氏らとともに | |

ICHARM講堂において、

水文予測について講義する

ソロシナジー部長 |

|

| |

| |

| 8. 今後の予定 |

| |

| i. 1月30日(水)〜2月1日(金)、洪水ハザードマップ支援セミナー (開催地・中国) |

| |

|

第2回「東・東南アジア地域別洪水ハザードマップセミナー」が1月30日から2月1日にかけて中国の広州で開催されます。 本セミナーは、国際協力機構(JICA)の支援により、ICHARMと国家治水旱魃救援本部(中国)、中国水利水電科学研究院(中国)の共同開催であり、洪水ハザー../../index_j.htmlC員を対象に情報共有や問題解決のための議論が行われます。 |

| |

| |

|

お知らせ

このニュースレターは、ウェブ上で公開いたしております。 メーリングリストへ登録希望の方・もしくは今後の配信を希望されない方は、下記アドレスまでご一報下さい。

また、ご意見・ご要望も随時受け付けておりますので、下記アドレスまでお送りくださると幸いです。

編集・発行:(独)土木研究所 水災害・リスクマネジメント国際センター(ICHARM)

〒305-8516 茨城県つくば市南原1−6

Tel : 029-879-6809 Fax : 029-879-6709

Eメール: icharm@pwri.go.jp ホームページ:

http://www.icharm.pwri.go.jp/ |