研究の紹介

遺伝子と土木

“遺伝子”。一般紙に属する新聞や雑誌の中にこの話題をみつけることは、おそらく“土木”に関する話題をみつけるよりもはるかに易しいのではないかと思われるくらい、我々にとって身近な技術となってきました。医学や薬学、生物学の分野で飛躍的に発展してきた遺伝子にまつわる技術は、土木分野にも活躍の場を開きつつあります。

ご存知の通り、生物とよばれるもののほとんど全てには遺伝子が組み込まれています。この遺伝子は種ごとに異なるだけでなく、個体毎にもその違いがみられることが多々あります。一方で、互いに交流を持つ同一集団内には共通する遺伝子もあります。これらの情報を組み合わせることにより、“集団間に違いがあるか”や“他地域ものが入り込んでいる集団”を検出することができる、このような情報が土木分野でも役に立つのです。

河川に目を向けてみましょう。河川内には様々な目的で堰や落差高、ダムなどの構造物が設置されています。魚が自由に行き来できないとき、我々は“魚道(ぎょどう)”を設置します(写真-1)。しかし、魚道があったとしても、魚が“魚道の入り口をみつけることができなかったり”、“魚道をうまくのぼることができなかったり”、時には“魚道をのぼる気になれなかったり”といろいろな原因でそこに生息する魚たちが影響を受けていることがあるのです。もし、ある河川の広い範に生息する魚が堰などによって自由に行き来することができない状況が長く続いていれば、集団間に“遺伝情報の違い”をみつけることもできるのです。

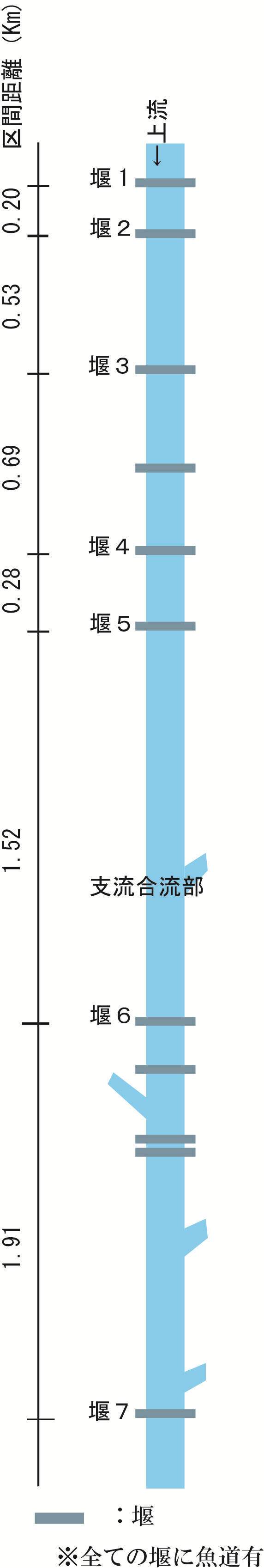

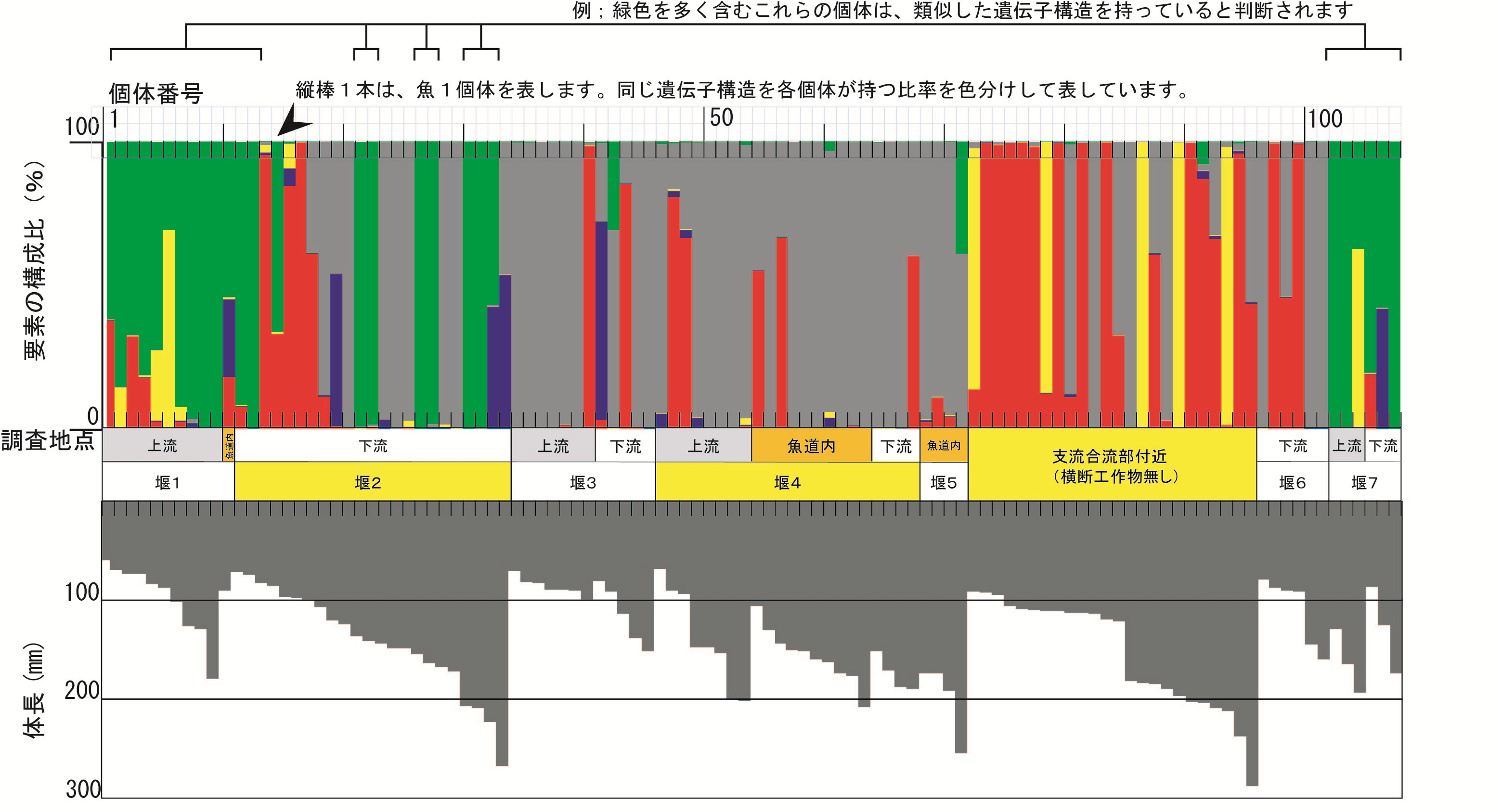

実際の河川に生息するイワナの遺伝情報を調べてみた例を紹介します。調査したのは、11基の堰が設置されている6Kmの区間で、全ての堰には魚道が設置されています(図-2)。このうち、7つの堰(堰1~7)の上下流と支流の合流部で捕まえたイワナのヒレの一部を実験室に持ち帰り、DNAを取り出した後、AFLPR解析という分析方法で得られたデータをさらに分析し、イワナの個体同士の遺伝的な類似性を色分けして表したものが図-3です。この図から、堰5などいくつかの堰の上下流で遺伝子の状況が変わっているのがわかります。これらの堰もしくはその周辺の何らかの影響で、魚が自由に行き来していない状況が推定されました。

このように、遺伝子を使うことによって、魚同士のつながりの情報を得ることができます。これまでの調査方法で得られる情報、例えばそこにどのくらいの年齢の魚がいるかなどと組み合わせることにより、生物がどのように空間を利用しているのかを、より具体的に推定することができるようになり、河川環境の効果的な保全策に結びつけることができます。

(問い合わせ先:河川生態チーム)

コンクリート構造物の施工品質管理および耐久性の検査に関する研究

~コンクリートの品質に影響を及ぼす養生条件~

施工時に発生したひび割れ

(収縮ひび割れ

凍結融解試験装置

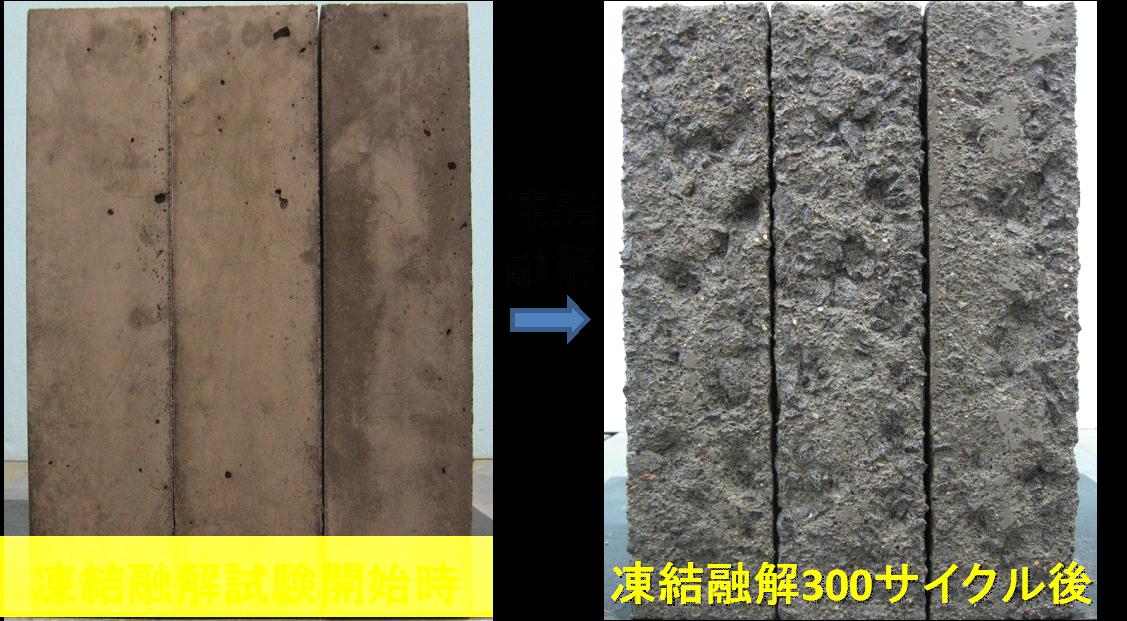

凍結融解試験により表面はく離した

コンクリート供試体

(高炉セメントB種(W/C=50%):養生5℃、湿潤5日)

各養生条件におけるコンクリートの

凍結融解試験結果

土木工事では様々なコンクリート構造物が造られていますが、こうした構造物が所定の規格・品質を満足しているかどうかを確認するために完成時に検査が行われます。検査では、主に構造物の寸法や外観の確認(表面の仕上りやひび割れの有無等)に加えて圧縮強度の確認等が行われます。しかし、これらの検査では、外部からの水分の侵入等により、寒冷地において起こるコンクリート内の水分が凍ったり融けたりする凍結融解で、水分の体積が変化するため、ひび割れなどの劣化を引き起こす現象に対する抵抗性(劣化を抑制する性能)や、コンクリート内部の鉄筋を錆びさせる塩分の侵入に対する抵抗性を直接的に評価することができません。このため、現在の完成検査では、コンクリートの耐久性について十分な検証ができていません。したがって、これらの品質を直接的に評価する検査技術の確立が求められています。

本研究は、出来上がったコンクリートの品質評価システムの構築を目標に、基礎材料チーム(つくば)と耐寒材料チーム(寒地)が分担して研究を実施しています。今回、これらの研究のうち耐寒材料チームが担当している「養生条件の違いがコンクリートの凍結融解抵抗性へ及ぼす影響」について紹介します。

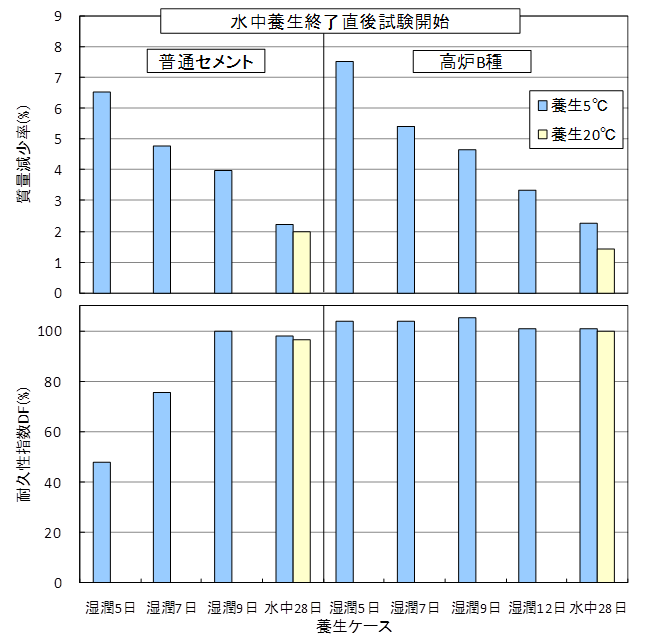

具体的には、固まるまでの温度、湿度等の条件(差異)を変えて製造したコンクリートを一定間隔の凍結融解を繰り返す試験により、その劣化程度を動弾性係数(振動波を用いて物体の性状を表したもの。緻密で固い物ほど高い値となる。)や、はく離に伴う質量減少を測定することにより、耐久性指数や質量減少率として評価するものです。耐久性指数は健全なコンクリートほど高い値となります。凍結融解を繰り返すとコンクリートは表面がはく離して質量が減少し、耐久性指数も減少します。本研究では低温時の施工を想定し、一般的に多く利用されているセメントとして「普通ポルトランドセメント」と「高炉セメント」を用いて、養生条件を5℃の低温と20℃の標準で設定し、かつ養生日数の違うコンクリート供試体を作製して試験を行いました。高炉セメントとは、普通ポルトランドセメントの一部を高炉スラグ(製鉄所において鉄を精錬する際に鉄鉱石から発生する副産物)に置き換えたセメントで、長期的な強度や耐久性が向上する性質があります。これらのコンクリートに対し、凍結融解試験を行い、耐久性指数等を評価しました。試験の結果から、この異なるセメントを使用した2種類のコンクリートは、両者とも養生日数が多ければ、質量減少率が小さくなることが分かりました。また、耐久性指数は普通ポルトランドセメントの場合は養生日数の増加に伴い上昇するのに対し、高炉セメントは養生日数に関わらず高い値を示しました。なお、養生20℃と5℃の耐久性指数や質量減少率の比較を水中養生で行いましたが、各試験値において温度差による大きな差はみられませんでした。以上より、コンクリートの耐久性は養生期間と密接に関係し、かつセメントの種類によっても異なることが分かりました。今後はコンクリートの非破壊試験装置等を用いて出来上がりコンクリートの品質評価のシステム化を目指すとともに、今回得られた結果を生かして、様々な条件に対応した適切な施工方法の確立に向けて研究を行っていく予定です。

(問い合わせ先:寒地土木研究所 耐寒材料チーム)

建設機械の排出ガスを実際に稼働している状態で計測

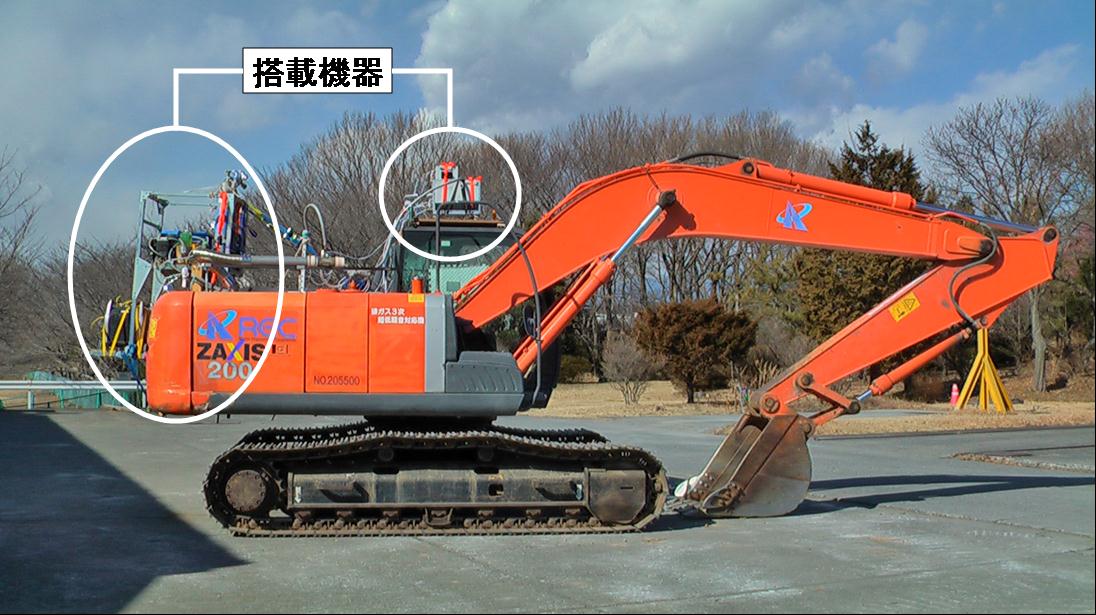

油圧ショベルに計測機器を搭載した状態

排出ガス測定装置を運転席の上部に搭載したとこ

実際に掘削中の排出ガスを測定している状況

建設機械の排出ガス対策として、平成18年から排出ガス規制が開始されています。規制では、決められた試験方法で計測した場合の排出ガス中の窒素酸化物(NOx)、炭化水素(HC)、一酸化炭素(CO)、粒子状物質(PM)、黒煙について、基準値を超えないように義務づけられています。そして、建設機械のユーザは、排出ガス基準に適合したことを示す表示(シール)のある建設機械を使用することになっています。

この排出ガス試験方法は、専用の試験設備において、エンジンを8つのパターンの回転数と負荷で定常運転した時の排出ガス値を計測し、平均を取るような計算を行います。その際、回転数や負荷等に関する係数は、どの様な機種の建設機械に搭載されるエンジンであっても、同一の方法で実施されます。しかしながら、建設機械が実際の現場で使用される時には、エンジンの回転数や負荷は状況に応じて変動するとともに、建設機械の種類によっても異なっています。そのため、基準に合格している建設機械であっても実際の工事現場でどのくらいの排出ガスが排出されているかについては、よくわかっていません。また、排出ガス削減性能は、使用に伴い劣化する可能性がありますが、その劣化の程度を調査するために、建設機械からエンジンを取り外し、規制と同一の方法で試験をすることは、コスト的な負担が大きいと言われています。

そのため、土木研究所では車載型排出ガス計測装置を使用した、低コストで、現場での計測が可能な排出ガスの計測・評価方法を研究しています。計測に当たっては、実際の稼働中は建設機械が動きまわることから、計測装置類を全て建設機械に搭載すると同時に、搭載することによって本来の動作(掘削や旋回、走行等)が制限されないようにする必要があります。また、評価に当たっては、現場毎の負荷の違いや、運転員による操作技術の違いによる排出ガス値のばらつきを考慮する必要があります。

現在、このような課題に対応するため、平成22年度から平成24年度の計画で、建設機械の代表機種である油圧ショベルの排出ガスデータの収集を行っており、これらの解析結果により、実際の工事現場における建設機械からの排出ガス量の評価や、排出ガス削減性能の劣化の評価が可能となります。また、最近では燃料にバイオディーゼルを使用する事例が見られるようになりましたが、そうした場合における排出ガス評価も可能となります。

(問い合わせ先:先端技術チーム)