研究の紹介

魚たちが遡上しやすい魚道をめざして

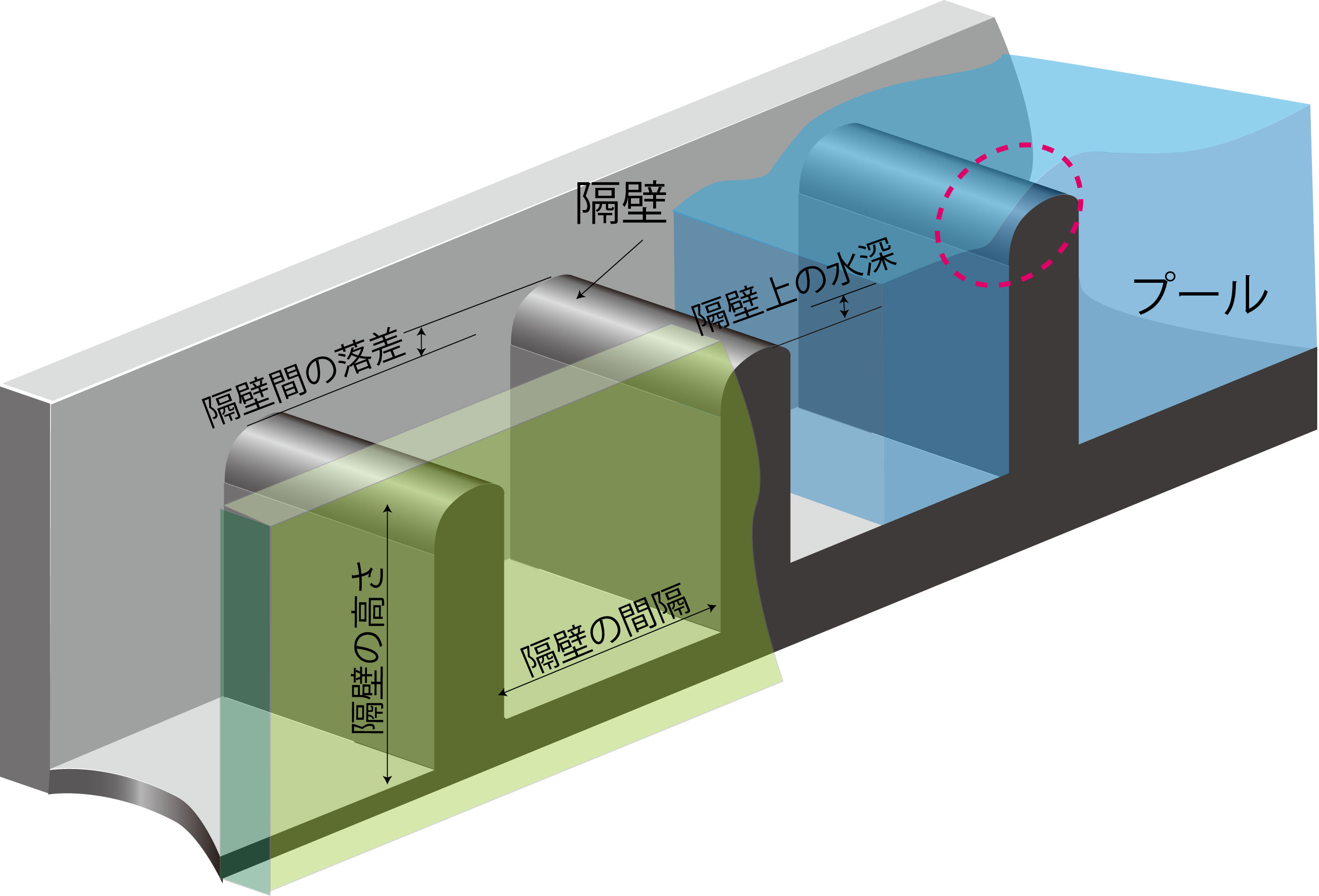

河川には大きさや泳ぎ方の異なる様々な魚が生息しており、それぞれの魚がその一生の中で河川の上下流や周辺の水田地域や池などの間を移動しながら暮らしています。しかしながら、人間活動を支えるために造られた河川内の工作物の中には、こうした魚の移動を妨げるものもあります。こうした工作物を対象に、上下流を魚が行き来できるように、魚道(ぎょどう)が設置されてきました(写真-1)。日本で最も多く設置されている階段式魚道は、複数の隔壁とプールを繰り返し、落差を小分けにする魚道形式で(図-1)、その歴史は明治時代までさかのぼります。一見単純な構造にみえますが、隔壁の高さや間隔、隔壁間の落差や隔壁上の水深などによって魚ののぼりやすさが変化します。例えば、階段式魚道では、隔壁間の落差が大きいほど隔壁の頂部から下流側のプールに水が流れ込む部分(図-1中赤破線部分)の流れが速くなることから、泳ぐ力の小さい魚が登れるように、隔壁間の落差は小さくなるよう改善されてきました。一方で、同じ落差でもちょっとした工夫でもっと魚がのぼりやすくなることが、土木研究所の研究で明らかになりました。

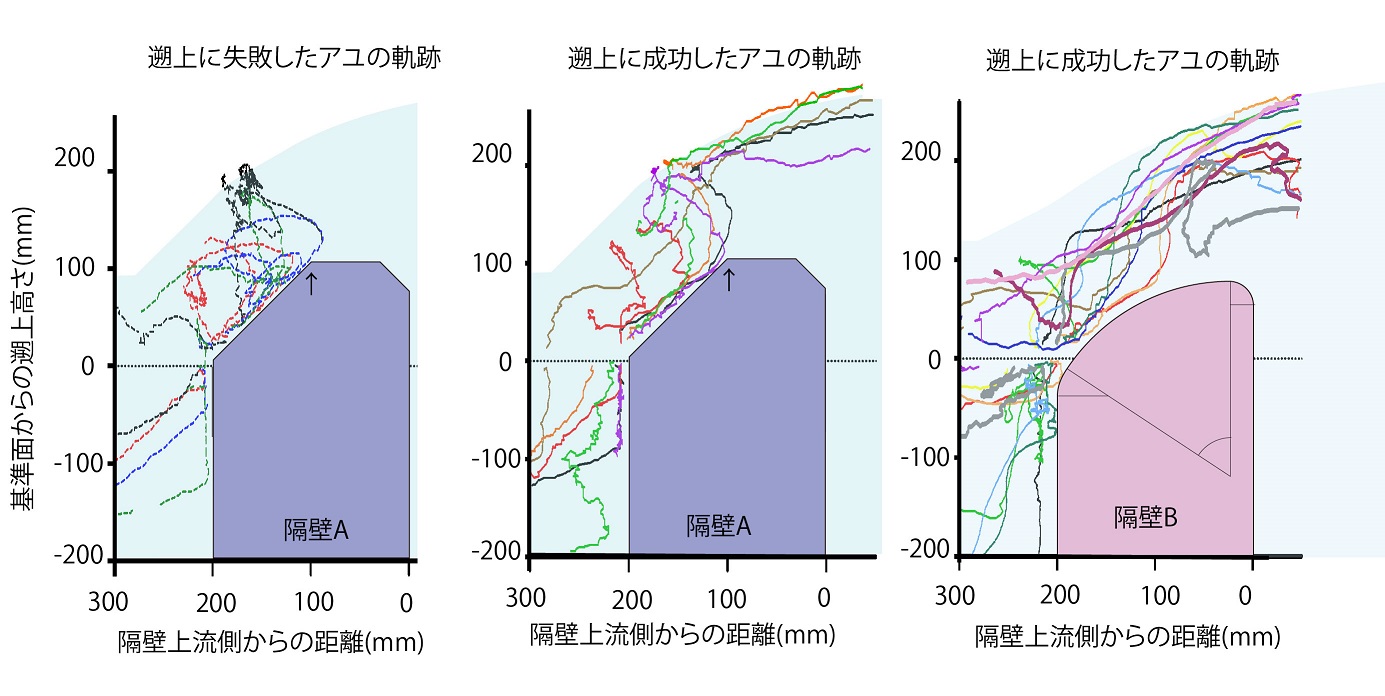

写真-2は、隔壁間の落差15cmの隔壁をアユが通過する様子を高速ビデオカメラで撮影したものです(隔壁上の水深:20cm)。わずか0.5秒の間の出来事ですが、それほど簡単に遡上できているわけではないことがわかります。同じ条件における隔壁を通過するアユの軌跡を重ねてみると、遡上の成功・不成功に関わらず、ほとんどのアユが同じ箇所で一時的に下流に流されていることがわかりました(図-2左・中)。移動速度などの解析の結果、隔壁の傾きが急に変化する点(図中↑の箇所)では、進行方向に対する流れの向きが急に変化し、これが原因でバランスを崩すと考えられました。一方、隔壁の傾きが連続的に変化する隔壁Bでは、バランスを崩すアユは少なく(図-2 右)、隔壁の通過時間も隔壁Aの1/2以下(平均値)になりました。さらに、流れの急変部はアユだけでなく、カジカなどの底生魚の遡上にも影響していることもわかってきました。

ここでは、隔壁上の通過しやすさに着眼しましたが、隔壁へのアプローチのしやすさでは、異なる視点での配慮が必要です。他の形の魚道も対象に、土木研究所ではより魚がのぼりやすい魚道のために、様々な検討を行っていきます。

(問い合わせ先:河川生態チーム)

泥炭農地における長期沈下の機構解明

土木研究所寒地土木研究所資源保全チームでは、泥炭農地の長期沈下の機構解明と抑制技術に関する研究を行っています。

泥炭とは、主に沼地などで植物遺骸が十分に分解されずに堆積して形成される土のようなもので、肉眼でも容易に識別できるような植物繊維が含まれています。スポンジのようにフカフカで、水をたっぷりと含み、人の重みで地面がブヨブヨゆれて、ときには腰までぬかるんだりします。このような泥炭地は一般的には平坦であり、河川の中下流域にあるため水利の便も得やすく、農地として利用されることが多くなります。

泥炭を農地として利用する場合は、まず排水から始められますが、農地利用が始まると徐々に地盤が沈下していきます。地盤沈下が進行すると相対的に地下水位が上昇して過湿障害による農業生産性の低下を招き、その対策として排水路の再度の掘削による地下水位の低下あるいは置土が必要となり、継続的な経済的負担がかかることになります。

過去に泥炭地を農地として造成したところで地表面の標高を測定した結果では、1961年の造成直後からその沈下が発生し、現在もなお沈下が継続的に進行していて累積の沈下量は平均で1.5mを超えていることが分かりました。この農地のボーリグ柱状図を造成当初と現状で比較すると、上部1mほどの間隙比が下部の泥炭に比べて小さくなっており、明らかに圧密されている形跡が確認されました。

これらの観察から、沈下のメカニズムとして①泥炭地に設けられた排水により地下水が低下→ ②重力水脱水(地下水より高くなった土の自然脱水)による沈下→ ③不飽和土(重力水脱水した土)の圧縮→ ④飽和土(地下水より下の土)の圧密沈下というシナリオを想定しています。

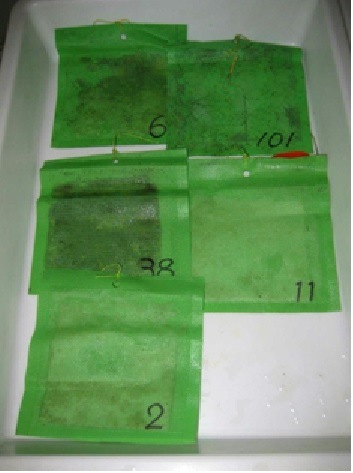

また、今まで水中に没していたものが地下水の低下によって空気にさらされることにより、植物繊維の分解が促進されることを要因とする沈下も生ずるのではないかと考え、分解による沈下量を試算することとしました。分解による沈下を試算するため、有機物を詰めた試験用の袋を泥炭に埋設し、その減量を計測することにより分解速度を推定しています。これによる沈下量の計算値は年間で1.8mm程度となり、全体の沈下量の中では大きなウェイトを占めてはいないと推定しています。

資源保全チームでは、優良な農地を維持し、持続的な食料生産・農業経営を可能とするため、長期にわたる観測データや実験を基に、暗渠排水施工による泥炭沈下への影響や非耕作期間に地下水位を上昇させることによる沈下抑制効果の検証を進めるなど、泥炭農地の沈下を抑制する技術開発を行っているところです。

(問い合わせ先:寒地土木研究所 資源保全チーム)

沿岸構造物における藻場創出機能に関する評価手法を現地検証~ストックマネジメント手法を活用した環境共生型構造物の機能診断手法を提案~

港湾・漁港等沿岸構造物の周辺海域は、水産生物の生息場・産卵場・幼稚仔の保護育成場として貴重な領域であり、生物環境の視点から構造上の工夫により、水質浄化、藻場造成、産卵場や幼稚仔の保護育成といった環境共生機能の強化が期待できます。北海道では20年以上前から防波堤や護岸等へ藻場創出機能を付加(藻場造成)した環境共生型沿岸構造物を整備しています。

一方で、これまで整備されてきた施設において藻場創出機能が低下し、環境共生機能が十分に発現されない状況も見られるようになってきています。その原因として、温暖化や栄養塩減少等の海藻の生育環境の変化、ウニ等植食性動物による食圧の増大といった磯焼け現象などが挙げられますが、現場の施設においては系統立てて究明されていないのが実態でした。

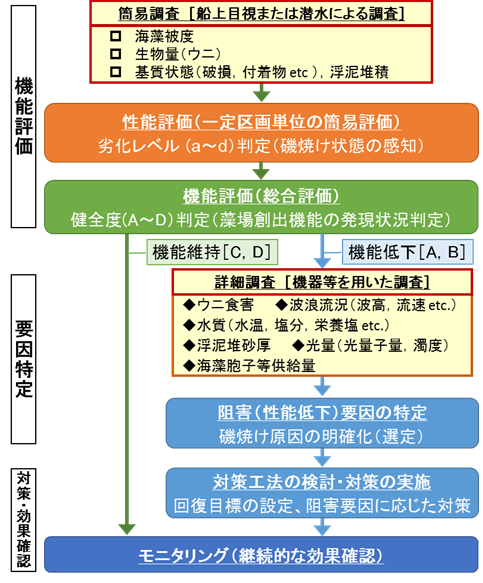

本来であれば、整備当初に期待していた藻場創出機能が発現されているかどうかという海藻生育環境としての適性度を評価(機能診断)して、機能の維持に対する阻害要因を特定した上でその対策(機能回復)を施す、といった機能保全対策(ストックマネジメント)的アプローチが必要です。しかしながら、コンクリートのひび割れや鋼材の腐食といった構造物の物理的・科学的な観点からの機能診断手法が数多く提示されているにもかかわらず、海藻等生物的な面からの系統的評価手法が確立されていないため、環境共生型構造物の機能保全が進んでいないのが実態です。

寒地土木研究所では、現地実証試験における効果検証を行い、環境変動に伴う環境共生型沿岸構造物の維持管理手法や機能評価手法を検討してきました。これまでの研究から、藻場創出機能を評価するにあたって、磯焼け状態の把握(感知)が不可欠であり、「海藻の繁茂状況」や「食害生物による食圧(食害)」の程度により概略評価が可能であることがわかりました。そこで、磯焼けへの影響度の観点から評価項目を抽出し、「海藻の被度」、「ウニの分布密度」などに関する劣化指標を用いた藻場創出機能評価のための診断手法を提案しました。そして、実構造物を対象に現地検証を行って診断手法の妥当性を確認しました。今後は、さらなる実証を進め、項目や指標の見直し等の改善・精度向上を図ることで、より汎用性を高める予定です。

(問い合わせ先:寒地土木研究所 水産土木チーム)