研究の紹介

建設機械が各種の動作で排出する温室効果ガスおよび窒素酸化物の測定

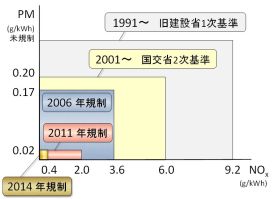

図-1 建設機械の排出ガス規制の推移例

写真-1 測定装置

建設機械の粒子状物質PMおよび窒素酸化物NOxは、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(通称「オフロード法」)の強化により、大幅に削減されました(図-1)。今後、2014年規制の経過措置期間の終了とともに、後処理装置のディーゼル微粒子捕集フィルターDPF、および尿素選択的還元装置(尿素SCR)によりPMおよびNOxの対策を講じた建設機械の市場投入が見込まれていますが、尿素SCRによる後処理では、温室効果ガスの亜酸化窒素N2Oが発生する可能性があります。

また、オフロード法の規制値は、エンジン単体の室内試験で定められていますが、自動車の排出ガスについては、路上走行試験での規制が欧州での導入されたことを踏まえ、国内でも検討することとされおり (2012中央環境審議会報告)、今後、建設機械についても同様な対応が求められる可能性もあります。

このように建設機械の排出ガスに関しては、技術・規制等の情勢が大きく変化しており、すみやかかつ的確に対応するためには、実作業での測定方法・評価方法に着手し、建設機械由来の温室効果ガスおよびNOx等の全体像を最新の知見で明らかにする必要性が高まっています。

そこで、土木研究所では建設機械の実作業での排出ガスの測定方法を開発しています(写真-1)。平成27年度の調査では、DPF搭載、尿素SCR非搭載の20トン級の油圧ショベルを試験機として、二酸化炭素CO2、一酸化炭素CO、メタンCH4、亜酸化窒素N2O、およびNOx等について、掘削・積込、ならし、走行、および待機の動作別に測定し、NOx等の排気ガスは原動機単体での規制値を下回っていたこと、CO2、CO、およびNOxは原動機の負荷の大きい掘削・積み込みで発生量が大きく、N2OおよびCH4は負荷が小さい待機時の排出が大きいこと、ならびにN2OおよびCH4の排出による温室効果はCO2の排出による温室効果の1%以下であること等を確認しました。

今後は、尿素SCRを搭載した建設機械で測定を行う予定です。

(問い合わせ先 : 先端技術チーム)

水の濁りは川底の藻とアユにどのような影響を及ぼすのでしょうか

写真-1 実験河川の様子

写真-2 玉石を設置した実験区の様子

中央にある垂直の構造物が木製仕切り板。

手前の仕切り板の右側に設置してある玉石が見える。

写真-3 アユが摂食した玉石(右)と摂食しない玉石(左)

自由に自分が餌を取る場所を選択できる構造になっている。

細粒土砂の堆積量が少ない玉石を選んで

摂食することが確かめられたが(詳細は本文参照)、

アユが藻を食むことにより

石がピカピカになることが興味深い。

自然共生研究センターでは、川に生息する様々な生物の生息環境を把握し、この結果を川の管理に活かす方法を研究しています。

例えば、水の中に生息する生物は、川底の石の大きさ、水際の植物、瀬や淵といった川底の地形、餌の質や量の影響を受けますので、これらの要素を川の中でどのように保全するかを考え、実際の川の工事の中で実践して行かなければなりません。

水の中に生息する代表的な生物である「アユ」は、これらの要素の中で餌の重要性が話題になります。アユは川底の石に付着する藻(付着藻類)を食べますが、川の水が濁り付着藻類の上に泥やシルトが堆積すると、アユは付着藻類を食べなくなると言われています。ここでは、泥やシルトのような細かい土砂(細粒土砂)が付着藻類に堆積すると、アユがどの程度付着藻類を摂食しなくなるかを実験的に明らかにしてみました。

実験は自然共生研究センター内にある実験河川を用いました。実験河川の河床に細粒土砂の堆積量、付着藻類の現存量等が異なる玉石(直径15cm程度)を幾つかの実験区間に設置し、アユの摂食を観察しました(写真-1、写真-2)。アユの摂食は、細粒土砂が多く堆積し付着藻類量の少ない玉石よりも、細粒土砂の堆積が少なく付着藻類量の多い玉石でより多く確認されました(写真-3)。

また、細粒土砂が堆積した付着藻類量の小さい玉石を設置した実験区間では、仕切りのために設置した木製板表面に生育し付着藻類を多く摂食する傾向がみられました。これは、木製板は細粒土砂が堆積しにくく、良質な付着藻類が生育していたためと推察されました。

このように、アユは付着藻類の質や量、すなわち、細粒土砂の堆積の多少、現存量に応じて餌を選択する傾向が理解できました。アユの餌となる付着藻類の質や量を良好な状態に保つためには、水の濁りが少ないことだけでなく、十分な流れの速さ、深さが確保されていること、栄養塩や水温が適正に保たれていること等も必要になります。

今後、これらの成果を川の管理に活かす方策を併せて考えながら、豊かな水環境が育まれるように努めて行きたいと考えています。

(問い合わせ先 : 自然共生研究センター)

汽水域の生物生息環境を保全するために

写真-1 天塩川の様子

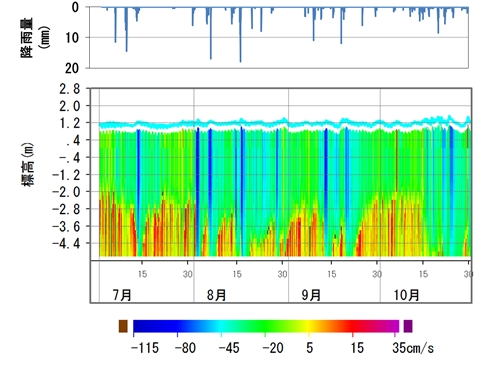

図-1 流速分布の変化

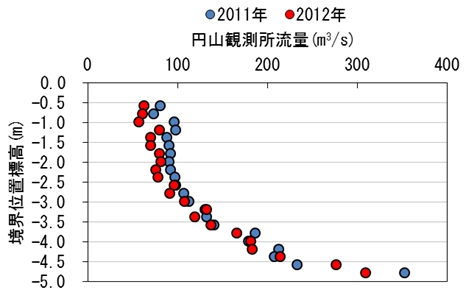

図-2 境界面の高さと河川流量の関係

・汽水域の特殊性

汽水域とは川の水と海の水が混ざるところです。汽水域では川と海の特徴が両方あったり、どちらもあてはまらなかったりと複雑な環境となっています。その特殊な環境のため、汽水にしか生息しない生物もたくさんいます。代表的な生物としてヤマトシジミ(シジミ貝)がいますが、その資源量は年々減少しています。シジミが増えるためには、適度な塩分が必要と言われていますが、不明な点が多いため観測を行いました。

・天塩川の流れ

写真-1は大型のシジミが特産でもある、北海道の天塩川とパンケ沼の様子です。天塩川のシジミ資源を保全しながら治水安全度を確保するための研究を行っています。

図-1は天塩川の河口から7km上流地点における水中の流速分布を連続観測した結果です。緑~青色が下流に向かう流れ、黄色~赤色が上流に向かう遡上する流れを表しています。天塩川では川水と海水が上下二層になって逆向きに流れていることがわかりました。また降雨(図-1上図)に対応して、流下する流速が鉛直方向均一に増加(図中青色部)して、海水が押し出されていることがわかりました。

この結果より、川水と海水の境界面の高さは図-2に示すように、川水の量によって推定できる手法を開発しました。

・塩淡境界の推定

この手法により、常時観測が難しい境界面の高さを容易に推定できます。さらに、河川流量がわかっていれば、過去の状況並びに将来の予測も可能となりました。また境界標高を連続して推定することで、ある高さにおいて、どのくらい海水と接触するかの頻度を求めることも可能です。これらから河川流量が増加して、境界面が低下し、塩水接触範囲が減少することでシジミに適した環境が減少していると考えられます。

・今後に向けて

実際に天塩川におけるシジミの漁獲量は河川流量が増加すると減少する傾向が見られます。河川流量の増加は河川に入る水の量、つまり雨の量に左右されます。今後増加するであろう雨量に対応して、治水安全度を確保しつつ、どう生息環境を保全するかが課題です。

(問い合わせ先 : 寒地土木研究所 水環境保全チーム)

初代十勝大橋コンクリートの200年耐久性試験

写真-1 初代十勝大橋

写真-2 コンクリート桁の暴露試験状況

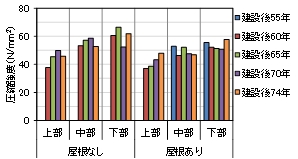

図-1 コンクリートの圧縮強度

1.初代十勝大橋の概要

初代十勝大橋(写真-1)は、昭和8年に当時の北海道庁帯広治水事務所によって計画がなされ、当時北海道庁技師であった横道英雄博士によって設計されました。橋長は390m、幅員18mのRCゲルバー桁橋で、昭和16年(1941年)に供用が開始されています。建設当時のRC桁橋としては、我が国最大の支間を持つだけではなく、橋面積では世界第1位、また、コンクリートの許容圧縮応力度は、当時としては最高の6.0~6.5MPaでした。

その後、道路橋としての機能は健全性を保持していましたが、(昭和55年に改定された十勝川水系工事実施基本計画に基づく計画変更により)治水安全上架替が必要となり、平成8年(1996年)に解体されています。

2.初代十勝大橋の長期耐久性試験計画

初代十勝大橋は、冬期にはマイナス20℃以下となることも多い苛酷な環境下において、50年以上もの長期に亘って健全性を保持しており、当時のコンクリート材料としては貴重な存在でした。さらに、長期材齢でのコンクリートの強度および耐久性に関する研究は世界的にも少ないことから、コンクリート主桁の一部を保存し、施工時から200年(2141年まで)に亘る耐久性等の試験調査を行うことが計画されました。

現在は、寒地土木研究所の美々暴露実験場(苫小牧市字美沢)に、第7径間部の5つある主桁のうち、両外桁を除く3つの中桁が暴露され、試験調査が行われています(写真-2)。半分に屋根を設け、水掛かりの有無による影響も調べています。

3.暴露試験開始後の調査結果

解体時(平成8年~9年)に行われた一次調査(建設後55年)以降、現在までに物理試験4回、物理化学試験2回が行われています。圧縮強度は、暴露後、測定箇所において、ばらつきはあるものの、屋根なしの水掛かりのある部分を中心に増加傾向があります(図-1)。また、セメント硬化体中に未水和セメントや火山灰が確認されており、これらが長期的な強度の増加に寄与していると推察されます。中性化深さは平均15㎜程度であり、一次調査以降はほとんど進行していません。

4.おわりに

本調査は今後も継続し、より精度の高い耐久性の予測評価手法を確立していきたいと思います。

(問い合わせ先 : 寒地土木研究所 耐寒材料チーム)