研究の紹介

土との戦い ―擁壁の歴史―

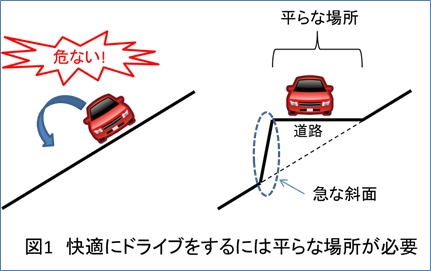

統計によれば、日本の国土のおよそ60%は山地とされています。傾斜が3度未満の平らな土地はわずか12%しかありません。

人々が快適な生活をするためにはどうしても平らな場所が必要です。そのため、平らな土地を作り出す技術はとても重要です。それは道路のような社会基盤施設においても同様です。

斜面に平らな場所を作ろうとすれば、その前後には必ず急な斜面が必要になります。土は細かい粒子の集まったばらばらなものですが、ある程度の勾配までは土の粒子のかみ合わせによって崩れることがありませんが、ある程度以上勾配が急になると崩れてしまいます。

そこで、崩れそうになる土を支えるために作られる構造物が「擁壁」です。

「擁」は抱きかかえる、支える、という意味があることから、土を抱え、支える壁、という意味です。

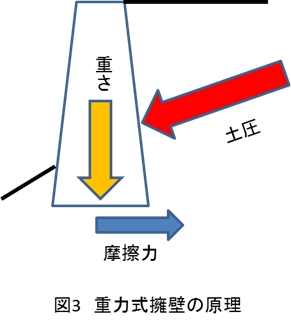

土が崩れようとする力を「土圧」と呼びます。土圧は擁壁を横方向へ、ずらそうとします。擁壁はこの土圧に抵抗しなければなりません。

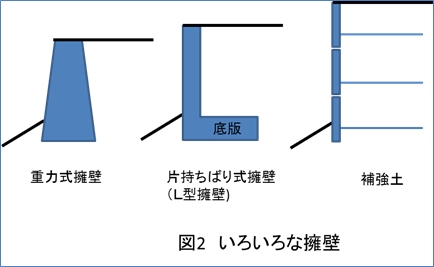

擁壁にはいろいろな形式のものがあります。擁壁の歴史は、土との戦いの歴史とも言えます。

一番基本的な擁壁は、「重力式擁壁」です。重力式擁壁は、土圧に対して、擁壁の重さで抵抗します。

より急な斜面に、あるいはより広い平らな場所を作り出そうとすれば、擁壁の高さはどんどん大きくなってしまいます。重力式擁壁が高くなると、必要な重さはどんどん大きくなります。やがて、重力式擁壁をおく地面(基礎地盤)が重さに耐えられなくなってしまいます。

重力式擁壁はだいたい5mくらいまでの高さのものが使われます。

重力式擁壁よりも高い擁壁が必要な時は、「片持ちばり式擁壁」が使われます。

見た目から「逆T型」「L型」と呼ばれる擁壁です。

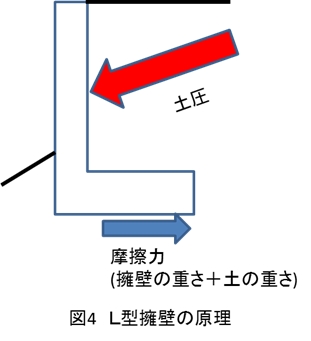

片持ちばり式擁壁の特徴は、壁の背後に「底版」という板が伸びている点です。土圧は崩れようとする土の重さによる力です。片持ちばり式擁壁の底版は、この土の重さを受け止めることで、横すべりへの抵抗にも土の重さを利用します。

土を、荷物を押して動かそうとする人間だと考えてみると、片持ちばり式擁壁では、土は押そうとする荷物(=擁壁)の端っこを自分で踏んづけた状態で押させられていることになります。これでは思うように荷物は押せません。片持ちばり式擁壁は、土に無駄な仕事をさせることで簡単に土を押さえることができるのです。

片持ちばり式擁壁は、だいたい10mを超えるくらいまでの擁壁で使われます。さらに擁壁が高くなってしまうと、壁を押す力はどんどん強くなります。ついには、壁がぽっきりと折れてしまいます。あるいは壁がどんどん分厚く、重くなり、基礎地盤が壊れてしまいます。

平地がどんどん開発されて都会となっていくと、道路は徐々に険しい山の中へと追いやられていきます。そうなると建設用地の勾配はどんどん急になり、擁壁もさらに高いものが必要になります。

今から50年程前、発想を思い切って転換した擁壁が開発されました。それが「補強土」です。

世界で一番最初に補強土を考案したのはフランス人のH.Vidal(ヴィダル)といわれています。Vidalは砂山に松の葉を差し込むと、より高い砂山が作れることからこの工法を思いついたと言われています。

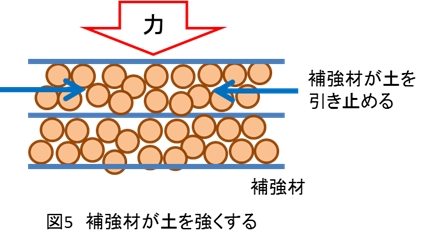

補強土は、土の中に補強材と呼ばれる材料を置いて土の粒子をはさみこみ、崩れようとする土の粒子を補強材が引き留める、というメカニズムを持っています。今までの擁壁は、土が崩れようとする「土圧」をいかに抑えるか、という原理でしたが、補強土は「土を崩れさせない」というまったく逆の発想が基となっています。

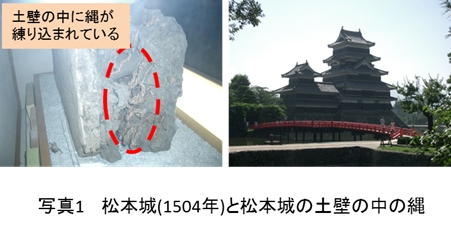

土に他の材料を混ぜると崩れにくくなるということは古くから知られていました。例えば7世紀に九州で作られた防壁である「水城」は、土が崩れないように盛土の下の方に木の枝などを敷きならし、盛土が崩れないようにしていました。1504年に建築された松本城の壁には、粘土の間に縄を編み込んで、壁が崩れないようにしてあります。

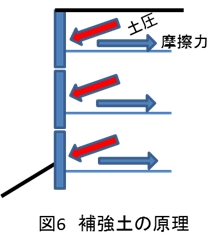

補強土の抵抗のメカニズムが図の6です。補強土は一定間隔で補強材を入れていきます。補強材は擁壁の前面に置かれた壁とつながっています。土は、土圧として壁を前方向へ押すと同時に、重さとして補強材を押さえつけ、壁が前へ動くのを押し止めます。

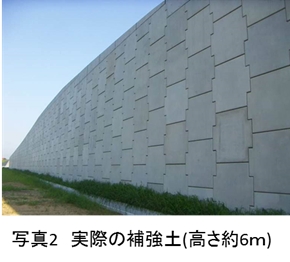

と、ここまで書くと片持ちばり式擁壁の原理と似ていますが、片持ちばり式擁壁が、擁壁の一番下でまとめて土を押さえているのに対し、補強土は上の方から、各層で細かく土を押さえているのが特徴です。土をまとめて押さえている片持ちばり式擁壁では、縦の壁の付け根の所に非常に大きな力がかかり、壁が分厚くなってしまいますが、補強土では非常に薄い壁で高い擁壁を作ることができます。10mを超える補強土もしばしばみられます。

最初に“擁壁の歴史は、土との戦いの歴史である”、と書きました。中国の有名な兵法書に「孫子」というものがあります。孫子は、紀元前5世紀頃に戦いに勝つ方法をまとめた書物で、書店ではビジネスの成功の秘訣に当てはめたりした書籍が並んでいます。

孫子では戦に勝つために重要なことがいろいろ書かれているのですが、その中に、敵に無駄なことをさせ、自分は無駄なことをしないこと、敵を細かく分断して力を集中させないこと、が挙げられています。

擁壁の技術を孫子の兵法になぞらえて、片持ちばり式擁壁は、敵である土に無駄なことをさせて弱らせて倒す技術、補強土は敵である土をまとまらせず、ばらばらにして倒していく技術、と考えてみると土木技術にも孫子の兵法が通用するようにも思えてきます。

(問い合わせ先 : 施工技術チーム)

高出力X線によるコンクリート内部の調査技術

写真-1 鋼材が腐食した橋梁

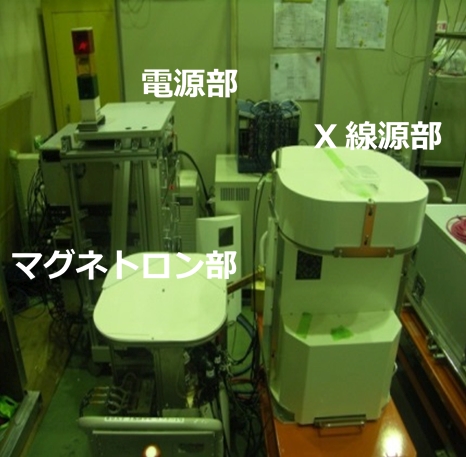

写真-2 950keV機の構成

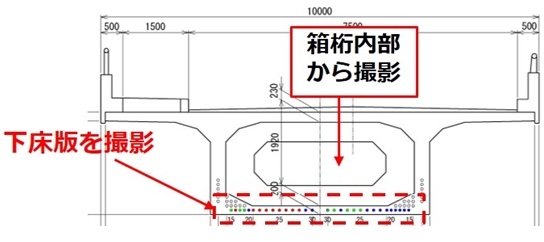

図-1 箱桁下面の撮影

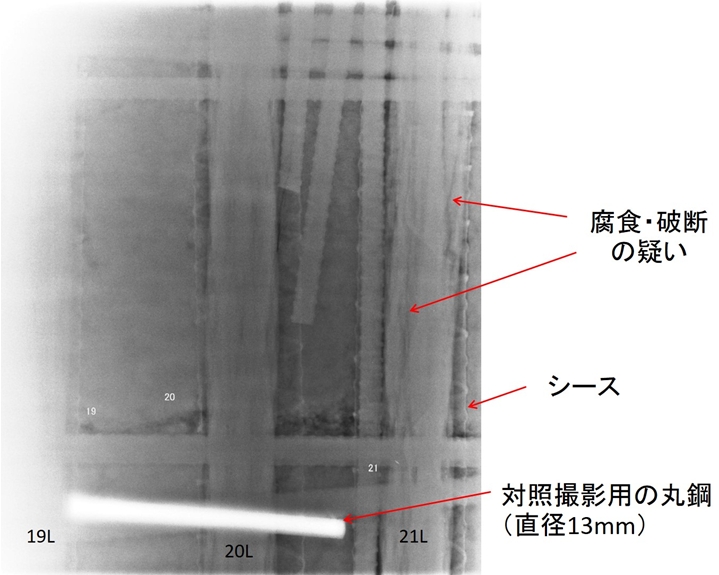

写真-3 箱桁下面の撮影結果

コンクリートは圧縮には強いが引っ張りには弱いことから、橋梁などのコンクリート構造物には鉄筋やケーブルなどの鋼材が配置されています。コンクリートはアルカリ性であり通常は鋼材は保護されていますが、コンクリートの内部に塩分を含んだ水が浸入すると、鋼材が腐食して膨張しコンクリート表面にひび割れが生じます。さらに進行すると、写真-1のように外側のコンクリートがはがれ落ちたり、鋼材が切れて橋が使えなくなることがあります。

適切に維持管理するためには、内部の鋼材の腐食などの劣化を早期発見し対策をとることが重要です。しかし、コンクリート内部の鋼材の状態は外からではなかなかわかりません。そこで、人間がレントゲンを撮るように、X線でコンクリート内部の鋼材を調査する手法を開発しています。

これまで、外に持ち出せるX線装置の出力は300keV程度でしたが、これでは厚いコンクリートの内部を調査するのは困難です。土木研究所は東京大学とともに、950keVと3950keVの高出力のX線装置を開発し、実際の橋梁の撮影を行っています。

開発した950keV機は写真-2に示すようにX線源部、マグネトロン部、電源部に分かれ、それぞれ50kg程度の重さで現場へ持ち出して調査することができるようになっています。

コンクリートの補修のために鋼材をはつりだしたところ鋼材の腐食や破断が発見された橋梁がありました。この橋梁を950keVのX線発生装置で調査を行いました。

箱形の桁の内部に点検用のマンホールから機器を搬入し、桁の下面の撮影を行いました。箱桁内のX線源と箱桁外の検出器を移動させて撮影を行うことにより、床版下面の広い範囲を撮影することができます。写真-3に示すように、鋼材を通すためのシース(鞘管)と、その内部の鋼材の腐食や破断の箇所を発見することができました。

外観目視だけではわからないコンクリート橋の内部鋼材の腐食や破断などを、高出力X線により調査することが可能となりました。他の非破壊試験方法とも組み合わせることにより、早期発見、早期治療につなげていきたいと思います。

(問い合わせ先 : CAESAR)