環境DNAを用いた生物調査の新たな可能性 ~環境DNAアーカイブ~

生物が生息する水や土壌、空気といった環境中に含まれるDNAのことを「環境DNA」と呼び、河川や湖沼の水の中にも生物の組織片(鱗や粘膜など)等に由来する環境DNAが含まれています。近年、この環境DNAを採取・分析することで、その水域に存在する生物の情報を把握する調査技術が注目され、様々な分野における応用研究が進んでいます。

環境DNAの調査で必要なものは、その水域の“水”のみであり、従来の生物調査に比べて簡易に調査結果を得られ、生物情報の高度化や調査期間の短縮、現地調査の省力化などが期待されることから、土木研究所では、河川等での魚類調査における環境DNA技術の実装にむけた研究を進めてきました。

近年では、環境DNAを用いた生物調査の新たな可能性として、環境DNAアーカイブの活用に関する研究にも取り組んでいます。環境DNAサンプルは分析後も冷凍保管したのち、再度分析することで他の種や分類群などの分布情報を得られることから、様々な用途への活用が期待されています。

土木研究所では、これまで全国の河川・湖沼において数多くの環境DNAサンプルを取得してきており、いままで収集してきた全国の環境DNAサンプルを環境DNAアーカイブとして活用できるよう保存し、その活用方法について研究を行っています。

環境DNAアーカイブの活用方法のひとつとして、外来生物の早期検出があります。外来生物は、河川や湖沼に生息する在来種の生息環境に対して大きな影響を与える要因のひとつですが、その多くが防除に課題を抱えています。外来生物は、侵入初期の防除が有効かつ費用対効果が高い場合が多く、侵入初期の低密度の時点では高感度な環境DNA分析による調査が効果的と考えられます。また過去にさかのぼって侵入時期を特定することが可能であることから、全国の環境DNAアーカイブは外来生物の早期検出に大きなポテンシャルを有していると考えられます。

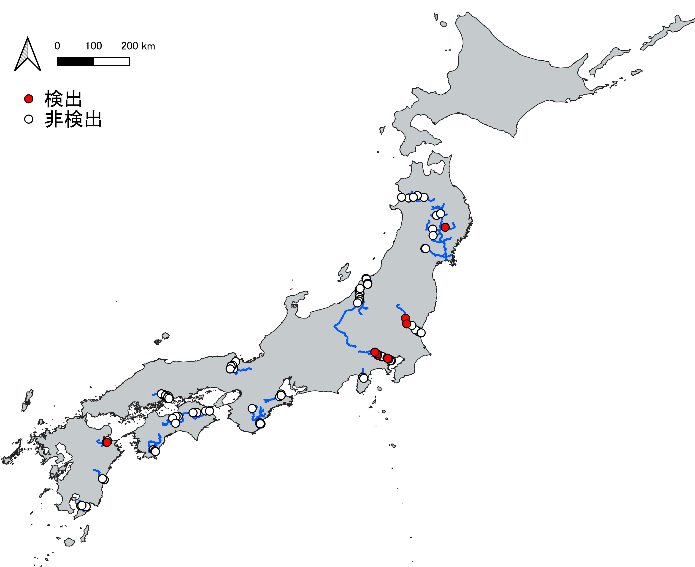

現在、本研究所では、近年日本に侵入し、ミズワタ状の群体を形成することで河川景観の悪化と生態系への影響が懸念されている外来種ミズワタクチビルケイソウ(写真1)に焦点をあてた研究を進めており、全国の環境DNAアーカイブを用いて各河川における初期侵入状況の検出を試みています。

研究の結果として、本種の侵入がすでに確認されている那珂川、多摩川において、ミズワタクチビルケイソウの環境DNAが検出されたほか、これまで侵入が確認されていない大分川及び北上川水系田瀬ダム下流の猿ヶ石川においても本種の環境DNAが検出されました。これらの河川では近隣の河川で本種の生息が確認されていることから、本種が侵入している可能性が高いと考えられ、こういった外来珪藻の新規侵入の可能性のある水系の推定に対する環境DNAアーカイブの有用性が明らかになりました。

なお、ミズワタクチビルケイソウは微細な藻類の群体であり、現時点で効果的な除去方法が確立されていないことから、河川利用者の長靴を消毒するなど、繁茂エリア外に当該種を持ち出さないことで水系内の他地点や他水系などへ分布域を拡大させないことが重要です。そのため、環境DNAアーカイブによる定期的なモニタリングを通じて、新規侵入の可能性のある水系の河川管理者等へ注意喚起を図る仕組みなどを検討しているところです。

今後も環境DNAの利用機会は実務の分野でますます増えると考えられ、土木研究所では環境DNAアーカイブの新たな活用に関する研究を引き続き進めてまいります。

|

|

(問い合わせ先 : 土木研究所 流域生態チーム)

道路トンネルにおける冬季の坑内走行車両結露に関する基礎データの収集

道路トンネルには利用者が安全で快適に走行できるように、延長や交通量等に応じて換気施設(図-1:換気施設(ジェットファン)の例)が設置されます。ジェットファンは、煤煙により視界が悪くなった場合など、基準*1)を満足するように運転されます。近年、排出ガス基準に適合した煤煙排出量が少ない自動車が増加しているため、トンネル内の視界が良好に保たれるようになり、ジェットファンの運転時間は減少傾向にあります。その結果、トンネル内の空気が停滞しやすい状態となり、延長が長い道路トンネルにおいて水蒸気がトンネル内にこもり、冬季にフロントガラスが結露する事例が報告されています(図-2:結露が発生している状況の例)。

このため、トンネルチームでは、トンネル内で結露が発生するメカニズムを解明するための基礎データを収集することを目的に、供用中の道路トンネルにおいて調査を実施しました。調査は12月に実施しました。当日の天候は雨または雪、気温は2度程度、相対湿度は90%程度でした。トンネル内には一定方向に1m/s程度の風が吹いており、トンネル入口から進入した空気がトンネル内を移動して出口付近に到達した時には、気温は12度程度まで上昇、相対湿度は90%程度となっていました。

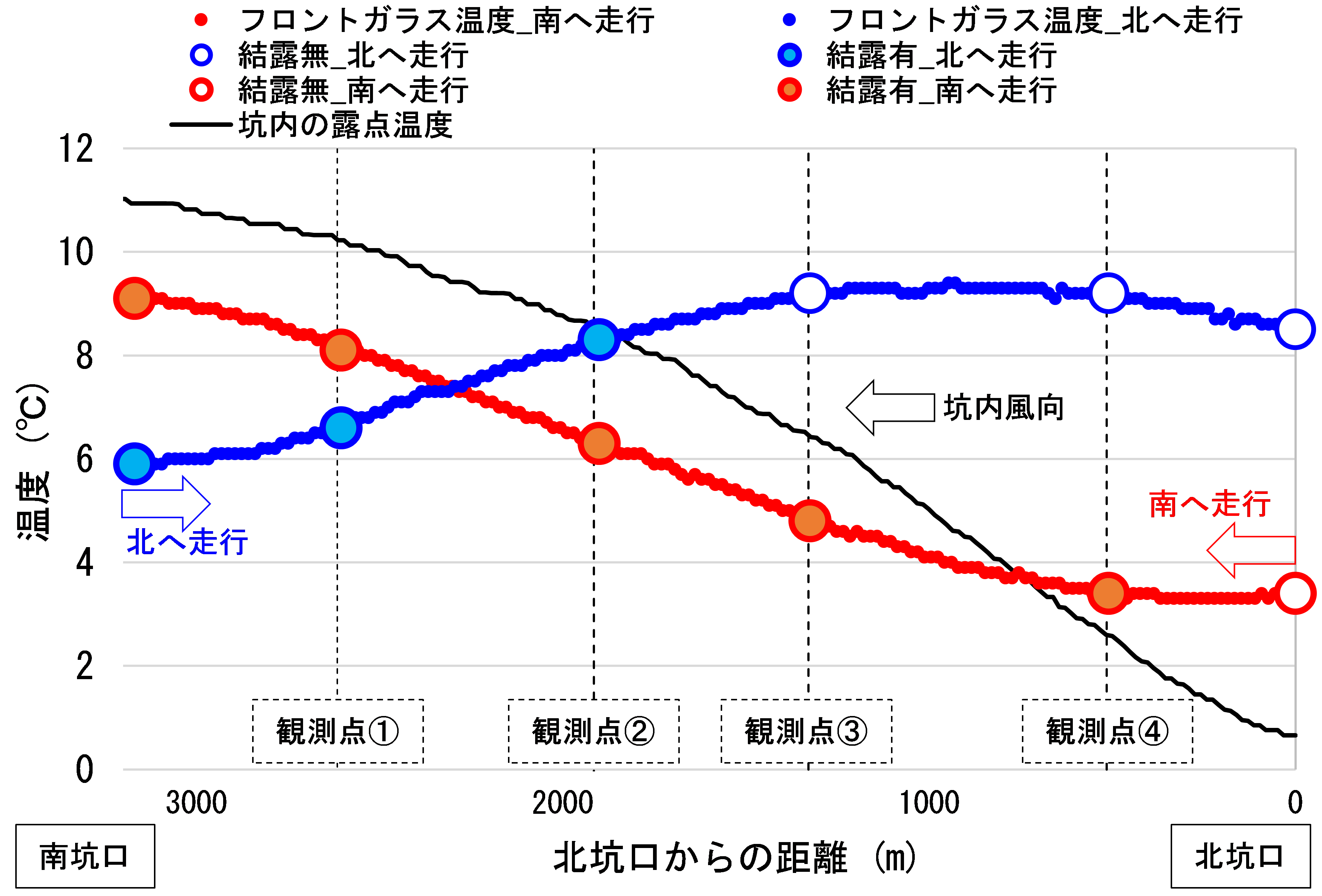

ここで、結露は露点温度と密接な関係があります。露点温度とは、空気中の水蒸気が凝結して液体の水になる温度であり、露点温度が高いほど結露が発生しやすい状態となります。トンネル内でも結露は対象物の温度が露点温度を下回る場合に発生します。このことを踏まえて、トンネル内の露点温度と対象物(ここではフロントガラスの温度)の関係の一例を図-3に整理しました。図-3には両方の坑口と4つの観測点において、フロントガラスの結露発生の有無を観察した結果をあわせて示しています。

風向と同じ方向へ走行する車両(南へ走行:赤文字)のフロントガラスの温度は、北坑口では3.4℃で南坑口では9.1℃まで上昇しています。フロントガラスの温度が露点温度よりも高い北坑口では結露は確認されず、観測点④及び露点温度よりも低くなる観察点③~①及び南坑口では結露が確認されました。

風向と逆の方向へ走行する車両(北へ走行:青文字)のフロントガラスの温度は、南坑口では5.9℃で北坑口では8.5℃まで上昇しています。フロントガラスの温度が露点温度よりも低い南坑口及び観察点①と②では結露が確認され、露点温度よりも高くなる観察点③と④及び北坑口では結露が確認されませんでした。

以上のことから、トンネル内で車から排出される水蒸気や熱が蓄積され、トンネル内を流れる空気の下流側では露点温度が上昇すること、フロントガラスの温度が露点温度を下回ることで結露が発生することが確認できました。また、結露の発生は、トンネル内の風向と車両の走行方向に影響を受けることが確認できました。

この調査により得られた基礎データを活用し、ジェットファンを用いた結露の抑制方法や設計・運用の考え方などについて検討し、道路トンネルの利用者が安全で快適に走行できるように、研究を進めていきます。

*1) 道路トンネル技術基準(平成元年5月)では、煤煙及び一酸化炭素を対象として設計濃度を規定している。

(問い合わせ先 : 土木研究所 トンネルチーム)