除雪車オペレータ用「道路付属物位置情報提供アプリ」の開発について

除雪施工(図-1)では、橋梁ジョイントやマンホールなどの雪下で隠れて見えなくなっている道路付属物を損傷させないよう、除雪ブレードの回避操作を行う必要があります。熟練のオペレータは卓越した操作技能と経験により的確に回避していますが、熟練オペレータの高齢化、引退が進んでいます。

図-1 除雪施工の様子

また、現在、国道の除雪施工はオペレータと助手の二人乗りを基本としていますが、将来的に労働者人口が減少することが予想されており、今後、除雪車のワンマン運用が求められます(図-2)。ワンマン運用では、主に助手が行っていた周辺安全確認もすべてオペレータが行わなければならないため、道路付属物回避を失念してしまうことや、逆に道路付属物を注意するあまり周辺安全確認がおろそかになることが懸念されます。

|

|

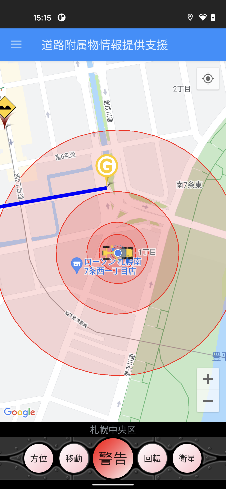

以上のような問題を解決するため、低コストで導入が容易な除雪車のオペレータ操作支援技術として、マンホール、橋梁ジョイント等の道路付属物の位置を除雪車オペレータに音声ガイダンス等で伝えるスマートフォン用の道路付属物位置情報提供アプリ(以下「アプリ」という)を開発しました(図-3)。

|

|

|

|

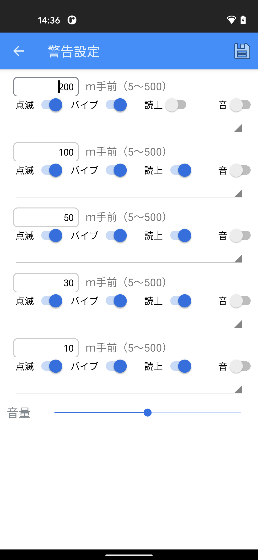

アプリはAndroid専用(Ver.7.0以降)です。ストア等には公開しておらず、入手希望者に個別にアプリデータを無償で提供します。アプリ画面には地図が表示され、地図内に登録された道路付属物の位置が表示されます。「警告」ボタンを押すと運用が開始され、中心部に除雪車の現在位置及び道路付属物との設定警告距離が赤色同心円で表示されます。除雪車と道路付属物の距離が設定値に達すると、スマートフォンはアラートを発信します。アラートは、画面点灯、バイブレーション、テキスト読み上げ、警告音から選択することができます。また、アラートは、除雪車が道路付属物に近づくレベルに応じ、最大5段階の警告パターンが設定可能です。アプリはスマートフォンにインストール後、すぐに使用が可能ですが、事前に道路付属物の登録作業が必要です。道路付属物の選択メニューには、段差、グレーチング等などが用意されていますが、任意の種類を設定することや、アイコンを写真等に変更することが可能です。

(問い合わせ先 : 寒地土木研究所 寒地機械技術チーム)

E-mail:kanchikikai@ceri.go.jpTEL:011-590-4049

※アプリはストア等には公開していません。ご連絡頂いた方に無償で提供致します(Andoroid専用(ver.7.0以降))。

気候変動を踏まえた水資源の将来予測に関する研究

1.研究の背景

気候変動に伴い将来の気象は大きく変化すると予測されています。治水計画では気候変動による影響を計画に反映することが行われており、例えば北海道では降雨量変化倍率(2℃上昇)が現在の1.15倍になることを想定し流量改定を行っています。一方、利水に関しても気候変動の影響を受けると予想されており、影響の度合いを見積もる技術が求められています。

これらの背景から、水環境保全チームでは、気候変動による水資源の将来予測に関する研究を行っています。具体的には、気候変動後の河川流量変化(特に渇水にかかる流量)、河川水温変化、及びそれらの変化が生物等へ及ぼす影響について数値シミュレーションと現地観測を実施しています。ここでは、そのうち雪の将来変化に関する結果を紹介します。

2.気候変動による雪への影響予測

積雪寒冷地において積雪(図-1)は重要な水資源であり、温暖化による積雪量や融雪への影響予測は重要です。気候変動の予測はアンサンブル実験という数値計算で行われます。アンサンブル実験とは海面水温などの初期値や境界条件にわずかなばらつきを与えた計算を複数回行うもので、台風の進路予報の予報円は数日先のアンサンブル予報の活用事例の一つです。この方法により、極端な気象の生起頻度を推定することが可能となります。過去や将来の気候条件下での数千年分のデータセットが既に公開されています。

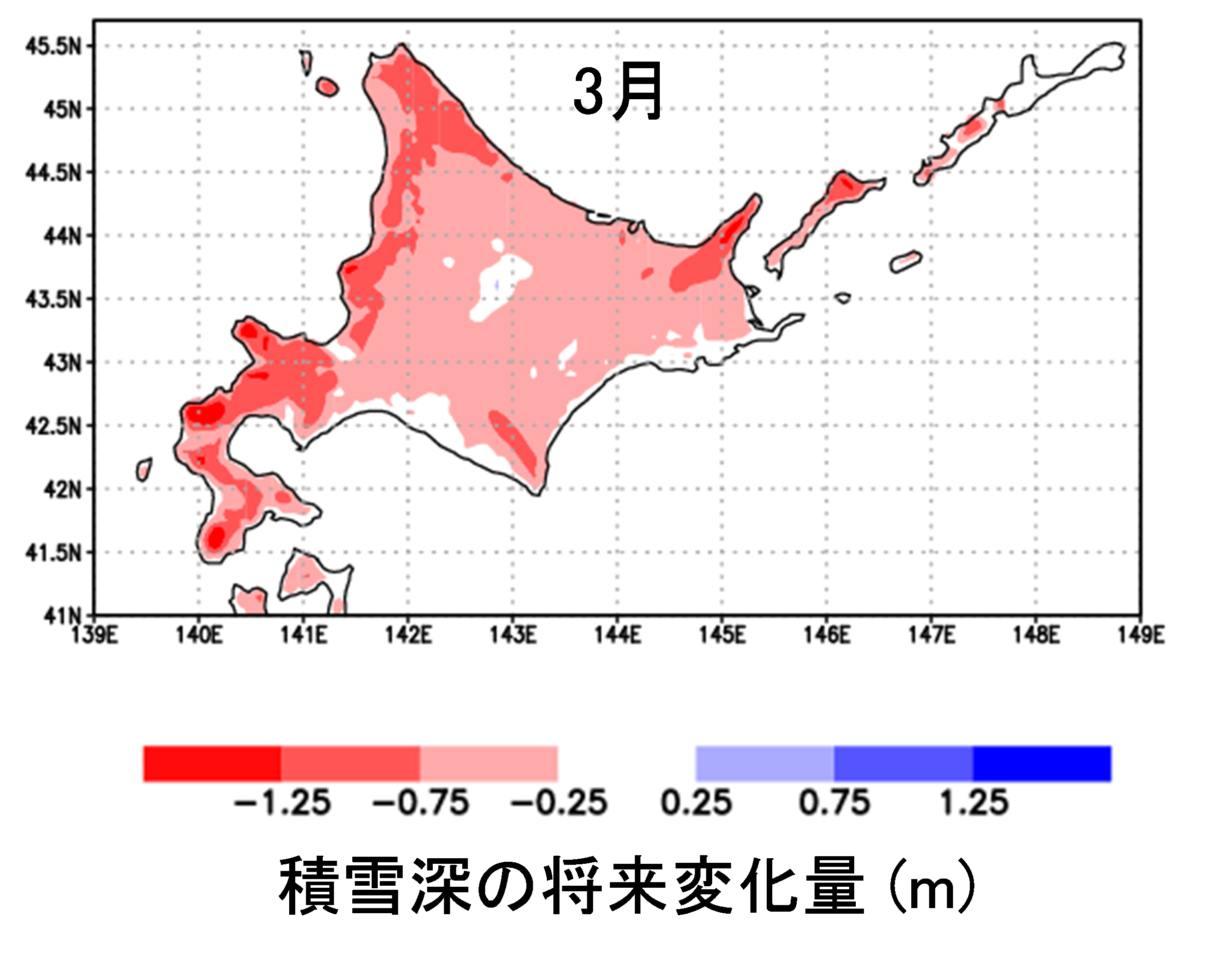

これらデータセットを用いて北海道の積雪深の将来変化を予測しました。多くの地域で積雪深がピークとなる3月の積雪深に着目すると、日本海側を中心にほとんどの地域で将来気候(4℃上昇気候)では現在気候に比べて積雪深が減少する結果となりました(図-2)。

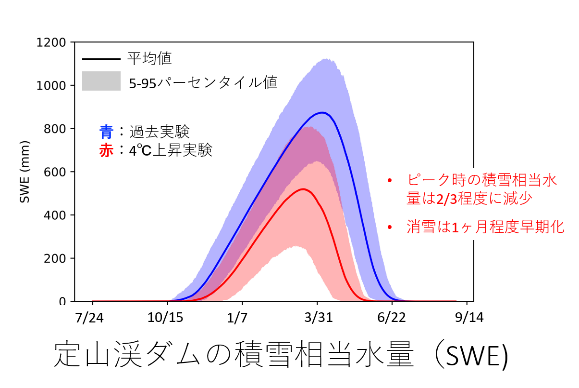

もうひとつの事例として、札幌市を流れる豊平川上流にある定山渓ダムの集水域における積雪相当水量(雪を水に換算した値)の変化を予測しました。4℃上昇気候では現在気候(過去実験)よりピーク時で三分の二程度に減少し、消雪は約一ヶ月早まる結果になりました(図-3)。

|

|

|

3.今後の研究方針

アンサンブル実験によって、北海道では積雪量が減少し、雪解けが早まる傾向にあることが分かります。豊平川を例にすれば、ダムで溜められる水量が減少し、融雪出水が前倒しになると考えられ、水道取水への影響や、サケやサクラマス等の産卵・生息環境への影響が懸念されるところです。

今後は、山地からダムや下流河川へ流入する水量や水温の予測、及びそれらの変化が魚類等に及ぼす影響のリスク評価に取り組む予定です。このため、現在は主に豊平川流域(図-4)において積雪調査、河川水温調査、サケ・サクラマス等の遡上・卵床環境調査などを行っています。

図-4 豊平川

(問い合わせ先 : 寒地土木研究所 水環境保全チーム)