海外河川流域における洪水予測システムの構築

ICHARMはこれまで東京大学地球環境データコモンズと協力し、海外流域における洪水予測システムを開発してきました。東南アジアや南アジア等の途上国では、未だ定量的な降水量予測や洪水予測システムを持たない国が多くあります。しかし、ひとたび豪雨が降ると、地すべりや土石流、洪水氾濫などの甚大な災害を引き起こします。我々が開発した洪水早期警戒システムを展開することにより、早期避難や被害対策に役立てていただくことが目的です。さらに、警戒情報を必要とする人々に早く伝達する設備を整備し、また警戒情報や災害リスク情報を有効に活用できる人材育成を行っています。

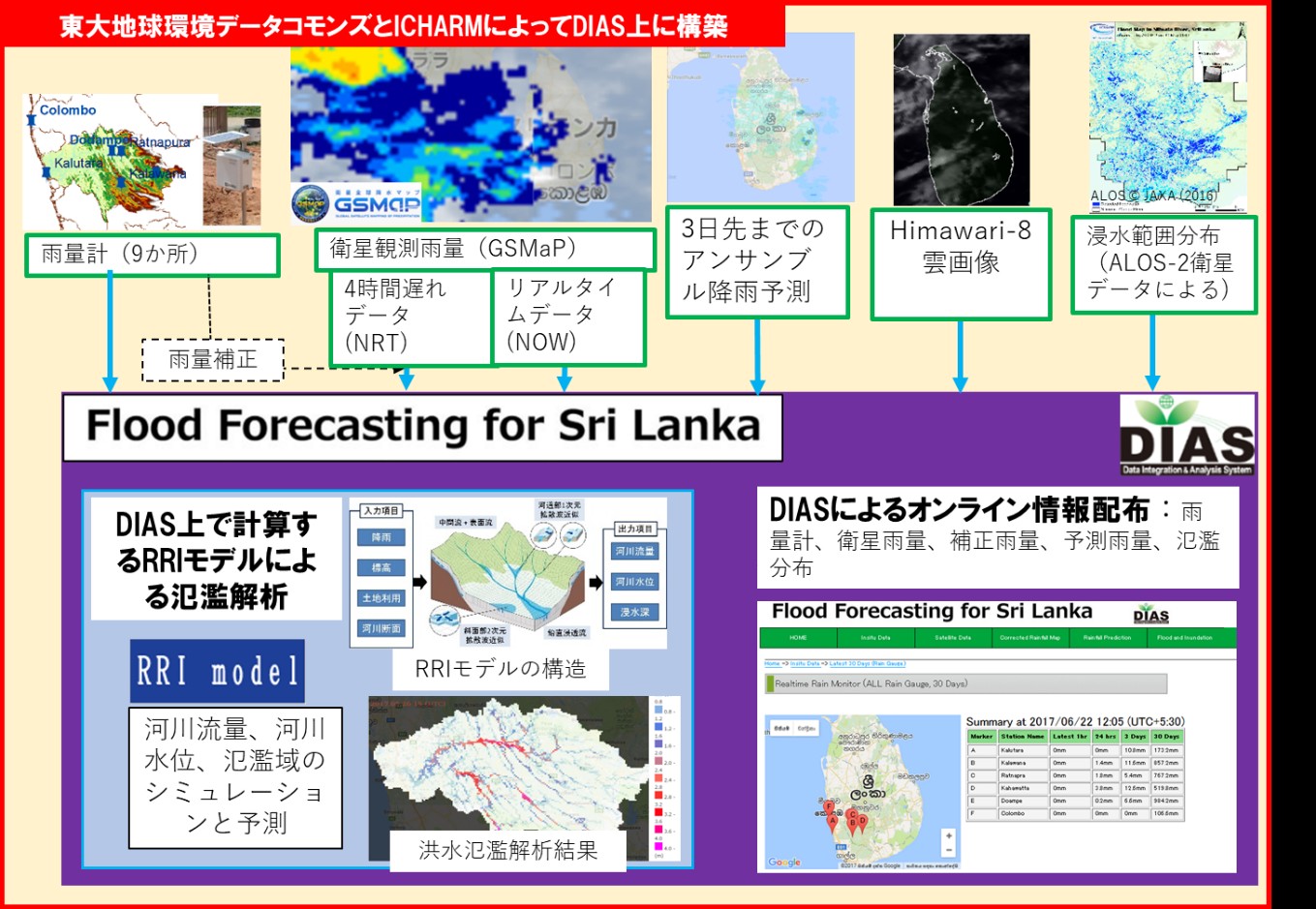

図は、洪水早期警戒システムの構造を示しています。上段の左半分は、雨量計や衛星観測や数値予測情報を用いて降雨情報を作成することを示しています。その降雨情報を、下段左にあるICHARMが開発した降雨流出氾濫(RRI)モデルに導入し、洪水氾濫分布を計算します。これらの結果は、下段右のように、観測雨量から河川氾濫分布まですべてデータ統合解析システム(DIAS)上にあるWeb Siteにおいて、対象国の洪水管理機関に公開されています。同様のシステムを、フィリピンのルソン島パンパンガ川や西アフリカのニジェール川にも構築し、今後世界銀行やUNESCOプロジェクトを通して、インド、ケニア、南スーダン、ガーナ島の河川流域にも展開する予定です。

(問い合わせ先 : 土木研究所 水災害研究グループ)

道路橋の洗掘に対する予防保全型インフラメンテナンス構築を目指して

1.はじめに

構造物メンテナンス研究センターでは、橋の供用性に著しく支障を生じたりや安全性が致命的な状態にならない段階でその兆候をとらえて、先手を打って必要な対策を行う「予防保全型インフラメンテナンス」を構築することを目指して研究を行っています。

この一つとして、橋の基礎周りの地盤が流水の影響で失われる洗掘に着目しています。洗掘を要因とした河川に架かる道路橋の被災は主に出水時に毎年どこかで発生しており、その復旧には数年単位が必要になることも少なくありません(写真1)。一方で、被災は出水時でも、事後にその要因を推測すると、それ以前から橋の基礎が不安定化する兆候が見られていた事例も少なからずあります。そこで、ここでは洗掘による橋の不安定化の兆候をとらえるために実施している研究の一部を紹介します。

2.洗掘による橋の不安定化の兆候をとらえる-道路と河川の知見の融合

洗掘は、流水中の構造物周りで地盤が掘れる現象であり、この現象の発生自体をなくすことはできません。そのため、これまでも洗掘により基礎周りの地盤が掘れても直ちに橋が不安定化しないように基礎の根入れを深くしたり、地盤を保護するための護床工を設置するなどの対策をとってきました。一方で、河川に架かる道路橋の近年の被災をみていくと、橋の近傍に生じる局所的な洗掘だけでなく、河道の二極化※に伴い河床全体が低下することと複合的に進行したことによるとみられる場合があります。このような背景から、河道の特性に関する知見を有する河道保全研究グループと連携して、道路だけでなく河川に関する視点からも併せて課題解決に取り組んでいます。

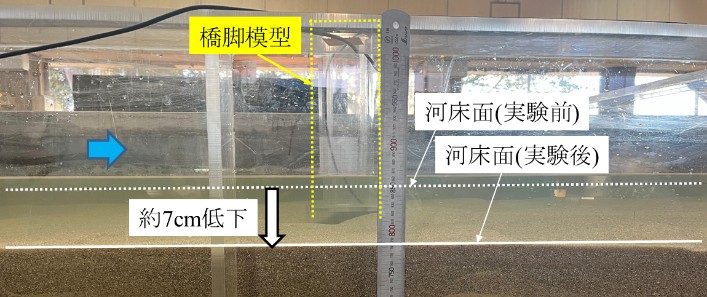

この取り組みの一つとして、河床全体の低下を考慮した洗掘模型実験を行いました。その結果、局所洗掘(写真2)が河床低下(写真3)によって助長されるプロセスを明らかにしました。

※河道の二極化:ある横断面において平水時の水域部と陸域部の標高差が拡大し、それらの冠水頻度に大きな差が出ている状況

実験結果を受けて、洗掘に対する橋脚の状態把握の方法やタイミング、また、洗掘深の推定に関する検討を実施しています。特に状態把握の方法については、従来の方法よりも簡便かつ多様な条件でも効率的に計測する方法の検討や、より効果的な洗掘対策に関する検討を今後実施していく予定としています。洗掘の被害を未然に防ぎ、強靭な国づくりに貢献できるように、引き続き研究を進めていきます。

(上流側へ傾斜) |

|

|

(問い合わせ先 : 構造物メンテナンス研究センター 橋梁構造研究グループ)

無人航空機による空撮写真を用いた落石発生箇所の効果的な抽出手法について

日本列島には平野が少なく、山がちで急な崖や傾斜地が多く、道路をそのような地域に整備せざるを得ないのが現状です。そのため、安全で信頼性の高い道路交通を維持するには、適切な斜面管理がとても重要になります。特に北海道では、斜面点検を見直すきっかけとなるような大きな斜面災害が起きたことがあり、「岩盤崩壊」や「落石」への対策が、人命や道路交通の安全を守る上での大きな課題となっています。

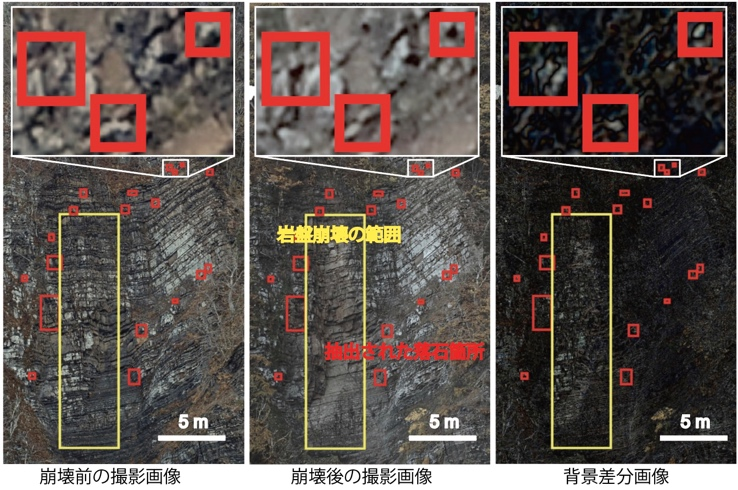

そこで防災地質チームでは、大きな災害を未然に防ぐために、無人航空機(Unmanned Aerial Vehicle:以下UAV)とその空撮画像を使って、落石が発生した箇所を効果的に見つけ出す手法を研究してきました(図-1)。それが「背景差分法」と呼ばれる手法です。

背景差分法とは、異なる時期に撮影した2枚の空撮写真を重ね合わせ、色の変化を比較することで、変化箇所を明確にする手法です。変化がなかった場所は黒く、変化があった場所は白く表示されるため、視覚的に変化箇所がわかりやすくなります(図-2))。

この方法はもともと固定されたカメラで撮影されたような、構図が変わらない画像に使うものでした。そのため、飛行するUAVで撮影した空中写真に応用する例はこれまでありませんでした。

防災地質チームは、この課題を解決するために、UAVの種類や測位精度(位置の正確さ)が背景差分法にどのような影響を与えるのかを検討しました。その結果、同じUAV(同じカメラ)を使い、UAVの位置精度が高精度(数センチの誤差)であれば、固定カメラと同様に差分抽出が可能であることが確認されました。

また、異なるUAVを使った場合でも、撮影した写真を「正射投影(オルソフォト化)」という方法で補正すれば、撮影角度やUAVの位置精度の違いに関係なく、背景差分法を使えることがわかりました。これにより、UAVと背景差分法を組み合わせることで、従来の目視だけでは見つけにくかった地上から遠く離れた斜面上の小さな落石の発生箇所(十cm程度)も正確に把握できるようになりました。

落石のような斜面の小さな変化は、人工衛星や有人航空機のような高高度からの観測では解像度が足りず、また地上からの調査では確認範囲に限界があります。そうした「見えにくい」場所を正確に調査・点検するための有力な手段として、防災地質チームではここで示したUAVとその空撮画像活用技術の現場への展開を図っています。

今後も防災地質チームでは、こうした最新の計測技術を柔軟に取り入れつつ、実際の現場で役立つ実用的な研究を進めていく予定です。

|

|

(問い合わせ先 : 寒地土木研究所 防災地質チーム)