「気候変動による北海道の吹雪の強さ(吹雪強度)への影響」

気候変動や地球温暖化による影響は、1冬期の総降雪量の減少などに既に現れています。一方、暴風雪や豪雪の指標となる短時間の降雪量は、気候変動が進行した将来気候でも現在と同水準、もしくは増大の可能性も予測されています。したがって、吹雪(図-1)をはじめとする暴風雪による災害は、将来気候でも積雪寒冷地域の道路管理において、対処しなければならない問題として残り続けることが推測されます。本研究では、将来気候シミュレーションのデータセットを利用し、気候変動による吹雪の強さ(吹雪強度)への影響を見積もりました。

本研究では、1951年から60年間分の現在気候と、将来気候の予測範疇にある全球平均気温が2℃昇温した気候を比較しました。一般的な数値気象シミュレーションでは、アンサンブル実験と呼ばれる、互いにわずかに異なる初期値を与える手法が用いられます。将来気候シミュレーションにこの手法を適用することで、低確率で発生する極端現象を推定することが可能となります。

吹雪強度の指標は、単位時間に単位幅を通過する吹雪粒子質量である「時間吹雪量 (kg/m/h)」(図-2)としました。本研究では、北海道においてアメダス官署を有する羽幌、網走、浦河、岩見沢を対象としました。なお、シミュレーション結果の信頼性を高めるため、各地点の観測値に基づいたバイアス補正を施しています。

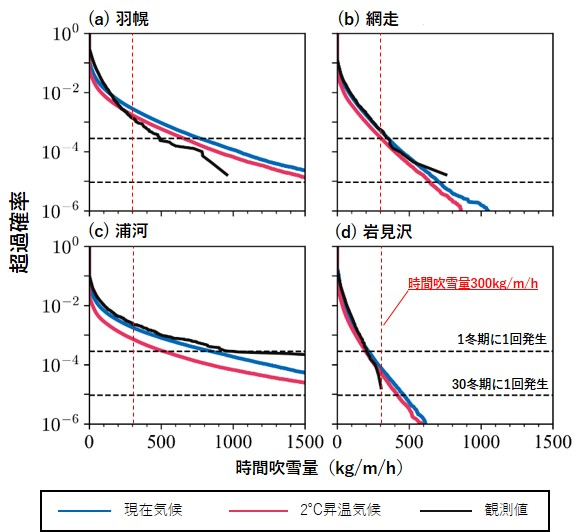

各地点における時間吹雪量の超過確率を、観測値、現在気候、2℃昇温気候で比較しました(図-3)。超過確率は、その値が小さいほど対応する吹雪量の発生確率が小さいことを意味します。観測値と現在気候を比較すると、羽幌のみやや過大評価傾向である一方、他地点では概ね再現性が高いと言えます。超過確率に基づくと、時間平均視程50m未満に相当する時間吹雪量300kg/m/h以上となる吹雪は、網走では1冬期に1回程度、羽幌と浦河では1冬期に1回以上の頻度で発生すると推測されます。2℃昇温気候では、激しい吹雪の発生確率がより小さくなる頻度分布へシフトすることが示唆されます。特に、1冬期に1回の発生が推定される時間吹雪量は、浦河では最大50%減少した一方で、他の地点では最大20%程度の減少でした。

本研究の手法を多点に展開することで、再現確率分布図の提案が可能であると考えられます。今後は、本手法を発展させ、メッシュ気象データへの適用手法を継続的に検討していきます。

|

|

|

青、赤、黒の線はそれぞれ現在気候、2℃昇温気候、観測値を示す。黒破線は上から順に1冬期に1回発生する確率と30冬期に1回発生する確率をそれぞれ示し、赤破線は時間吹雪量300kg/m/hを示す。 |

(問い合わせ先 : 寒地土木研究所 雪氷チーム)