| 新潟試験所ニュース |

| 光ファイバセンサによる地すべり計測技術の検討

1. はじめに IT革命の時代と呼ばれ、情報技術の推進が叫ばれている昨今、光ファイバは、情報伝送の有力な手段として、全国的に普及してきています。また、最近では光ファイバ自体がセンサとしての特性を持つことが確認され、砂防・地すべりの分野においても、光ファイバによる各種計測技術に関する研究・開発が進められつつあります。

2.光ファイバセンサの基本原理 光ファイバに光パルスを入射すると、入射端方向へ反射される後方散乱光が生じます。図−1は散乱光の周波数分布であり、この後方散乱現象は、レイリー散乱・ラマン散乱・ブリルアン散乱などに分類されます。

|

3.光ファイバセンサの設置状況 試験地では、地表面の変状をリアルタイムに計測するため、BOTDR(Brillouin OpticalTime Domain Reflectometer)を用いた光ファイバセンサを地面に敷設しています。また、アンカーの応力状態を計測し、長期的な維持・管理方法を確認するため、FBG(Fiber Bragg Grating)センサをアンカ−体及び受圧板に設置しています。なお、ファイバセンサ設置概要は図−2のとおりです。 1)地表面変位計測に関する検討 地表面変位計測については、光ファイバを平面的に格子状(10mメッシュ)に配置し、地すべりによる地表変動をリアルタイムで計測することを目的として設置するものです。 |

地表面変位計測センサの埋設状況を写真−1に示しました。地盤に固定せずに設置した場合には、地盤の動きによって多少張力が生じても、ファイバ自体が地盤内を移動することによって張力が分散され破断が回避されます。ただし、この方法では歪発生位置分解能が低下ことになります。逆に、ピンなどで完全に地盤に固定した場合は、歪発生位置分解能は向上するものの、局所的に歪が集中し、ファイバの破断を招くおそれがあります。 2)アンカーの応力計測に関する検討

アンカーの応力計測については、従来のセンサが数年で劣化することから、長期的な維持・管理を目的に設置するものであります。 4.最後に 今回紹介した、地すべり地表面及びアンカ−への光ファイバセンサの設置は、まだ途中段階であります。よって、センサ設置後の観・解析結果に関しては、後日報告します。 |

| (文責:吉田) |

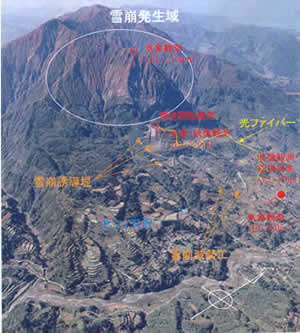

1.はじめに 能生町柵口地区は、昭和61年1月に権現岳(標高1,108m)の中腹(標高850m付近)から大規模な面発生乾雪表層雪崩が発生し、集落までの約1.8kmを流下して、死者13人の被害が発生しました。 2.観測システムの概要 権現岳東斜面において、山頂から山麓まで標高別の3箇所(うち1箇所は新潟県観測)に気象観測設備を設置しました。計測項目は気温、風向風速、積雪深を基本とし、中腹部においては、日射量、放射収支等の気象観測や、気圧計、超音波風速計による雪崩の風圧測定も行います。 |

また、月明かりでも観察可能な2台の高感度ITVカメラにより斜面の観測を行い、雪崩の動態を把握します。中腹部の流下域には震動計(上下、水平2成分)を設置し、雪崩発生検知のセンサーとしての効果検証を行うとともに、震動をトリガーとして雪崩発生前の蓄積画像と発生後から流下、停止までの状況の画像とを結合し、発生状況の動画を圧縮率が高く劣化が少ない形式の画像ファイルに |