簡易水質調査による地下水排除施設へのスライム付着可能性調査 |

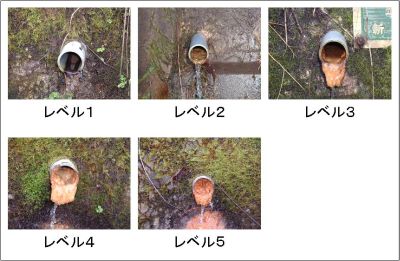

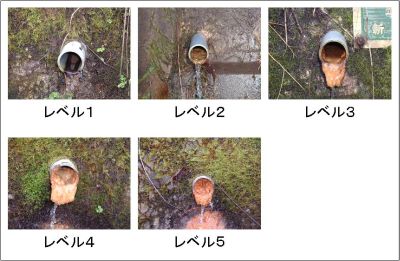

地すべりの発生は、地下水位の上昇と密接に関係しています。地すべり防止施設の主なものとして、地すべり地の地下水を排除し、地すべりを安定化させる横ボーリングや集水井があります。しかしながら、それらの集水管には、写真−1に示すように赤褐色のスライム(スケールとも呼ばれる)が付着する場合があり、集水機能の低下が懸念されます。

このような機能低下を防止するためには、施設の点検等を実施し、集水管の洗浄等により機能を回復させる必要があります。しかしながら、地すべり地に施工される集水井や横ボーリングは非常に数が多く、効率的に施設機能の維持管理を実施するためには、あらかじめスライムが付着する可能性が高い箇所を把握しておくことが重要と考えられます。

スライムは、主に地下水中の鉄分が細菌により酸化されるために生じます。丸山1)らは、集水井や横ボーリングの集水管の実態調査、排水の水質分析等を実施しました。その結果、スライムの付着が認められるものは、スライムの付着が無いものより、排水中に二価鉄(Fe2+)や全鉄(T-Fe)の含有量が多く含まれること、酸化還元電位も低い傾向にあることや、溶存酸素量が0.5mg/lと少ない場合でもスライムが発生する場合があることなどを明らかにしました。

しかしながら、集水管のスライム付着程度と鉄分濃度等の関係が明らかでないことや、地すべり防止施設の数量が多い場合、水質調査の費用や効率の面で課題を残しています。

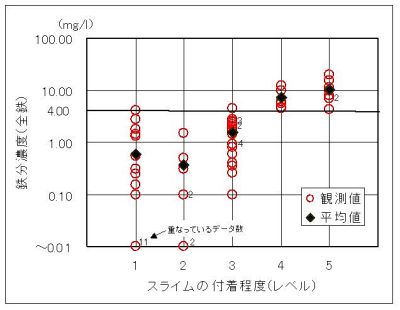

そこで、本研究では、地下水排除施設の効率的な管理や方法を提案するため、現場で簡便に全鉄(T-Fe)を計測できるテストキットを用い、排水中の全鉄とスライム付着程度の関係について調査検討をしました。

調査は、主に写真−1のようなスライムの付着及び無しの両方の採水が可能なA〜C地すべり地における横ボーリング集水管で実施しました。調査数量は、表−1に示すように17箇所の横ボーリング96本の内、採水可能な64本です。

また、今回の調査では、スライム付着程度を写真−2に示すように、次の5段階に分類し、目視により判別しました。

写真−1 調査対象の横ボーリング例 |

表−1 地すべり地毎の調査本数

| 地すべり地名 |

調査箇所数 |

集水管本数 |

スライム付着本数 |

スライム無し本数 |

| A |

9 |

54 |

27 (24) |

27 (17) |

| B |

4 |

23 |

10 (7) |

13 (8) |

| C |

4 |

19 |

8 (5) |

11 (3) |

| 合計 |

17 |

96 |

45 (36) |

51 (28) |

()内は、採水可能本数 |

レベル1:スライム無し。

レベル2:スライム無し。孔口に茶色の堆積物が少量認められる。

レベル3:スライム付着。孔口にスライムの垂れ下がり等が認められる。

レベル4:スライム付着。孔口の25〜50%程度の高さで付着している。

レベル5:スライム付着。孔口の50%程度以上の高さで付着している。 |

写真−2 スライム付着程度の例 |

表−2 スライム付着程度毎の調査本数

| スライム付着程度(レベル) |

無し |

付着 |

合計 |

| レベル1 |

レベル2 |

レベル3 |

レベル4 |

レベル5 |

| 調査本数 |

21 |

7 |

22 |

6 |

8 |

64 |

|

| |

写真−3 水質調査に用いたテストキット

(IR-18B) |

スライムの付着程度毎の調査本数は表−2に示すとおりです。特にスライムの付着が多いレベル4、5は、14本認められました。

現場における水質調査(全鉄)には、テストキットIR-24、IR-18B(写真−3)を用いました。全鉄の濃度は、比色盤と試料の色を目視で比較することにより計測します。本手法は、集水管1本当たりの計測時間が数分程度で、試薬も安価です。

全鉄の濃度は0.00〜1.00mg/lまではIR-24の結果を、1.0〜10.0mg/lまではIR-18Bの結果を、それ以上の場合は試料を蒸留水で薄めて計測した結果を採用しました。

表−3、図−1には、スライムの付着程度と集水管排水中の鉄分濃度(全鉄)の関係を示します。

|