| 愥曵丒抧偡傋傝尋媶僙儞僞乕偨傛傝 |

|

||||||||

| 怴妰帋尡強偵偍偗傞丄摴楬愥奞尋媶偺婳愓乮慜崋偐傜偺懕偒乯 4丏悂愥丒悂棴傝偵娭偡傞尋媶

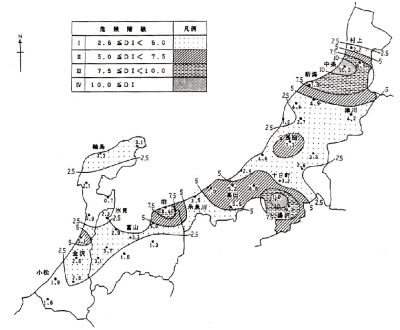

丂尋媶惉壥偲偟偰丄乮1乯3師尦悂棴傝僔儏儈儗乕僔儑儞傪奐敪偟傑偟偨丅捈妏埲奜偺晽岦偱傕丄嶒慜屻偺悂棴傝宍忬偼尰抧寁應寢壥偲惍崌偟偨寢壥偑摼傜傟傑偟偨丅偙傟傑偱奐敪偟偨2師尦僔儏儈儗乕僔儑儞偲暪偣偰尰抧傊偺墳梡偑壜擻偲側傝傑偟偨丅乮2乯悂愥敪惗尷奅忦審傪傕偲偵杒棨抧惍娗撪傪儌僨儖偵悂愥婋尟搙暘晍恾傪嶌惉偟傑偟偨丅偙偺寢壥偼尰抧偱偺敪惗昿搙挷嵏偲傎傏惍崌偡傞傕偺偲側偭偰偄傑偡丅偙偺庤朄偵傛偭偰彫抧堟偺暘晍恾嶌惉傕壜擻偲偱偁傞偙偲偑暘偐傝傑偟偨丅

5丏憤崌揑摴楬娗棟偵娭偡傞尋媶

丂嘆偱偼丄堦斒崙摴18崋偵偍偄偰掕揰帺摦娤應媦傃尰抧徻嵶娤應傪峴偄搤婜摴楬偵偍偗傞摴楬婡擻掅壓梫場偵偮偄偰帋尡挷嵏偟傑偟偨丅偦偺寢壥丄楬柺忬懺乮姡憞丄幖弫丄搥寢丄愊愥偺4暘椶乯偲捠夁岎捠偺暯嬒懍搙偺娭學傪尒傞偲丄姡憞忬懺傪婎弨偲偟偨応崌偵搥寢楬柺偱栺1妱丄愊愥楬柺偱栺3妱掱搙偺懍搙掅壓偑尒傜傟傑偟偨丅傑偨丄憱峴懍搙偑楬柺娗棟悈弨偺巜昗偲惉傝偆傞壜擻惈偑尒偄弌偝傟傑偟偨丅嘇偱偼丄愥昘楬柺偺偡傋傝杸嶤學悢偵拝栚偟楬柺惈忬傗婥徾忬嫷摍偲愥昘楬柺偺偡傋傝杸嶤學悢偺寁應寢壥偐傜搤婜摴楬娗棟傪峴偆忋偱娤應偑昁梫側梫場傗偡傋傝杸嶤學悢偺悇掕庤朄偺専摙傪峴側偄傑偟偨丅偦偺寢壥丄偡傋傝杸嶤學悢偼丄楬柺暘椶偵傛傝戝傑偐偵攃埇弌棃傞偙偲偑暘偐傝傑偟偨丅傑偨丄楬柺暘椶枅偵偡傋傝杸嶤學悢偵塭嬁傪偍傛傏偡梫場偑堎側傞偙偲偑暘偐傝傑偟偨丅廳夞婣暘愅偵傛傝丄偮傇愥壓憌昘斅丄偙側愥壓憌昘斅偱偼丄梡偄偨僨乕僞偑椙偔嵞尰偝傟傑偟偨丅

6丏摴楬埨慡巤愝偺婎弨壔偵娭偡傞幚尡

丂嘆偱偼丄愊愥抧偵偍偗傞埨慡偱偐偮宱嵪揑側杊岇嶒偺愝抲偑壜擻偲側傝丄杊岇嶒愝抲梫峧偺帒椏廤偵庢傝擖傟傜傟傑偟偨丅嘇偱偼杒棨偺傛偆側幖愥偺応崌丄婥壏偑暯嬒-0.8亷掱搙丄晽懍偑2m/s掱搙偺旝晽忬懺偱拝愥偑惗偠傞偙偲偑敾柧偟傑偟偨丅傑偨丄孹幬妏0亱 偺昗幆斅偵偍偗傞拝愥棪偑傎傏100%傪帵偡婥徾忦審偺傕偲偱拝愥棪偲孹幬妏偺娭學傪昞偡幃傪摼傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅

7丏婡婍偺奐敪偵娭偡傞帋尡尋媶

丂尋媶惉壥偲偟偰丄娙堈宆偱埨壙偐偮懴媣惈偺偁傞愊愥怺寁傪奐敪偟傑偟偨丅

8丏戝妛偲偺嫟摨尋媶

慜崋3丏搥寢丒埑愥偵娭偡傞尋媶偺嘔壽戣偵堷偒懕偒忋婰嘆丄嘇偺尋媶傪幚巤偟楬柺忬懺梊應儌僨儖夵椙傪丄暉堜戝妛偲偺嫟摨尋媶偱峴偄傑偟偨丅嘆偱偼丄埑愥楬柺偵偍偗傞捠夁幵椉戜悢偲兪寁應偐傜埑愥枾搙偲兪偺娭學傪攃埇偟楬柺忬懺梊應儌僨儖幃偺夵椙傪峴偄傑偟偨丅嘇偱偼丄嵟怴塻偺楬柺偡傋傝僙儞僒乕傪搵嵹偟偨幵椉傪傕偪偄偰丄僔儍乕儀僢僩楬柺偵偍偗傞兪寁應偐傜僔儍乕儀僢僩偺幙検娷悈棪偲兪偲偺娫偵枾愙側娭學偑柧傜偐偵側傝傑偟偨丅

9丏寶愝徣(崙搚岎捠徣)偺埶棅偵娭偡傞挷嵏尋媶

丂埲忋丄慜夞偲崌傢偣偰尋媶壽戣傪9偮偵暘椶偟尋媶惉壥傪傑偲傔傑偟偨丅偙傟傜偺惉壥偑奺庬妛夛傗曬暥摍偲偟偰敪昞偝傟偰偄傑偡偺偱丄徻嵶側偙偲偑抦傝偨偄曽偼丄搚栘尋媶強傊偍栤偄崌傢偣壓偝偄丅

|

||||||||

| 乮暥愑丗慜摴楬愥奞晹栧尋媶堳 彫椦堦帯乯 |

暯惉16擭乮2004擭乯怴妰導拞墇抧恔偵傛傞愥曵懳嶔巤愝偺旐嵭忬嫷偵偮偄偰 丂拞墇抧恔偵傛傝旐嵭偟偨拞墇抧曽偼丄変偑崙桳悢偺崑愥抧懷偱偁傝丄悢懡偔偺愥曵懳嶔巤愝偑愝抲偝傟偰偄傑偡丅廬棃抧恔偵傛傞旐嵭帠椺偺側偄愥曵懳嶔巤愝傕旐嵭偟偨偨傔丄摉僙儞僞乕偱偼幚懺攃埇偲旐嵭抧傪崑愥偵傛傞嵭奞偐傜庣傞偨傔偵丄抧恔捈屻偺11寧侾擔偐傜12寧拞弡偵偐偗偰尰抧挷嵏傪峴偄傑偟偨丅挷嵏売強悢偼愥曵懳嶔巤愝偑愝抲偝傟偰偄傞213売強乮偆偪杊岇岺6売強乯偱偡丅

|

幨恀亅侾丂梊杊嶒傊偺搚愇偺懲愊忬嫷

幨恀亅侾丂梊杊嶒傊偺搚愇偺懲愊忬嫷 幨恀亅俀丂幬柺曵夡偵敽偆梊杊嶒偺堏摦丒棊壓忬嫷

幨恀亅俀丂幬柺曵夡偵敽偆梊杊嶒偺堏摦丒棊壓忬嫷