|

新潟試験所の冬期道路雪害研究の43年

今年度より基礎道路技術研究グループに引き継ぎました冬期道路雪害研究に関わる、新潟試験所における43年にわたる歩みを、試験所長(昭和63年から平成3年)を含め延べ20年にわたり携わられた下村忠一氏に、今号から3回にわたり寄稿していただきます。

はじめに

第1回目は新潟試験所における道路と雪に関わる調査研究の変遷を、社会情勢の移り変わりとともに総括的に振り返ります。なお、個別の研究課題等については、雪崩・地すべり研究センターたより第33号、34号の研究ノート等を参照してください。

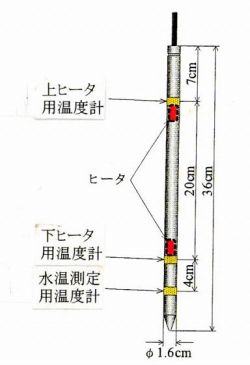

写真−1 |

1.昭和40年(1965年)以前

雪対策に関する研究の歴史は古く、20世紀半ばには鉄道の雪崩対策(予防柵、階段工)が実施された事例が報告されている。道路の雪対策が実施されるようになったのは、「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法」が昭和31年に成立されてからで、その後、各機関では目的に応じ独自の方法で検討されてきた。

土木研究所では道路に積もった雪を排除する除雪機械に関する研究から開始され、昭和30年代後半には交通障害の原因となる吹雪に関する研究が主に行われた。

そして「38年豪雪」で多発した雪崩災害に対し、雪崩に関する研究が積極的に行われた。雪崩対策の初期の研究は国鉄において昭和34年頃から人為的に爆薬等で積雪を落下させる人工雪崩実験が実施されている。建設省では、昭和37年から土木研究所の道路部トンネル研究室が、道路保全のため人工雪崩実験を上越国道工事事務所(現:北陸地方整備局長岡国道事務所)と共同研究により新潟県南魚沼郡貝掛地先と新潟県中頸城郡妙高村幕の沢で開始した。

新潟試験所は昭和37年から雪崩対策施設等の設計に必要な基礎データを収集していたが、昭和40年からロケット弾を用いて雪崩を遠隔的に制御する手法の開発共同調査に参加し(写真1)、道路に関わる雪氷調査を本格的に開始した年となった。

2.昭和40年代(1965年〜1975年ころ)

その後新潟試験所では時代の要望に対応した様々な調査研究が実施された。この当時は、冬期道路交通を確保することを主目的とし、克雪を主体にした調査が行われた。

その一つが雪崩対策のための雪崩予測で、そのための基礎的調査を開始している。

他方、冬期道路の安全確保のため、すべり摩擦特性の解明を主とするすべりに関する調査と、道路上の凍結・圧雪を処理する融雪技術に関する検討も行われている。この融雪工法は、当初は電熱が用いられていたが、融雪効果に優れ、かつ安価な温水循環方式の導入を検討した。

写真−2 |

写真−3 |

3.昭和50年代(1976年〜1985年ころ)

冬期道路の安全性に加え確実性を確保することが重要視されるようになった。しかし当時の気象庁等が発表する雪氷予測は、広範囲を対象にしたエリア予測が主で、道路のような局地気象に左右されるものに対しては道路管理として利用するには不十分であった。新潟試験所では除雪作業等の効率化のもととなる道路上の降雪量を予測する道路気象情報システムの開発を、わが国で最初に試みた。この開発以後、道路気象予測の検討が盛んに行われるようになった。

また、「56年豪雪」等によりガードレール、雪崩予防柵等構造物の破損が多発し(写真2)、対応できる施設の開発に着手し、ガードレールは上部構造物の強化と下部構造の効果的な補強方法も提案し、雪崩予防柵は、わが国のような雪の多い地方に適した雪圧係数等を提案した。

また、道路の標識板に着雪し見えなくなるトラブルが多く発生し、着雪防止に関する検討を行った。標識板に電熱ヒータを設置するか、傾けるか、また滑りやすい塗料等を用い着雪させない方法等があるが、これらの諸特性について検証し最も効果的工法として傾ける工法を提案し、現在でも一般的な工法として広く用いられている。

また、吹雪に関する調査も行われ、視程障害と吹き溜まり障害対策として検討を行い、その成果の一つに吹雪シュミレーションプログラムの開発があげられる。道路の凍結特性を線として把握する方法として、サーマルマッピングによる手法を提案したが、現在も冬期道路管理の効率的な運用手段として各事務所で利用されるようになった。

また、路面及び気象状況を迅速かつ正確に把握するため、積雪深計、降雪検知機等の開発も行った(写真3)。

写真−4 |

4.昭和60年代(1986年〜1995年頃)

冬期交通の安全かつ確実な確保に加え、経済性、環境等を考慮した対応が課題になった。このため冬期道路をより効果的・効率的に管理する研究に積極的に取り組まれた。

降雪予測の精度向上及び凍結予測手法の開発と、それらの道路管理における効率的な利用方法の検討があげられる。

凍結予測ではまず、凍結・圧雪・湿潤・乾燥等の路面状況を的確に判断し、道路管理の効率的運用を図った。

環境に関する課題としては、例えば海水熱利用等を用いた自然エネルギーによる融雪施設の検討が行われた。

他方、積雪中の構造物が雪の沈降力により破損するケースが多発したことを受け、その解明に着手した(写真4)。その結果、雪中構造物の形状、埋設深さごとの沈降力特性が解明され、新編防雪工学ハンドブック等に掲載されている。

なお、雪崩の発生予測の基礎調査は集落雪崩対策調査に移行された。

5.それ以降(1996年〜2004年)

より安全かつ快適な道づくり、そして冬期の道路をどこまで管理するかが議論されるようになった。

新潟試験所では、前項の継続調査と冬期道路管理水準の一環として路面のすべり特性調査、凍結路面の判定を簡便化する路面分類等に関する調査等も行われた。

あとがき

新潟試験所による道路と雪に関する調査研究への取り組みによってもたらされた多くの成果は、わが国、特に本州における雪害対策の基礎を築いたといえる。今後は、これらを

基にさらなる展開を期待するものである。

|