重点研究「地震に伴う地すべりの強度変化特性調査」研究成果中間報告

1. 研究手法

中越地震における既存地すべりの大規模な再滑動は、次の特徴を持つ箇所で数多く発生したと言われています。

(1)流れ盤の緩傾斜面

(2)砂岩や砂岩泥岩互層など砂質の地盤

(3)末端が開放されている地形

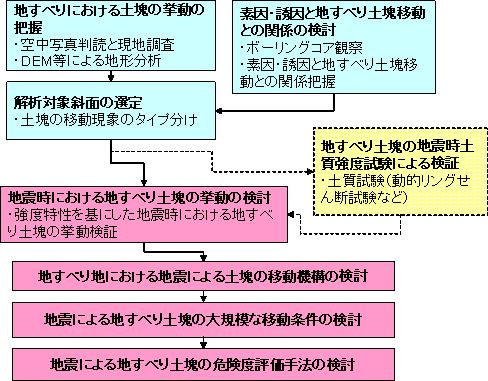

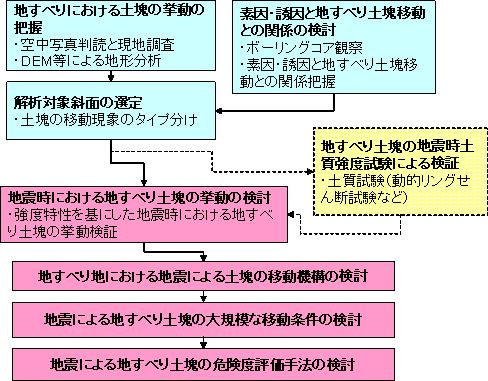

当センターではこれらを踏まえ、地すべり特性を明らかとするために、芋川のみならず朝日川、相川川流域で土塊の規模や移動量の大きな地すべりを抽出し、図1の研究フローに基づき、詳細な現地踏査やボーリングコア観察(特に、対策工事のため実施された調査ボーリングデータは、地すべり土塊内部の地質と挙動を把握するうえで重要です。)など、多角的な分析を行ってきました。並行して、動的リングせん断試験を行い、地震時の地すべり土塊の挙動について土質的な検証を行っています。

図1 研究フロー |

表1に研究の対象とした10箇所の再滑動地すべりを示します。

表1 H17研究対象

|

2.事例の紹介

今までに解析が終わった代表的な3事例について紹介します。

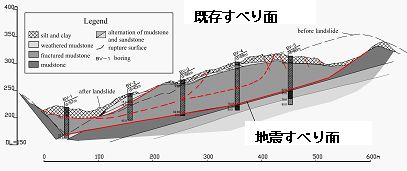

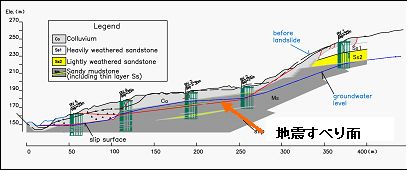

2.1 塩谷神沢川地すべり(最大規模、砂岩泥岩互層)

塩谷神沢川地すべりは、規模・移動距離ともに中越地震で発生した最大の地すべりです。今回、再移動した既存地すべりのうち、規模が総土量750万m3と際立って大きく、すべり面の深さが既存すべり面より格段に深い80mとみられます。砂泥互層の岩盤中に既存の地すべりとは異なる深度ですべり面が形成された初生的地すべりと考えられます。

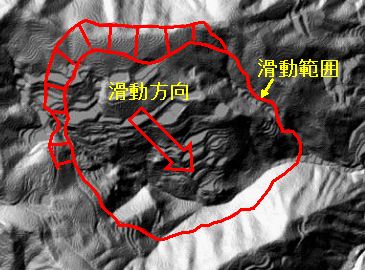

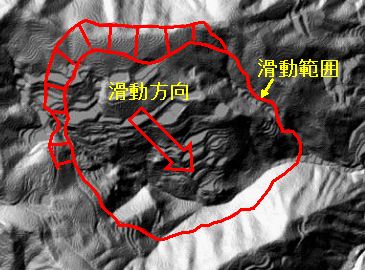

なお、図2に示すように、地震前には、すり鉢状の尾根に囲まれた凸状の緩い斜面を呈しており、この斜面が移動したことが分かりました。

図2 塩谷神沢川における地震前の陰影図 |

図3 塩谷神沢川地すべりの断面図 |

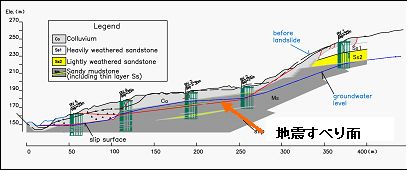

2.2 田麦山小高地すべり(シルト岩系)

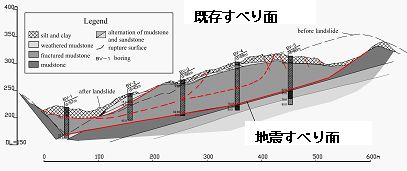

田麦山小高地すべりは、中越地震で地すべりがほとんど発生していない相川川で生じた地すべりです。移動土塊は対岸に乗りあげ、河道を閉塞していました。基盤はシルト岩〜細粒砂岩からなります。最大厚20mと比較的浅いすべり面を持ち、末端部の移動土塊が厚いことが特徴です。

図4 田麦山小高地すべりの断面図 |

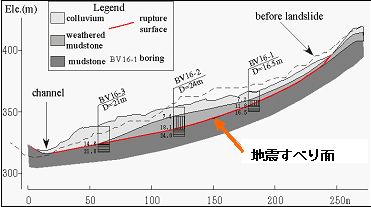

2.3 尼谷地地すべり(泥岩)

尼谷地地すべりは、中越地震での発生事例が少ないとされている泥岩分布域で滑動した事例です。すべり面は比較的浅く、基盤岩と風化層の境界で発生した地すべりとみられます。本地すべりは地すべり防止区域内で発生したもので、昭和55、56年には地すべり災害の発生が記録されています。

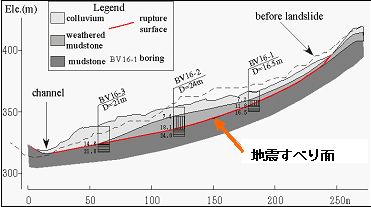

図5 尼谷地地すべりの断面図 |

3.現在までに得られた成果による考察

ボーリングコアの観察等によって、地震時に生じたすべり面の特徴として、通常の地すべり等にみられる地すべり粘土などが確認されず、滑落崖を除きすべり面が明瞭ではありませんでした。これは、地震時に過去に滑動していた位置とは異なる部分で、あらたにすべり面が形成されたと考えられ、地震時の地すべり土塊の運動形態は、初生的な地すべりあるいは、崩壊に近い形態で滑動したことが確認されました。

また、地震前の地形的をみると、上記の3事例には、横断や縦断的に凸型を呈しているという共通点があり、地形特徴が重要な要因として考えられます。なお、中越地震の特徴として、地域により最大加速度の強度と方向に大きな偏りがあり、地震動の最大加速度等との関連性の検討が重要と思われます。

4. 今後の研究の展開

芋川流域では湯沢砂防事務所による地すべりのボーリング調査等が進行しています。他機関所管などの調査データも参考にして、調査事例を増やし、解析を進めます。また、田麦山小高地すべりなどでは、中越地震時に滑動しなかった隣接する地すべりと地形等の条件を比較して、滑動要因を抽出する予定です。

中越地震で発生した地すべりは、融雪時などで動く地すべりとは異なり、短期間に地震動による大きな力が作用したものと推定されます。この意味では初生的地すべりあるいは、崩壊的な挙動を示した可能性があります。このような地震動を地すべり滑動と関連づけ、解析する予定です。しかし、中越地域を網羅する十分な加速度等の観測データがありません。また、強い余震が複数回発生したため、どの地震によって土砂移動が生じたのかが不明という問題があります。まずは、概略の加速度分布等を把握し、安定解析等の定量的な解析手法も取り入れて検討を進める予定です。

| * |

塩谷神沢川地震前陰影図は、文部科学省科学技術振興調整費による委託を受けて行う研究開発(活褶曲地帯における地震被害データアーカイブスの構築と社会基盤施設の防災対策への活用法の提案、研究代表者:小長井一男)より引用しました。 |

(文責:村中)

|