| 雪崩・地すべり研究センターたより |

|

||||||||||||||||||||||||||||||

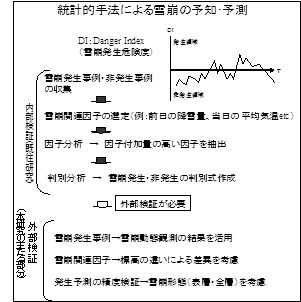

雪崩要因の標高依存性と発生予測 に関する研究(H15-18年度)

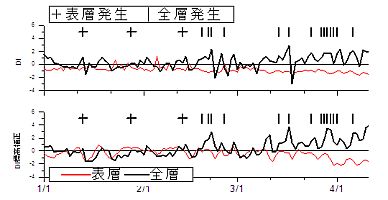

56、59豪雪時の雪崩事例をもとに気象データにより統計的に雪崩の発生を予測する「判別式」は、実用的な反面、精度が不十分であり、少雪期が続き検証・改良ができませんでした。このため、雪崩現地観測による発生状況を適確に 把握した上で、アメダスなど気象データに対して標高補正を考慮し改良した判別式を含め外部検証を行いました(図−1参照)。 <研究成果> ・CCTVカメラを中心とする総合的な常時観測システムで、約2,800件(形態まで判読可能820件)の雪崩発生事例を把握しました。 ・雪崩発生に関わる積雪・気象データの標高補正の検討においては、積雪深、気温の標高補正式がとりまとめられました。 ・改良した雪崩発生予測式と既存式とで、捕捉率(雪崩発生日に雪崩発生予測をした割合)を比較したところ、予測精度の向上が見られました。一方、風速が他地域と大きく異なる地区では精度が低下する例もありました(表−1)。

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

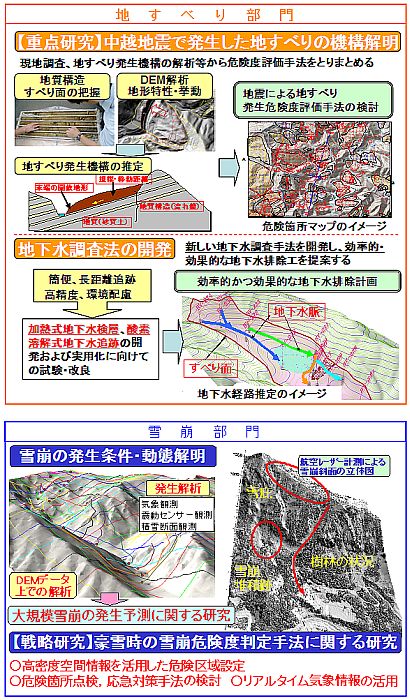

平成19年度は次の研究テーマを中心に積極的に調査・研究に取り組みます。

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

激甚な地震後における地すべり 土塊の運動特性に関する研究

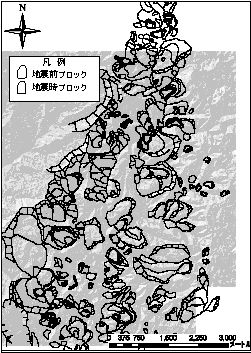

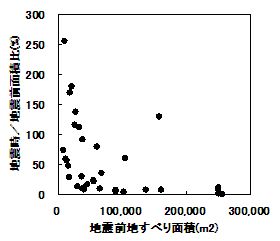

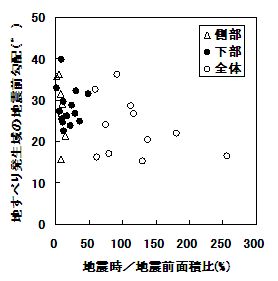

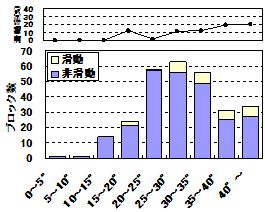

本研究は、2004年新潟県中越地震で発生した地すべりの機構を解明し、地震時における再滑動型したすべりの危険度評価方法を確立するため、再滑動型地すべりの特性の解明を目的として実施しました。 中越地震前後の空中写真やDEMデータを用いた判読や、詳細な現地踏査により、地震前の地すべり(以下、既存地すべり)地形特性や地震時の再滑動した範囲及び移動状況等を把握し、そのうえで、地震前後の地すべりブロックを比較し、地震で再滑動する地すべりの特性を検討しました。研究の一部を以下に紹介します。 2.研究成果 2.1 中越地震で発生した地すべりの特徴 地震前及び直後のの空中写真・DEMを判読し、既存地すべりと再滑動地すべりを抽出しました。 地震前の空中写真(土木学会(1975))の判読で、 10ha以上の面積をもつ既存地すべりは52箇所で確認されました。中越地震で発生した再滑動地すべりは全52箇所で、平均面積1.78haでした。うち面積3ha以内のものが約8割を占めており、面積10ha以上は塩谷神沢川(20ha)のみで、再滑動した地すべりの規模は小規模でした(図−1)。 2.2 中越地震で発生した再滑動地すべり 地震前の地すべり地形との関係 地震で再滑動した52箇所の地すべりの内、34箇所(65%)が既存地すべり地形内で発生しました。このうち27箇所(79%)の地すべりが既存地すべりよりも面積が小さいことが確認されました。また、「既存地すべり面積」と「地震前に対する地震時の面積比」には、概ね反比例の関係にあり(図−2)、地震時に発生した地すべりは、地震前の大規模な地すべり地形に対して、小規模であることが確認されました。また、全体が滑動した地すべり発生域が緩勾配を呈す傾向があるのに対し、下部の一部が滑動したものは、すべて20°を越え急勾配でした(図−3)。下部が滑動した地すべりは、既存地すべり地形の末端急崖部が再滑動したものと思われます。

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| 2.3 中越地震で再滑動した地震前地すべり地形の特徴 地すべり末端勾配の影響を検討するために、地震前地すべり地形の末端から遷急線までの勾配を計測し整理しました。全体傾向として、遷急線までの勾配が急になるほど滑動率が高くなり、35°以上は約20%の値を示しています(図−4)。地すべり末端の勾配と再滑動型地すべりには、深い関係があることが分かりました。

|

||||||||||||||||||||||||||||||