|

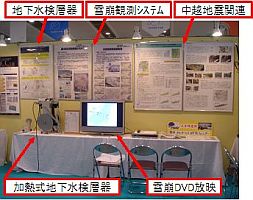

10月18-19日に福井県産業会館で「北陸技術交流テクノフェア2007」が開催され、地すべりチーム、土質チームとともに「加熱式地下水検層器」の展示と「雪崩現地観測映像ハイライト」の放映を行い、中野前交流研究員が見学者への説明を行いました。

本テクノフェアは、北陸内外の技術・製品を一同に集結・展示・実演し、開発力や技術力を紹介するとともに、北陸初の新産業・新技術の創出、地域経済の活性化を図るもので、本年で18回目の開催となります。北陸最大規模の産学官の交流会で、約200ブースの出展があり、約2万人が来場されました。

雪崩映像の放映では、会場内に雪関係の展示が少なく、また雪崩映像は非常に珍しいことから、多くの方々に見学いただき、情報提供ができました。

当センター展示ブース |

見学者への説明 |

|

|

交流研究員 中野 剛士 交流研究員 中野 剛士

(H18.11〜H19.10在籍)

1年間にわたり雪崩に関する調査・研究をさせていただきました。この期間中、豪雪時の雪崩危険箇所点検および応急対策手法の検討について、事例収集や課題整理等を実施しました。調査先である行政機関ならびに業者の方々には、貴重なご意見や現地案内等でご協力いただき感謝しております。また、センターでの雪崩現地観測や富士山、立山雷鳥沢での雪崩現地調査に参加し、雪崩について多方面から学ばせていただきました。今後、この経験を生かし、自然災害の防止等に貢献できるよう努力いたします。((株)上智 事業本部設計課)

***交流期間中の10月13日に長女京佳ちゃん誕生おめでとうございました。また1年間単身赴任お疲れさまでした。***

|

|

交流研究員 鈴木 聡樹 交流研究員 鈴木 聡樹

(H19.11〜H20.4予定)

11月より半年間御世話になります鈴木聡樹(そうき)と申します。入社19年目になり、東京−大宮−高松−秋田−仙台−東京と、各地の地すべりを主とする斜面災害の調査・対策について携わってまいりました。転じて、中越地震に伴う地すべり機構の総合的な解析という経験のない研究課題に携わり、身が引き締まる思いです。地震を引き金とする地すべりの発生・非発生は何が要因であるのか興味があります。皆様のご指導の下、土砂災害の予知・予防技術に関る研究に少しでも貢献できよう、心気一転努力していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

|

専門研究員 ハスバートル(哈斯巴特尓) 専門研究員 ハスバートル(哈斯巴特尓)

(H19.12〜H22.12予定)

再びお世話になるハスバートルです。05年7月から1年間交流研究員として中越地震による地すべりの挙動と機構について研究し、今回は地震時における再滑動地すべりの危険度評価について研究することになりました。中越地震や中越沖地震など大規模な地震に伴う再滑動地すべりを、地形・地質学的な特徴及び地震動に注目し、その発生条件から危険度評価手法を提案したい。私は大学院(富山大)では跡津川断層系を対象とした活断層の研究をしましたが、今後はこれまでの経験や知識を生かし、活断層及びそれに伴う地震動と地すべりなどがもたらす自然災害の軽減に貢献できるように励みます。さらに、出身地の中国においても地震や地すべりに関する研究で交流を深めたいと考えています。

|

部外研究員 中村 浩之 東京農工大学名誉教授 部外研究員 中村 浩之 東京農工大学名誉教授

40年ぐらい昔になりますが、新潟試験所(当時)に、3年半研究員として過ごしたところに、また部外研究員として雪崩・地すべり研究センターの皆さんと、地すべりの研究をさせていただくことになりました。歳を重ね世の中も我が身も姿は大きく変わりましたが、身近に地すべりに接しられることができるようになり、感謝の気持ちとあらたに未知の解明への意欲が湧いております。

地すべり研究は着実に進んでまいりましたが、どうしても解決したい課題の一つは「地震地すべり」です。地震によって山崩れや崩壊が多発することは報告されてきましたが、いわゆる第三紀層地すべりが広く分布する地域では、近くで地震が起こっても地すべりはほとんど滑動しないため、特別な配慮も、この問題に対する研究もなされていませんでした。しかし3年前、中越地震で「地震地すべり」が多発し、尊い命や財産が失われましたが、このような悲惨な災害の再発を回避するためには、「地震地すべり」対策法を見出したいと考えております。このためには一つ一つ出来るだけ多く調査・分析し、性状を解明する必要があります。

雪崩・地すべり研究センターの構内にはニュートンのリンゴの分身が実をつけていますが、「地震地すべり」というリンゴが落ちたのを機に、センターの皆さんと解き明かせればと願っております。

[略歴]

1965 建設省入省,66年より土木研究所地すべり研究室

1968.9〜1971.12 新潟試験所

1984 同地すべり研究室長

1987 農学博士(東京大学)

1991 東京農工大学農学部助教授

1993 同教授

2007.3 退官 同大学名誉教授 |