研究成果の紹介

北海道における農業水利施設を活用した小水力発電の導入可能性の検討

図-1 小水力発電施設の事例

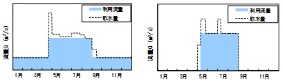

表-1 固定価格買取制度(FIT)に

おける小水力発電の調達価格

(クリックすると拡大します)

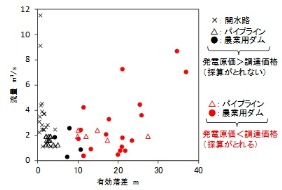

図-2 北海道外における 図-3 北海道における

農業水利施設の流量 農業水利施設の流量

パターン パターン

(クリックすると拡大します)

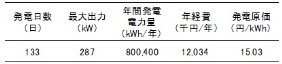

図-4 北海道の農業水利施設を

活用した小水力発電の採算性

(クリックすると拡大します)

表-2 農業用ダムにおける

発電原価の試算結果

(クリックすると拡大します)

北海道における導入上の課題

地域に賦存する再生可能エネルギーの利用として、農業水利施設における水の落差を活用した小水力発電(図-1)の導入が推進されています。平成24(2012)年7月には、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(以下、「FIT」)が施行され、小水力発電の調達価格がFIT施行前の2倍以上に引き上げられました(表-1)。これに伴い農業水利施設を活用した小水力発電への期待がいっそう高まっています。しかし、北海道における小水力発電の普及は、順調に進んでいるとはいえません。道外の農業水利施設では、年間を通して発電に利用できる流量がある場合(図-2)が多いのですが、北海道の農業水利施設では、9月から翌年4月までの農業用水利用がほとんどないことから、発電期間が5月から8月までに限られるという制約があります(図-3)。そのため、北海道における小水力発電の導入に際しては、事前に採算性を注意深く評価する必要があります。

発電原価の試算による採算性評価

水利基盤チームでは、灌漑期のみに発電を行う小水力発電が経済的に成立するのかを検証するため、北海道における実際の農業用水路(開水路、パイプライン)および農業用ダムの設計諸元に基づく小水力発電の発電原価を算出して、FIT調達価格との比較検討を行いました。この研究における発電原価の算出では、たとえばダムにおいて発電に利用可能な落差を過去の貯水位の実績値から求めるなど、一般的な発電原価の算出に比べて精度を高めていることが特徴です。

採算性を確保出来る事例の探索

図-4は開水路·パイプライン·農業用ダムにおいて小水力発電の採算がとれる流量や落差の範囲を示したものです。ここでは施設建設費は50%の補助を受けるとしました。赤の点の分布範囲が示すように、有効落差が概ね10m以上あれば、流量の大きさに関わらず採算がとれる結果となりました。開水路内の落差は数m以下であるので、開水路における小水力発電の導入は難しいと考えられます。有効落差10m以上の農業用ダムやパイプライン区間においては、小水力発電導入の可能性があります。

表-2は、比較的発電条件のよい農業用ダムについて、建設補助なしの条件において発電原価を試算した結果です。建設補助がない場合でも発電原価が調達価格を下回り、採算性を確保できる事例がありました。

以上に示したように、北海道においても小水力発電の採算性を確保できそうな農業用ダムがあります。小水力発電の実績に乏しい北海道では、こうした採算性の高い小水力発電から事業化を進めて、その運用実績を地道に積み上げていくことが必要です。そうした取組みの中で北海道特有の様々な課題に対応した知見を蓄積して、それを後進の小水力発電の普及に反映させていくことが重要です。

(問い合わせ先 : 寒地土木研究所 水利基盤チーム)