研究成果の紹介

コンクリート構造物の補修対策施工マニュアル(案)の提案

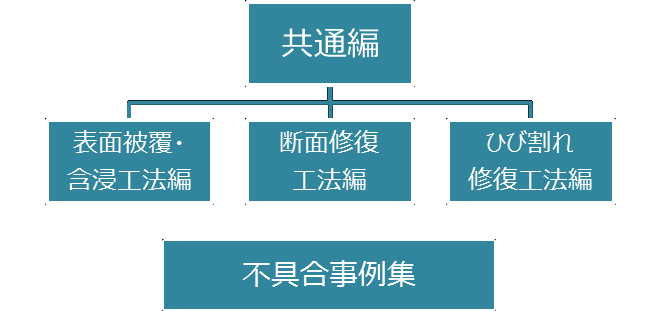

図-1 マニュアル(案)の構成

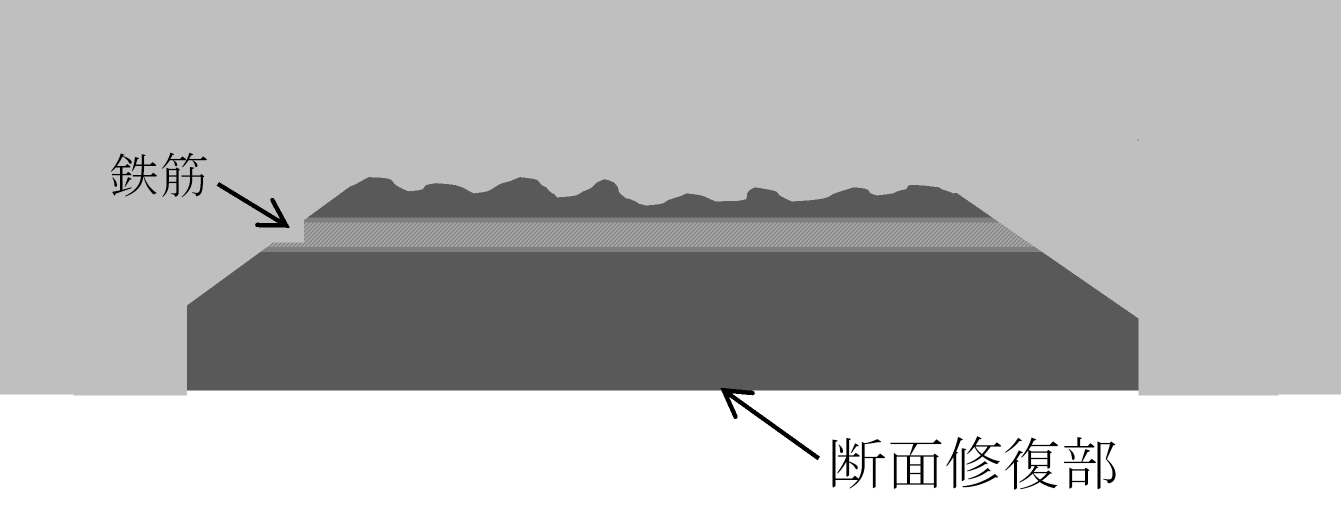

図-2 断面修復工法のイメージ

図-3 表面被覆工法の不具合事例 (上:塗装面の結露が原因とみられる事例) (下:塗り重ね方法が適当でなかった事例)

はじめに

コンクリート構造物は,橋梁,トンネル,ダム,水門など,様々な土木構造物として用いられています。適切な材料を用いて設計・施工されたコンクリート構造物は一般に優れた耐久性を有しており,過去には作ったあとの維持管理が不要だと考えられていたこともありました。

しかし,コンクリート構造物が建設されてからの年数が長くなるにつれ,補修を必要とする構造物も出てきています。その理由としては,設計時に想定よりも厳しい劣化環境にさらされたことや,過去には十分知られていなかった劣化メカニズムの影響を受けたことなどがあります。こうした土木構造物の補修に関しては,1985~87年度に実施された,建設省総合技術開発プロジェクト「コンクリート構造物の耐久性向上技術の開発」(以下,耐久性総プロ)で集中的な検討が行われ,劣化した構造物の補修対策が示されました。

構造物の補修を行うためには,補修する構造物の劣化の程度や,用いられている材料,劣化環境など様々な要因を考慮する必要があり,新しい構造物を建設するよりも高度な技術力が求められます。このため,耐久性総プロの後も様々な検討が行われており,耐久性総プロの検討の際には十分知られていなかった,補修対策を行う上で注意すべき点も明らかになっています。

そこで,近年の研究の成果を「コンクリート構造物の補修対策施工マニュアル(案)」としてとりまとめました。

研究成果の概要

「コンクリート構造物の補修対策施工マニュアル(案)」は,補修工法の選定方法等をまとめた共通編,よく用いられる工法ごとの留意点をまとめた工法別の編,および補修の不具合事例集からなります(図-1)。

コンクリート構造物の補修設計では,その構造物の劣化の理由や程度を考慮して,ここの構造物の状況に応じた補修工法を選定する必要があります。また,補修に用いる材料が必要な性状を有していることを試験等で確認する必要があります。本マニュアルでは,例えば,断面修復工法(劣化した部分をはつりとって補修材で修復する工法,図-2)に用いる材料の品質確認方法について整理しました。

一方で,材料・工法の選定が適切でも,施工時の品質管理が不十分であったため,再補修が必要となったような事例(図-3)もありました。こうした事例を踏まえて,例えば,表面被覆工法(コンクリートの表面を塗装して保護する工法)の施工時のチェックポイントについて整理しました。

マニュアルの入手方法

コンクリート構造物の補修対策施工マニュアル(案)は,土木研究所先端材料資源研究センターのホームページから無料で入手できます。

(問い合わせ先 : 先端材料資源研究センター)

透明ポリカーボネート折板を用いた越波防止柵の開発 ~沿岸道路における越波対策~

図-1 越波状況

図-2 従来型越波防止柵(有孔鋼板)

図-3 透明ポリカーボネート折板の載荷実験状況

図-4 放水実験状況(水+砂礫)

図-5 現場施工事例(H26年度施工 福井県)

1 研究開発の背景

海岸沿いの道路では、天候の影響により越波が発生し(図-1)、道路利用者の安全性に影響を与えるような事例があります。さらに、これに伴う交通規制によって、地域活動に支障をきたすことになります。このような越波から道路利用者を守るための対策の一つとして設置される越波防止柵には、従来、鋼製の有孔鋼板が使用されていました(図-2)。

近年、越波防止柵は大きな波圧や飛石に耐えうるとともに、採光性に優れ景観等にも配慮した構造であることが望まれるようになってきました。そこで透明で耐衝撃性に優れたポリカーボネート折板に着目し、これを活用した越波防止柵を開発しました。

2 透明ポリカーボネート折板を用いた越波防止柵

越波防止柵の直接波を受ける部分には、耐衝撃性、耐候性に優れる両面耐候処理された透明なポリカーボネート(熱可塑性プラスチックの一種)を使用しています。ポリカーボネートは、折板形状のものを使用することによって平板の場合と比較して板厚を薄くかつ耐衝撃性を向上させています。ポリカーボネート折板は、基礎に固定されたH形鋼支柱により支持されます。

本研究では、実物大のポリカーボネート折板試験体を用いた載荷試験により、折板本体の構造性能の確認と支柱への固定方法について検討を行ってきました(図-3)。その結果、設計荷重に対して各部材は十分に安全な耐力を有していることを確認しました。また、支柱も含む全体構造試験体を用いた放水実験により、水圧あるいは砂礫の衝突に対する挙動や透光性等に問題が生じないことを確認しました(図-4)。さらに、現場における試験施工結果を踏まえ、折板部材間の接続方法等の見直しを図ってきました。

本越波防止柵は、北海道の国道より適用が始まりましたが、道外でも適用が進められています(図-5)。

(問い合わせ先 : 寒地土木研究所 寒地構造チーム)