研究の紹介

川の環境情報ポータルサイトを公開しました ~河川環境に関する情報をより使いやすくします~

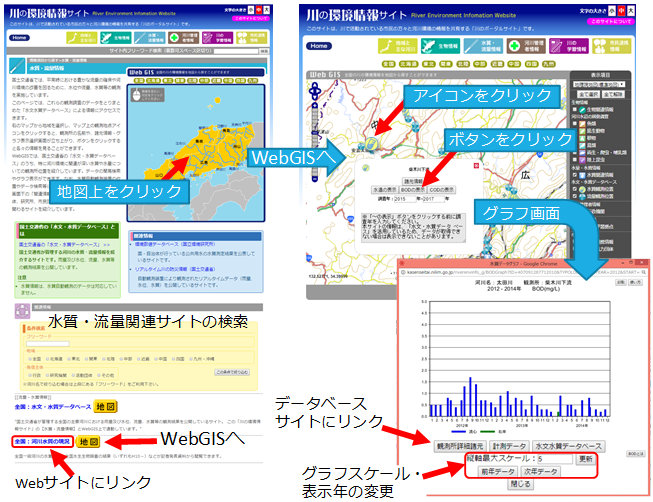

川で活動する市民団体への調査結果を受け、川の環境に関わる様々な情報を一括して提供できるポータルサイトの開発を国総研と連携して進め、「川の環境情報サイト」を公開しました。

本Webサイトでは、国土交通省が実施している全国109水系の川の環境調査の結果等をマップ(WebGIS)等から容易に検索することができます。一般の方が、各流域の川の生物、流量、水質、学習、川づくりなど、川の環境情報を簡便に入手することができます。市民と河川環境行政との連携・協働の促進にも活用されることが期待されます。

1.背景・経緯

川の環境保全・調査等において、河川管理者と市民との連携・協働が重要です。しかしながら連携における課題として、市民との情報共有が不十分であることが指摘されています。そこで、土木研究所と国総研は、河川管理者と市民との連携・協働を行いやすくする環境整備を目的としたWebサイト「川の環境情報サイト」(http://kasenseitai.nilim.go.jp/riverenvinfo/)の開発・運営を行っています。

2.川の環境情報ポータルサイトの開発

河川環境に関心を持った人がほしい情報に容易にたどり着くことができる、行政の持つ河川環境情報を客観的・総合的に分かりやすく発信することを目指し、システム設計を行いました。設計にあたっては、主な利用者として想定している市民団体の方々に、システムの機能等のニーズや意見を聴きながら進めました。

3.本Webサイトの特徴

①情報に素早くアクセス

検索方法を4種類用意しています。マップ検索、地域別検索、カテゴリ別検索、フリーワード検索。カテゴリは、生物、水質・流量、河川管理者、川の学習、市民連携情報の5つです。国土交通省や都道府県の河川管理者、研究機関、市民団体等が発信しているWebサイトを紹介しています。

②データを分かりやすく表示

水質・流量データについては、単なる数字の羅列ではなくグラフでデータを見ることができ、感覚的にデータを把握することができます。

③水系毎に情報を集約

全国109水系の流域ごとにページがあり、各河川の基礎情報が載っています。

図-1 トップページ画面

図-2 使い方の例

(問い合わせ先 : 水環境研究グループ 河川生態チーム)

移動式たわみ測定装置の開発

舗装は経年劣化とともにたわみ量が大きくなりひび割れなどの損傷が発生します。舗装の健全度を評価する測定装置として、写真-1に示すたわみ量を測定できるFWD(Falling Weight Deflectometer:舗装たわみ測定装置)がすでに実用化されており、補修箇所における補修工法の選定などに利用されています。しかし、停止しながら舗装のたわみ量を測定するため、連続でたわみ量を測定できず交通規制が必要となります。

走行しながら連続的にたわみ量を測定する測定装置は、1990年代の初頭から各国で開発が進められており、写真-2に示すRWD(Rolling Wheel Deflectometer(米国))等があります。この測定装置は、巨大な牽引式トレーラによるものであり、日本国内では車両寸法が車両制限令に抵触してしまうため、日本の道路管理のための測定装置としては適しません。そこで、(国研)土木研究所では、走行しながら連続して舗装の健全度を評価することができる装置として、写真-3に示す一般的な車両をベースにしたMWD(Moving Wheel Deflectometer:移動式たわみ測定装置)の開発に取り組んでいます。

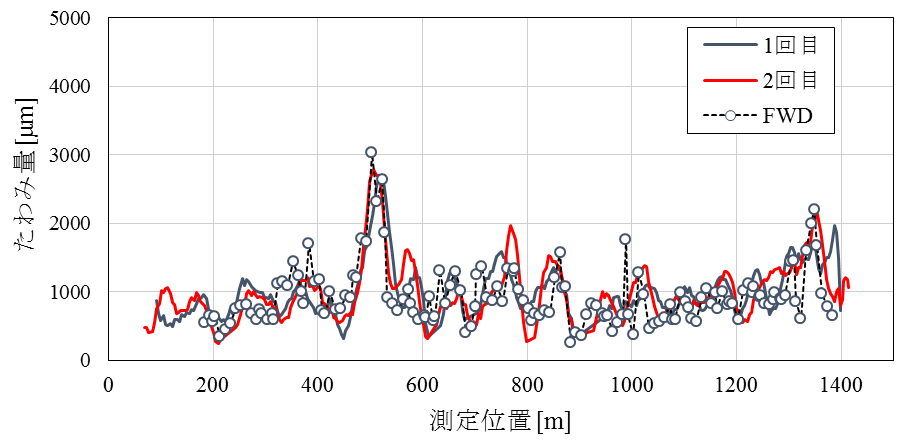

開発に当たっては、土木研究所と大学等の研究機関、路面性状測定会社、測定機器開発メーカーによる共同研究により実施しています。図-1は、土木研究所の構内道路において、MWDとFWDにより測定したたわみ量の測定結果の比較を示したものです。両者の測定結果は概ね一致していることが分かります。

引き続き、MWDを構成する機器の改良や実路での検証を通じた測定精度の向上など、実用化に向けた取り組みを進めていく予定です。

図-1 MWDとFWDによるたわみ量測定結果の例

(問い合わせ先 : 道路技術研究グループ 舗装チーム)

リモートセンシング技術を用いた融雪期の水資源管理の高精度化に関する研究

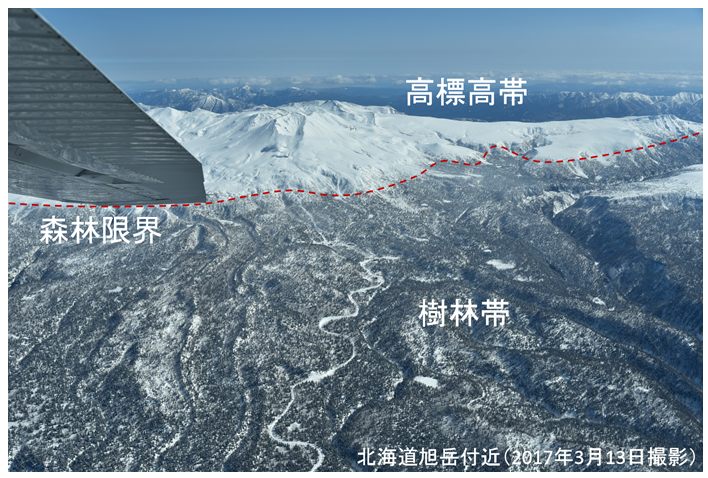

積雪寒冷地においては、融雪水をダムに貯留して夏にかけての水需要をまかなっており、積雪は水資源として重要です。一方で、融雪水は出水や土砂災害の原因にもなります。このため、水資源管理と防災の両面から、山間部の積雪分布をできるだけ正確に推定することが重要です.しかし、森林限界以上の高標高帯は、冬期の立ち入りが困難であることから、積雪分布に関する調査研究が十分に行われていません。

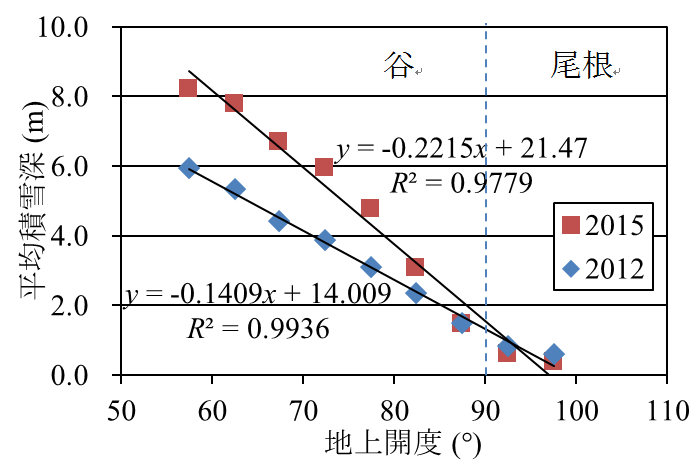

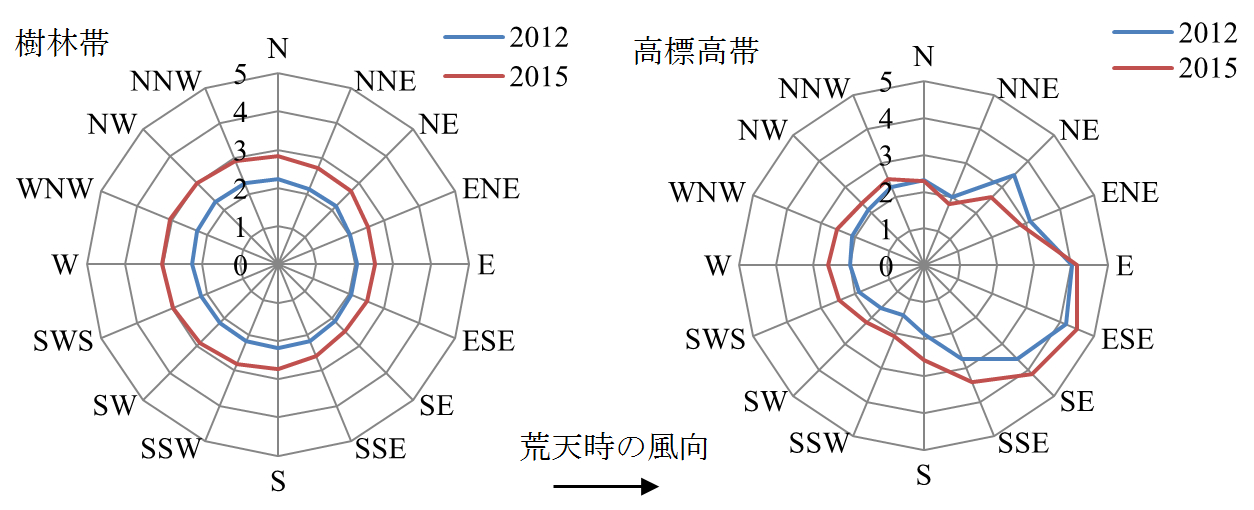

航空レーザ測量は、航空機やヘリコプターを用いて、上空から地表面の標高を高精度で計測する技術です。水環境保全チームでは、航空レーザ測量を用いて立ち入りが困難な山間部の積雪分布を計測し、その特徴の解明を進めています(写真-1)。これまでに、森林限界以上の高標高帯における積雪深は、地表面の凹凸を表すパラメーターである地上開度との間に線形の関係があり、谷地形において積雪深が大きく、尾根地形において積雪深が小さいことを解明しました(図-1)。また、森林限界以上の高標高帯においては、樹林帯における森林のように遮るものがなく、荒天時に強風が吹き抜けるため、この強風によって積雪が移動します。この結果、風上斜面の積雪深が小さく、風下斜面の積雪深が大きくなることがわかりました(図-2)。

このように、高標高帯における積雪分布は、地形と風の影響を強く受けることがわかりました。今後は、降雪直後の積雪分布(一次堆雪)が、強風による影響を受けて二次堆雪に至るまでのプロセスの解明を進める予定です。このプロセスを融雪・流出モデルに組み込むことにより、融雪期におけるダム流入量の予測精度を向上させ、融雪期における水資源管理の高精度化を図ります。

図-2 斜面方位別の積雪深

(問い合わせ先 : 寒地土木研究所 水環境保全チーム)