水をすくって、どんな生き物がいるのか調べる 環境DNA

河川や湖沼の水の中には、そこに生息する生物の組織片が浮遊しています。環境DNA調査技術は、水中の組織片からDNAを取り出し、分析をすることで、そこにいた生物の種類などの情報を取り出す技術です。現地の作業は水を汲むだけ、と簡便なことから、研究分野では様々な生物を対象とした調査に活用されています。土木研究所では、河川やダム・湖沼などで行われている環境調査に環境DNAを実装し、環境調査の効率化や、環境DNAで得られる生物情報を活用した情報の高度化を図るための研究に取り組んでいます。

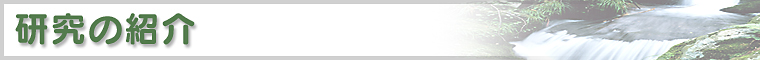

環境DNA調査の流れ

環境DNA調査の具体的な流れを図-2に示します。現場では、水を1~数リットルくむだけです。とても単純な作業に思えますが、後述するようにどこで水を汲むかによって得られる情報は大きく変わってきます。その水を濾過し、ろ紙の上などに残ったもの(=水中に浮遊していた雑多なもの)に含まれる生物由来の物質を溶かしてDNAを取り出します。得られるDNAはとても微量で、そのまますぐに生物情報を捉えることは困難です。そこで、PCR(コロナ検査でも用いられている)によって目標とする遺伝子を増やし、DNAの配列情報とします。種網羅解析ではこうして得られた配列情報を、DNAデータベースに登録されている既知の遺伝子配列と比べることで、サンプルの中に入っていた雑多な組織片の持ち主を特定し、生物リストを得るのです。

環境DNA調査の精度はデータベースの充実と組織片を捉えられるかにかかっている

環境DNA調査では、DNAデータベースに登録されていない種の情報を得ることができません。そのため、想定される種の多くがDNAデータベースに登録されていることが、より正確な生物リストを得るための条件となります。底生昆虫、蛙、鳥など、いろいろな生物群を対象とした分析方法がありますが、その中でも魚類では、種レベルの情報だけでなく、日本各地に生息する地域個体群のDNA配列情報も登録されているなど、データベースが充実しており、環境DNAを使って良好な生物情報を得ることが可能です。

しかしながら、サンプル中に組織片が含まれていなかった生物の情報は得ることができません。例えば、採水地点のすぐ近くにいたとしても、その組織片が流れにのって採水地点に到達しなければ、その生物の情報は得られないのです。

組織片をどうやって捉えるか?

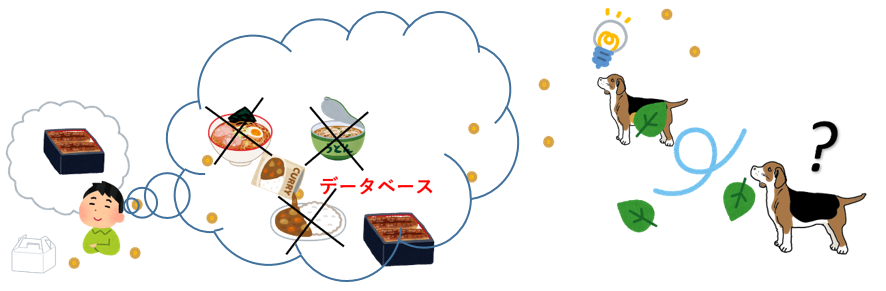

環境DNA調査では、採水をする河川だけでなく、採水地点につながる水域の面的な生物の組織片がサンプル中に含まれているため、面的な生物情報が得られます。その範囲は、発生源の量や水の流れ方にもよりますが、生物がいる場所(=組織片の発生源)から1km程度の範囲といわれています。そこで、流れ方向に約1kmの長さをもつ河川水辺の国勢調査の範囲で、瀬、淵などの環境区分毎に網などを使って直接魚を採捕した結果と、調査区間の最下流端1地点で採取した1Lの水を分析した結果を比べてみました。55地区での調査結果から、地区によってばらつきはあるものの、直接採捕で捉えられた魚種の76.2%を環境DNAで検出する事ができました。また、環境DNAで検出できなかった種の特徴として、小型の底生魚や水際の植生帯にいる小型魚、ワンドやクリークなど本川との連続性に乏しい水域にいる魚があげられました。調査を行った河川はいずれも規模が大きい一級河川で、対岸の魚の組織片が対岸まで届かなかったことも要因と考えられます。また、ワンドやクリークから流れ込む水量が本川の水量に対して小さいことが、この水域にいた魚を検出しにくかった要因ではないかと考えられます。

土木研究所では、この様な結果を踏まえ、全国の国土交通省地方整備局の協力をいただきながら、採水地点の最適化に向けた検討を進めています。また、潮の干満の影響がある汽水域、水の流れが緩やかなダム湖や湖沼についても、それぞれの特徴を踏まえた調査方法について検討を進めているところです。

(問い合わせ先 : 水環境研究グループ 河川生態チーム)

積雪寒冷地における沿岸のコンクリ-ト構造物の複合劣化特性

1.研究の目的

積雪寒冷地における港湾や漁港等の沿岸域に設置されているコンクリ-ト構造物の主な劣化要因としては、凍害や塩害が挙げられます。さらに、流氷の接岸等がある海氷海域においては、これらに加えて海氷の衝突や海氷による摩耗も加わることになります(写真-1)。そして、構造物の劣化はこれら要因が複合的に作用して進行します。これを「複合劣化」と呼びます。当チームでは、劣化した構造物の補修補強技術の確立を目標に、積雪寒冷地における沿岸のコンクリ-ト構造物の複合劣化特性の解明に向けた研究を進めています。

2.想定される複合劣化のメカニズム

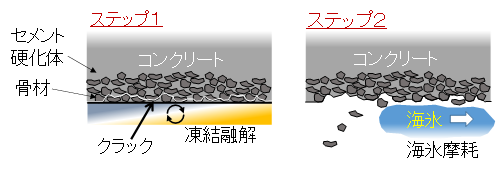

図-1は、想定される複合劣化のメカニズムの概念図です。ステップ1:コンクリート構造物が凍結融解作用を受けることにより、主に水分の供給が多いコンクリート表面で微細なクラックが発達します。ステップ2:脆弱化したコンクリート表面を海氷が接触しながら移動する事により、その摩擦力で脆弱化したコンクリート表面からセメント硬化体、細骨材、粗骨材が離脱します。このステップ1とステップ2が繰り返されることにより、コンクリートの劣化が促進されるのではないかと考えられます。

3.凍結融解試験と摩耗試験の組合せによる複合劣化のメカニズムの検証

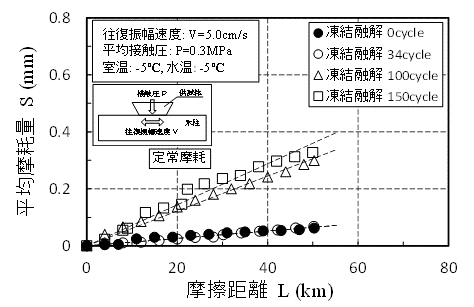

凍害と摩耗が複合的に作用する場合を再現するにあたり、写真-2の凍結融解試験機と摩耗試験機を使用して、まず凍結融解試験を行い、その後、摩耗試験を実施しました。これを「複合試験」と呼びます。また、凍結と融解をそれぞれ1度ずつ経験することを「1サイクル」と呼びます。ここでは、凍結融解なし(0サイクル)のモルタル供試体と、最初に34サイクル、100サイクル、150サイクルの凍結融解試験を実施した同様の供試体に、摩耗試験を実施しました。

氷の摩擦によるコンクリ-トの摩耗は、コンクリ-ト表面のセメントペ-スト部が剥離する初期摩耗と、その後骨材が露出し始め摩耗率(摩耗率=平均摩耗量/摩擦距離)が一定となる定常摩耗に分類されます。図-2はモルタル供試体を用いて複合試験を行った結果で、各サイクルの凍結融解試験を経た供試体についての、摩擦試験における摩擦距離と平均摩耗量の関係をグラフ化したものです。ここでは、定常摩耗状態における摩擦距離50 km分のデ-タをプロットしています。

定常摩耗状態においては、摩擦距離と平均摩耗量の間におおむね直線的な関係がみられます。この直線の傾きが摩耗率を示し、●の凍結融解0サイクルに比べて□の凍結融解150サイクルの傾きは大きくなっています。

この結果より、凍結融解により劣化が進行すると、海氷摩耗による摩耗率が増加することがわかりました。しかし、複合劣化については未解明な事項が多くあります。当チームでは、引き続き、これらの解明に向けて研究を進めていきます。

(問い合わせ先 : 寒地土木研究所 寒冷沿岸域チーム)

少雪地域における降雪の実況把握に向けた取り組み

~雨量計・風速計・気温計のデータに基づく推定~

はじめに

近年、普段あまり雪が降らない地域(少雪地域)においても集中的な大雪が発生し、大きな被害が生じています。大雪による被害を最小限に留めるためには、広域かつ多点の降積雪状況を把握し、適時適切な通行規制や情報提供を行うことが重要です。

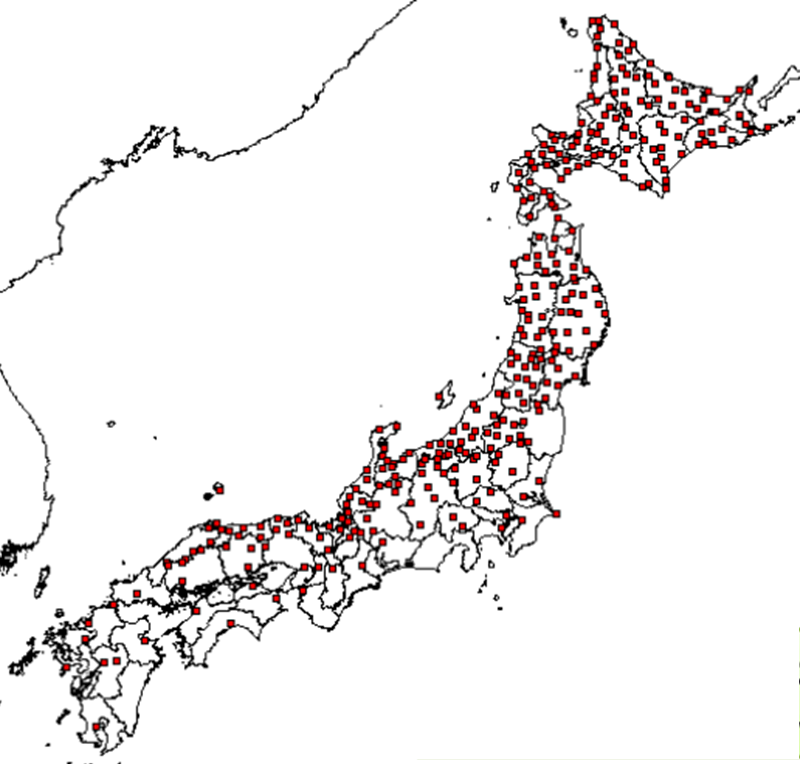

一般的に、降積雪の実況把握には積雪深計が用いられます。しかし、図-1からも分かるように、雪国に比べ、少雪地域にはあまり積雪深計が設置されていません。現在、日本全域を対象とした降積雪のリアルタイムメッシュ情報が気象庁のWebサイト「現在の雪(解析積雪深・解析降雪量)」 にて提供されていますが、この情報は積雪深計による実測値を用いた補正処理に基づいています。したがって、少雪地域における推定精度は雪国よりも劣ると考えられます。

そこで、本研究では、積雪深計を用いずに、地域を問わず多くの地上気象観測点(アメダス等)に既設の雨量計・風速計・気温計のデータから降雪量を把握することを試みました。

降雪量の推定方法

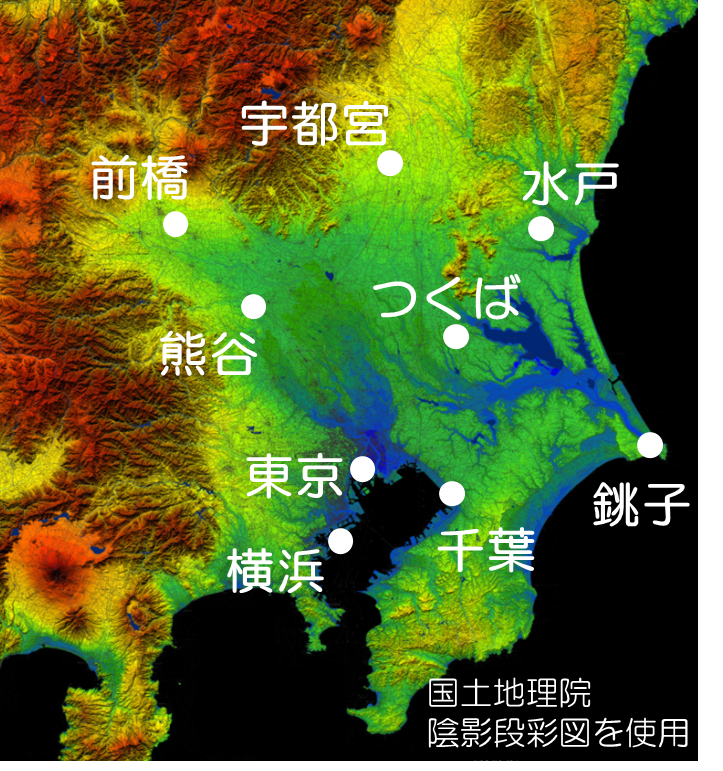

本研究では、関東平野において、積雪深計が設置されている気象庁の9観測点(図-2)を対象に、雪水比(ゆきみずひ)を用いた降雪量推定を試みました。雪水比とは、降水1ミリが何センチの降雪量に相当するかを示す指標であり、新雪密度の観測結果から逆算して求めることができます。ここでは、降雪時の雨量計の実測値(風による補足損失を補正したもの)に対し、先行研究に基づく様々な雪水比を適用して降雪量を試算し、積雪深計による実測値と比較しました。

推定値と実測値の比較

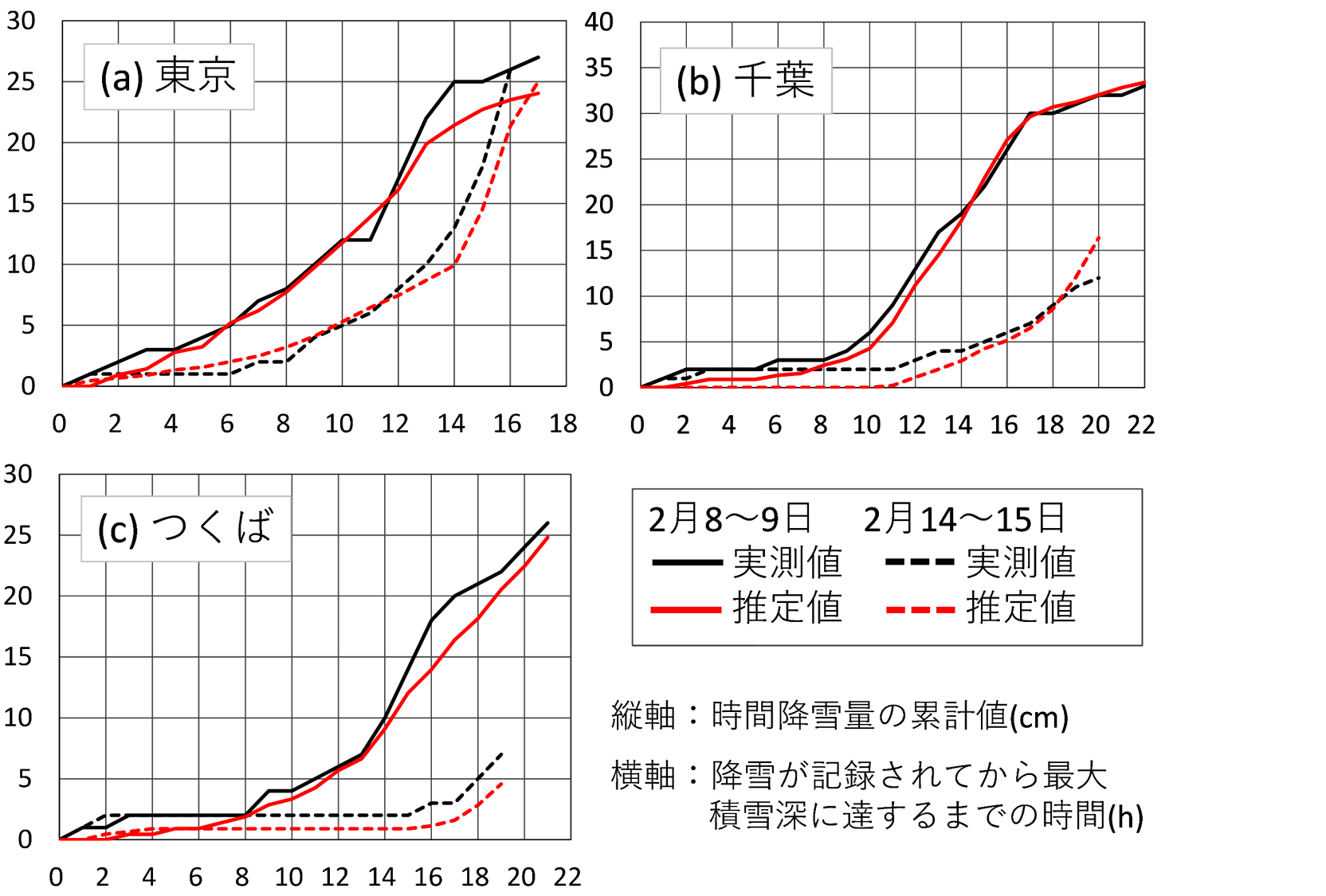

2014年2月に関東甲信地方で発生した2度の大雪事例(8~9日、14~15日)を対象に試算を行った結果について示します。一例として、地上気温0℃を境に異なる雪水比(0℃以下:0.76、0℃より大きい:0.38)を仮定(松田・清水,2015に基づく)した際の推定結果の一部を図-3(a)~(c)に示します。この図は、積雪深計によって降雪が記録されてから最大積雪深に達するまでの、実測値および推定値の累計の推移を示しています。この結果より、推定した降雪量は、積雪深計によって実測された降雪量と概ね整合していることが確認できます。今後は、解析を行う大雪事例を増やすとともに、他の少雪地域への適用可能性についても検討する予定です。

(問い合わせ先 : 寒地土木研究所 雪氷チーム)