研究成果の紹介

地すべりの動きを知る!

〜 特殊な地すべり環境下でも使用可能な観測装置 〜

写真-a 地すべりが動き始めた状況 |

写真-b 3日後の状況 写真-1 流動化し、移動量の大きな地すべり (沖縄総合事務局撮影) |

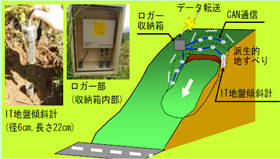

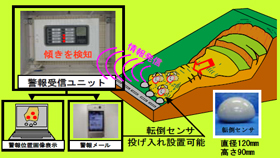

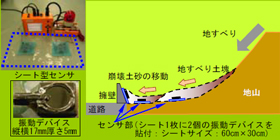

図−1 IT地盤傾斜計測システム  図−2 転倒式土塊到達検知システム  図−3 振動デバイス式土塊到達検知システム |

斜面の一部あるいは全部が地下水の影響と重力によってゆっくりと斜面下方に移動する現象を「地すべり」と呼んでいます。

地すべり災害現場では、警戒避難や応急対策などを検討する上で、土塊の動きを捉えた計測データによる判断が重要視されています。しかし、立ち入りが困難な地すべりや移動量の大きい地すべり、地すべり土塊がぬかるみ、流動化し、到達範囲の予測が難しい地すべりは特殊であるため、適切・迅速に計測する技術は確立されていませんでした。

そこで、このような特殊な地すべり環境下でも使用可能な6種類の観測装置を開発しました。今回は地すべりの傾きや移動を検知する装置を紹介します。

1.地すべりによる地盤の傾きを計測するシステム

〜IT地盤傾斜計測システム〜

地すべりの変動の有無を検知するのに、地盤の傾きを計測する方法があります。

これまでの計測機器は、設置に時間がかかる、地すべりの傾斜変動量が大きいと短期間に測定範囲を超えるという課題がありました。そこで、単管を打設し、それにセンサを挿入・固定するだけで設置ができ、傾斜変動量が±20°の範囲まで連続して計測のできるシステムを開発しました(図-1)。

この計測システムにより、地すべりによる傾斜変動量の大きい地点での速やかな計測ができるようになりました。

2.地すべり土塊の到達を知るシステム

2.1転倒式土塊到達検知システム

立ち入りが困難な地すべり地で、地すべり移動土塊の動きを監視する場合、計測機器を安全に設置できないという課題がありました。

そこで、センサを投げ込んで設置することにより安全かつ面的に多数のセンサを迅速に配置し、地すべり土塊により押し出されたセンサの一定の傾きを検知し、その情報を地すべり地外の安全な観測局に発信する簡便な警報装置を開発しました(図−2)。

この検知システムを地すべり末端部に投げ込むことにより、手間をかけずに地すべり土塊の到達範囲を検知できるようになりました。

2.2振動デバイス式土塊到達検知システム

これまで、流動化した移動速度の大きな地すべり地で、地すべり土塊の到達を検知システムはありませんでした。

そこで、センサに接触する物体の周波数特性から地すべり土塊(水・土砂)の到達(接触)を検知する警報装置を開発しました(図−3)。

この検知システムを地すべり末端部に敷設することにより、崩落土砂やぬかるんだ・流動化した移動土塊の到達範囲を検知できるようになりました。

次号では、地すべりの移動量を測る装置を紹介します。

(問い合わせ先:地すべりチーム)