研究テーマ

河道監視・水文チームの研究テーマを紹介しております。

|

河道監視・水文チーム 研究テーマ |

|

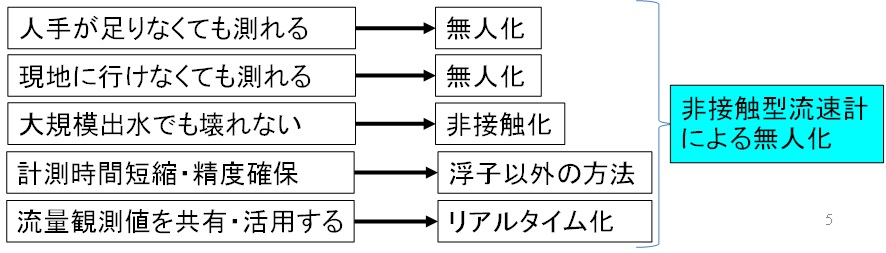

① 研究テーマ1:流量観測の無人化・リアルタイム化に関する研究

|

1. 研究テーマ1洪水時の流量観測をより安全・確実・高精度に~流量観測の無人化・リアルタイム化に関する研究~ |

実装中:電波流速計による非接触化・無人

実装中:電波流速計による非接触化・無人 |

|

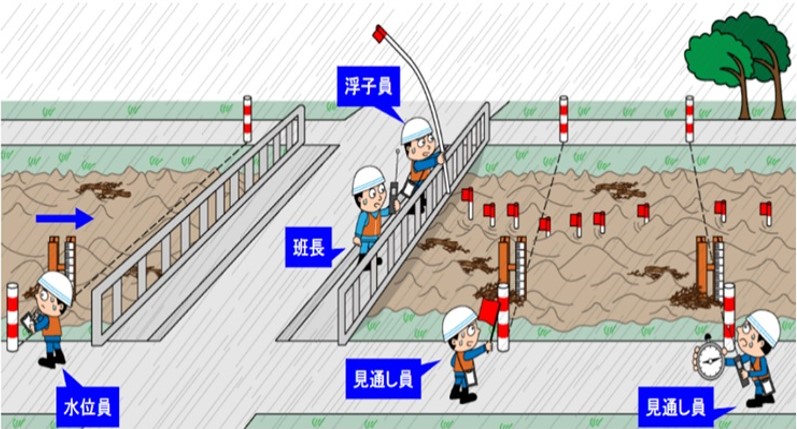

洪水時の流量観測は、河川の治水計画を立てるのに必須の大変重要な情報です。

|

|

|

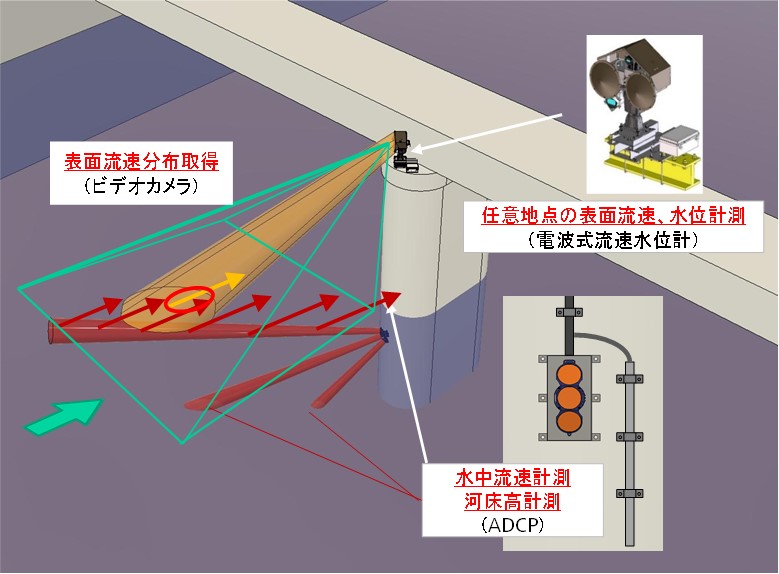

実装中:電波流速計による非接触化・無人 当チームでは、重要観測所向けに、複数の手法(電波・画像解析・H-ADCP)を組み合わせさらに信頼性・精度を高めた「流量観測ロボット」を開発中です。 |

|

なお、上記の目的を達成するために、以下のような他機関との連携をおこなっています。

|

2. 研究テーマ2

|

|

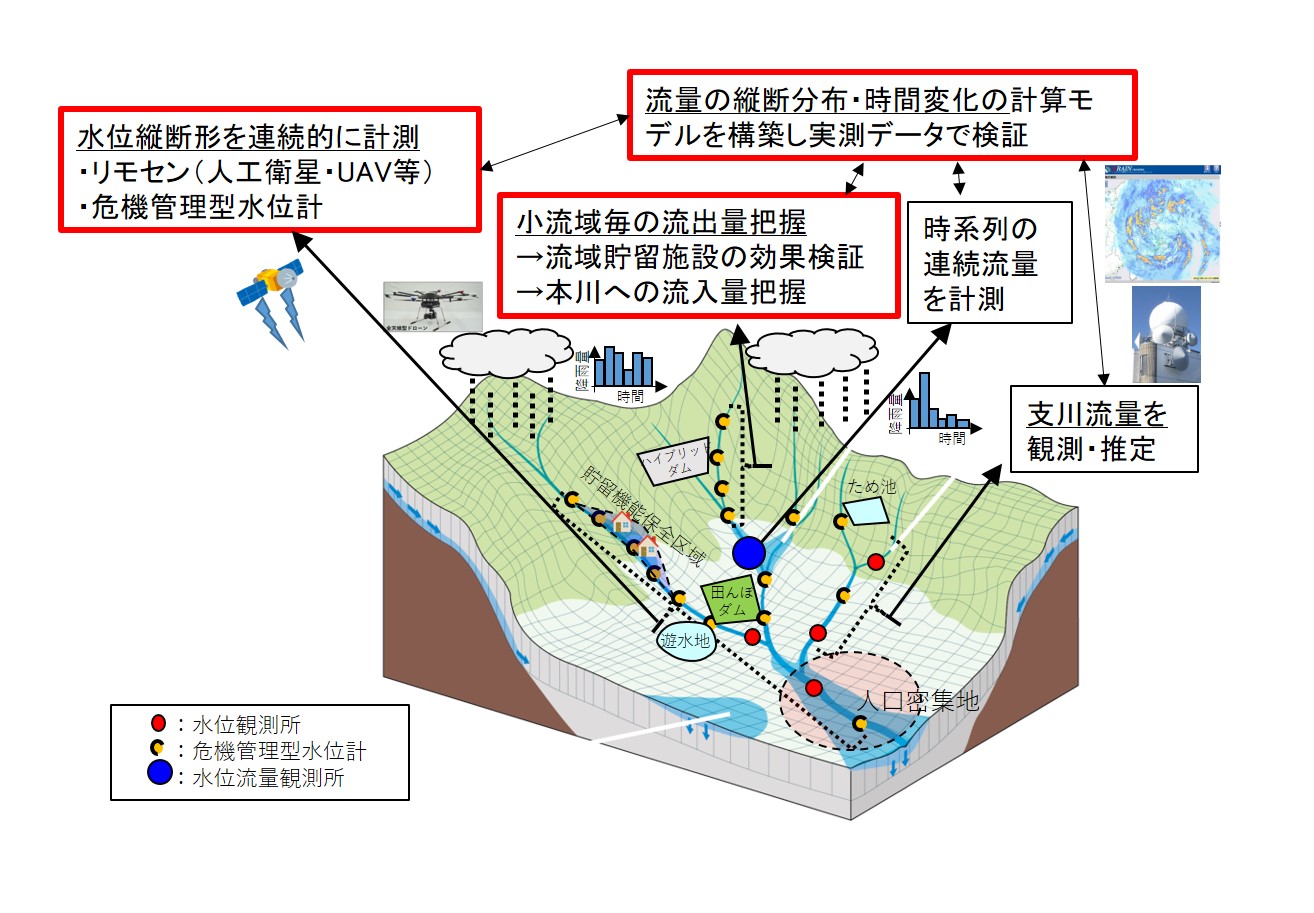

流域治水施策の立案・検証において、堤防やダムだけでなく流域内の多くの貯留(遊水地や貯留浸透施設・田んぼダムや貯留機能保全区域での堤防越水など)を考慮するには、観測所以外の場所の流量(線)や支川・源流域の流量(面)も知る必要があります。

流域の洪水流の時空間分布把握の概念図 |

|

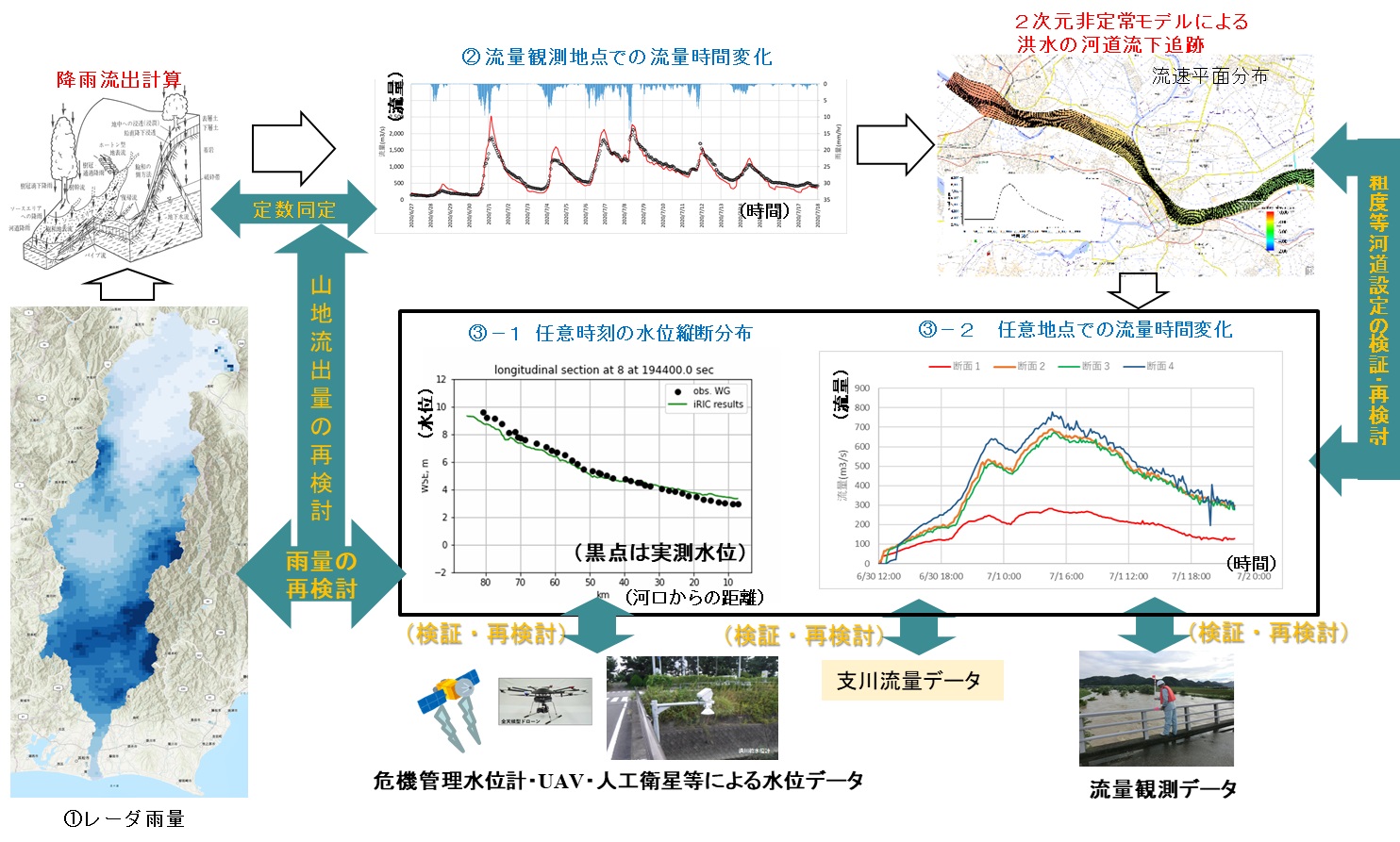

具体的には、分布型降雨流出モデルと非定常洪水河道流下モデルを組み合わせたモデルを構築し、一般に行われる流出モデルや河道モデル設定の検証だけでなく、小流域の流出量や雨量流量実測データそのものについても水位データ等から相互に検証し、流量観測所以外の流量も高精度に把握することを目指しています。

降雨流出解析と非定常洪水河道流下モデルを組み合わせた洪水流把握技術の全体像 |

|

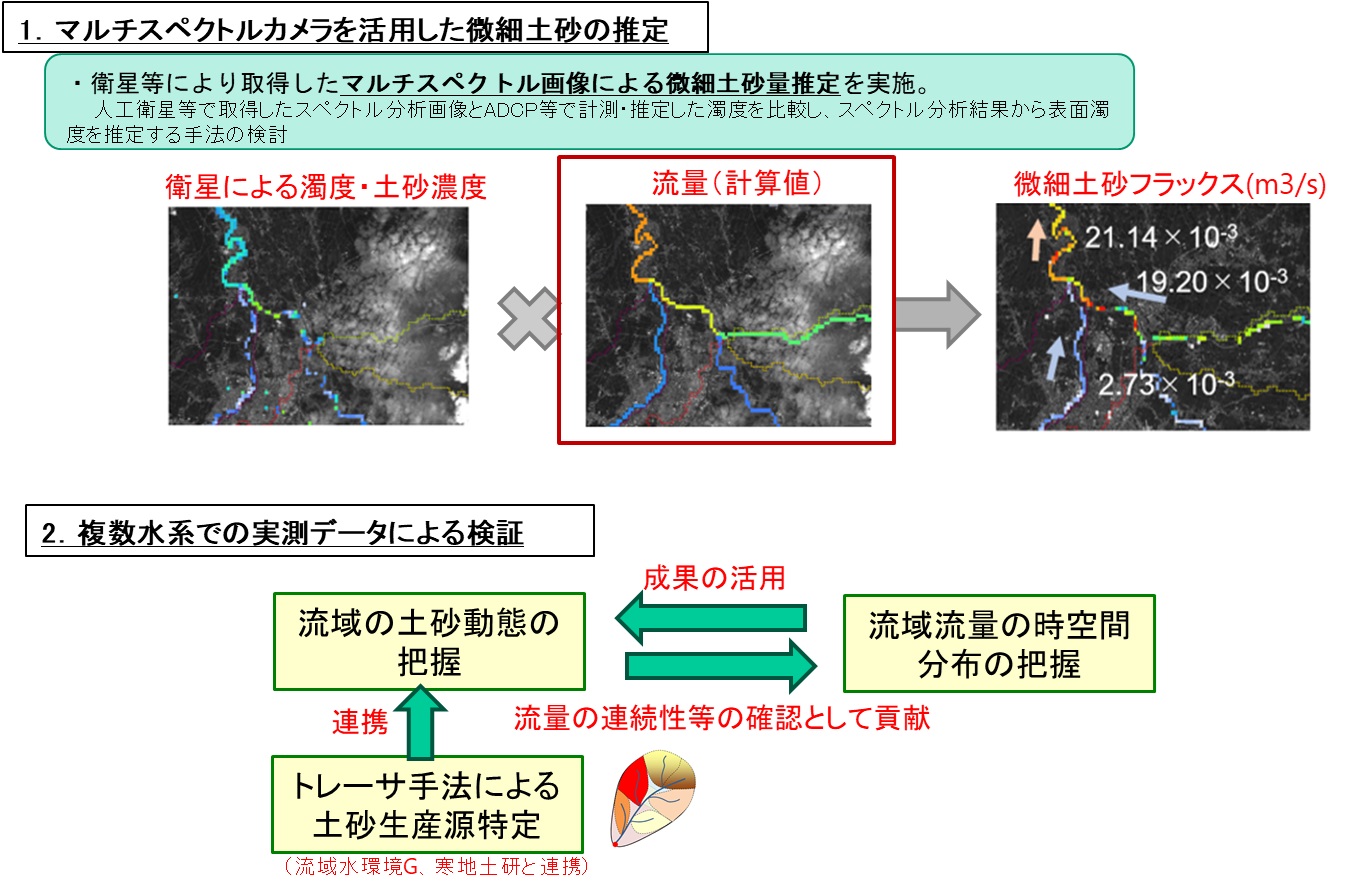

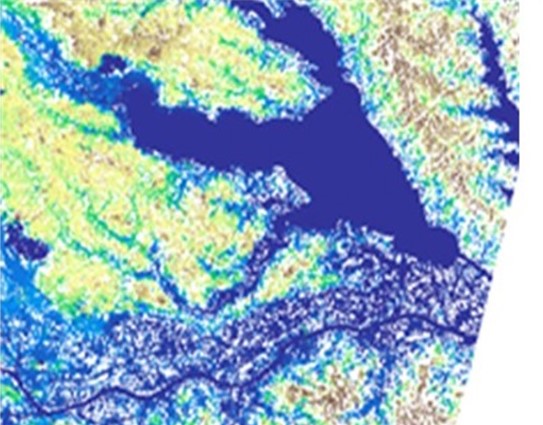

また、把握した流量と人工衛星データを用いて、微細土砂フラックスをモニタリングする手法を開発しました。 今後複数河川で検証し、ダム貯水池管理における土砂生産源特定や、アユやシジミなど生物への影響把握に活用することを目指しています。

リモートセンシングを活用した微細土砂計測・推定技術の開発 |

3. マニュアル作成公開

(ア)水文観測(平成 14 年度版)

|

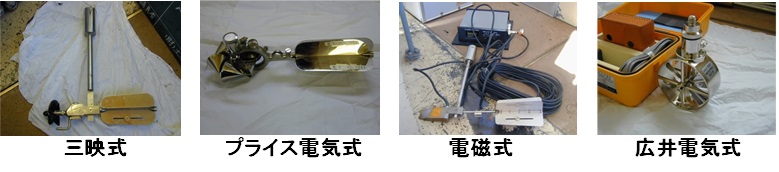

4. 流速計検定施設

河川の流量は、洪水被害を防ぐための計画や、水道用水・工業用水・農業用水の開発 計画、洪水予報などの基本となる重要な情報であり、精度良く観測する必要があります。

<流速計検定の受付はこちら>

流速計検定台車 |

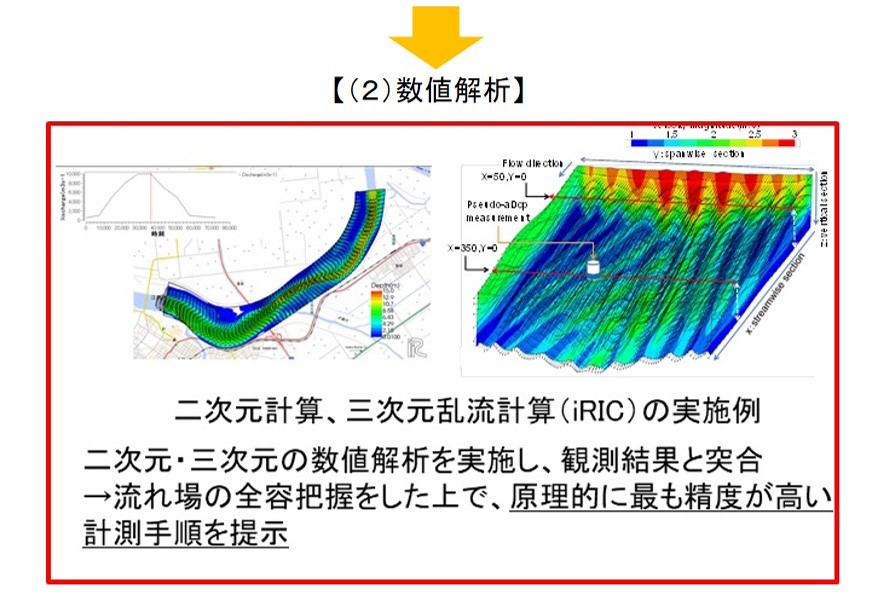

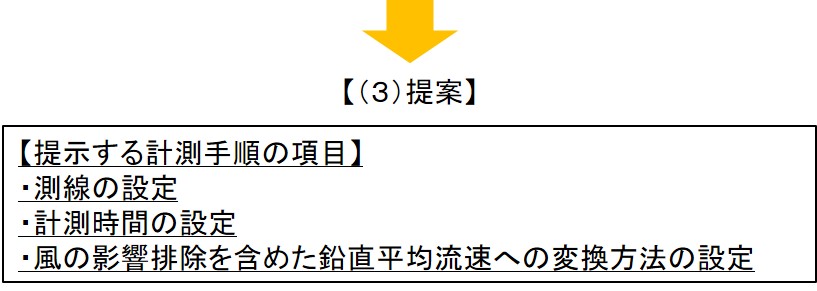

5. 特許など(ア)非接触型流速計を用いた開水路流量観測方法及びその装置

|

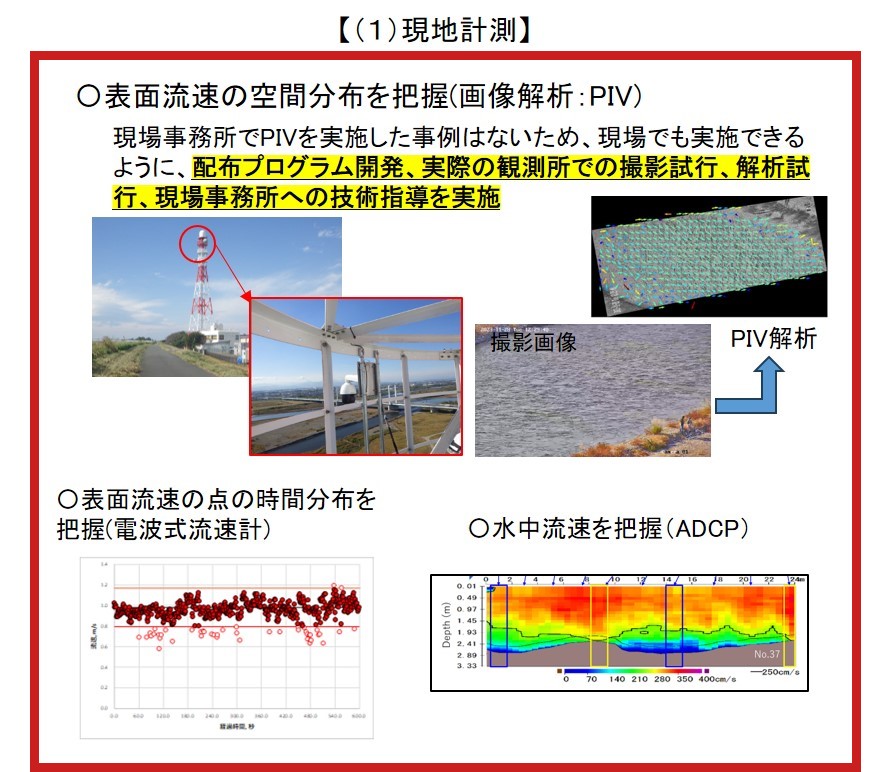

| PIV解析プログラム講習会 |

7. 国際貢献

(ア)ISO(国際標準化機構)

ISOリンクへ

ISOリンクへ

(イ)WMO(世界気象機関)

|

|

8. 使っている技術

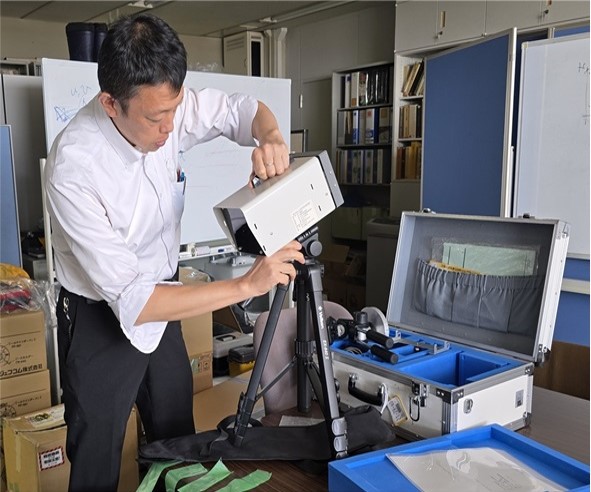

可搬式電波流速計の点検(R6年11月)

黒部川でのADCPによる澪筋河床高計測(R6年11月) ② 動画撮影機材(ドローン、カメラ)

鉄塔に設置したwebカメラ また、スマートフォンのカメラと角度計アプリ、三脚、距離計を用いた簡易なPIV解析も行います。

インターンシップでの学生指導(R5年8月) |

|

(イ)プログラム言語、ソフトウェア

人工衛星による水位等計測データ(QGIS使用) |

|

9. チームの日常

|