|

| 1.館内での概要説明 |

|

| 2.川の中を歩いています |

|

| 3.物理環境調査のようす |

|

| 4.グループごとに発表しています |

|

| 5.魚類採捕のようす |

|

| 6.魚の同定をしているようす |

|

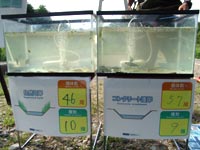

| 7.魚類調査の結果 |

|

国土交通省の技術系職員及び地方公共団体等の聴講生12名を対象に、自然共生研究センターの実験河川を使って、河川における野外調査の研修を行いました。

今回の研修では、①瀬と淵の物理環境の特徴を理解する。②魚類を指標とした水際の機能を理解する。の2つを目的に実習を行いました。参加者は胴長を履き、まず実験河川の下流から川に入りました。しばらく川を歩いて周りや河床の感触を確かめました。普段は陸上から見ている川の中の状態を体で感じることができたと思います。川の中に瀬淵構造が再現されている場所まで歩くと、1つ目の実習を行いました。平瀬・瀬・淵のそれぞれ3箇所ずつの水深・流速・河床材料を調査し、野帳に記入しました。調査が終わると、グループごとに調べた内容を発表しました。平瀬・瀬・淵でどのような物理環境の特徴があるかを実感することができたと思います。

次に、2つ目の実習では、魚類を効率よく採捕する方法として使用されている、電気ショッカーを使って魚類を採捕しました。ほとんどの方が初めての体験でした。魚類採捕は、水際がコンクリートで覆われている区間(コンクリート区間)と植物で覆われている区間(植生区間)で行い、グループ毎に別れて調査を行いました。区間の長さは10mで、1回5分~10分間の採捕を2回行いました。電気ショッカーでしびれて浮いた魚をタモ網ですくい、バケツに入れていきます。採捕した魚は同定を行いました。同定シートというイラストで魚の形や特徴が描かれているシートを使って行いました。小さな魚になると同定も難しくなります。参加者は観察用ケースに魚を1種類ずつ移して、目を凝らしながら同定作業を進めていました。調査結果では、コンクリート区と植生区とで明確な違いは確認できませんでしたが、水際の機能を知る上で魚類の生息量が指標となることが解ったと思います。

実験河川に再現されている様々な河川環境を使った体験型の研修を行うことにより、河川環境を考える上で必要な基礎知識である、物理環境や生物との関係について身につけられたのではないかと思います。

(深尾 敦子)

|