ARRCNEWS

ARRC NEWS(アーク ニュース)は、研究成果の内容をわかりやすく解説したニュースレターです。

刊行物のPDF発行情報は、メールマガジンでもお知らせしています。詳細はこちらをご覧ください。

ARRCNEWS 20周年特別記念号

各ページ毎に読む

- 表 紙:(877KB)

- 目次・巻頭言:(571KB)

- Page2,3:(1.35MB) 自然共生研究センター20年の軌跡 1~10年

- Page4,5:(1.83MB) 自然共生研究センター20年の軌跡 11~20年

- Page6,7:(1.11MB) 自然共生研究センターの主な活動記録

- Page8,9: (976KB) 大河川に特徴的な氾濫原環境の保全を目指して

- Page10,11:(1.19MB) 中小河川の課題を理解し、現場で使える技術を開発する

- Page12,13:(976KB) ダム下流の生物に配慮した適切な土砂供給を目指して

- Page14,15:(942KB) 官民連携の川づくり・河川管理を目指して

- Page16,17:(1.54MB) 河川環境研究の発展に向けてのメッセージ1

- Page18,19:(1.46MB) 河川環境研究の発展に向けてのメッセージ2

- Page20,21:(1.2MB) 実験河川の研究特集

ARRCNEWS14 -ダム下流に土砂を流す-

各ページ毎に読む

- 表 紙:(264KB)

- Page1:(402KB)自然共生研究センター実験施設の特徴

- Page2:(1.11MB)特集 ダム下流に土砂を流す-健全な河床を目指して-

- Page3:(481KB)Page2の続き

- Page4:(416KB)Page3の続き

- Page5: (540KB)現場との連携 糸貫川清流平和公園の水辺~2016年土木学会デザイン賞優秀賞を受賞~

- Page6:(541KB)研究の最新情報 魚類が生き残るために必要な川の長さ 文:末吉 正尚コンクリート護岸ブロックのテクスチャーに関する定量的な景観評価方法の提案 文:手代木 賢治

- Page7:(468KB)自然共生の今 トキとコウノトリの野生復帰 文:河口 洋一Information & news

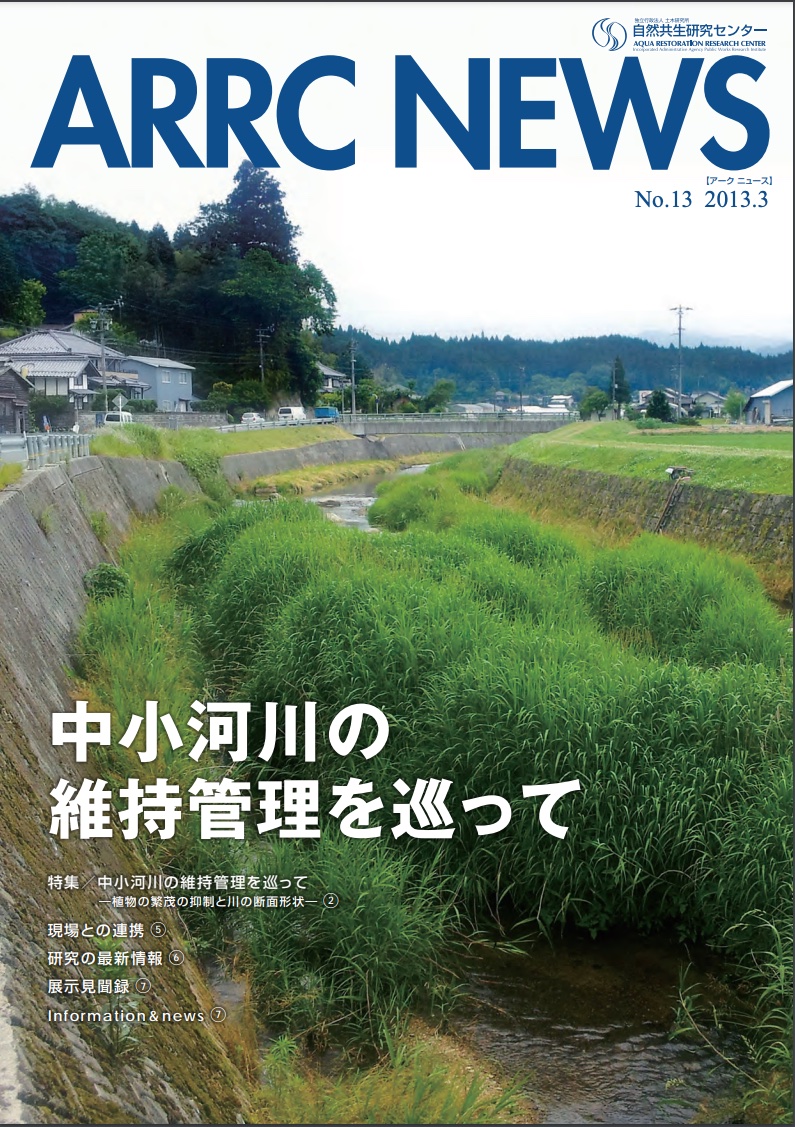

ARRCNEWS13 -中小河川の維持管理を巡って-

各ページ毎に読む

- 表 紙:(1.04MB)

- Page1:(1.06MB)自然共生研究センター実験施設の特徴

- Page2:(1.06MB)特集 中小河川の維持管理を巡って-植物の繁茂の抑制と川の断面形状- 文:大石 哲也

- Page3:(PFD:691KB)Page2の続き

- Page4:(691KB)Page3の続き

- Page5: (1.12MB)現場との連携 水際に寄り洲を形成し、川の形と流れに変化を与える「バーブ工」 文:原田 守啓

- Page6:(1.12MB)研究の最新情報 アユに対する濁りの影響 文:加藤 康充護岸ブロックの持つテクスチャーの印象調査 文:櫻井 玄紀

- Page7:(663KB)展示見聞録 人と川との関わりを体験的に学べる 埼玉県立川の博物館 かわはく 文:渡辺 友美Information & news

ARRCNEWS12 -守るべき河岸の環境機能-

各ページ毎に読む

- 表 紙:(217KB)

- Page1:(234KB)自然共生研究センター実験施設の特徴

- Page2:(299KB)特集 河岸は河川景観や生物の生息場所・移動経路としての役割を担っています。

- Page3:(PFD:240KB)生物の生息場所・移動経路に適した河岸の物理環境条件を明らかにしました。 文:尾崎 正樹

- Page4:(279KB)Page3の続き

- Page5: (320KB)研究の最新情報 高水敷切下げ時期に配慮し樹林化の抑制を 文:大石 哲也 砂が流れることの重要性 文:森 照貴

- Page6:(279KB)現場との連携 木曽川のワンド環境改善の取り組み 文:白江 健造 河川環境の情報発信 ポイントブックⅢが発刊となりました!! 文:萱場 祐一

- Page7:(327KB)河川環境行政の今 アザメの瀬 文:宮成 秀一郎 Information & news

ARRCNEWS11 -二枚貝の減少と再生への道-

各ページ毎に読む

- 表 紙:(387KB)

- Page1:(233KB)自然共生研究センター実験施設の特徴

- Page2:(551KB)特集 氾濫原は淡水性二枚貝の大事な棲家です

- Page3:(PFD:689KB)ワンド・たまりと水路における二枚貝の生息条件を明らかにしました。 文:永山 滋也・根岸 淳二郎

- Page4:(689KB)Page3の続き

- Page5: (795KB)研究の最新情報 アユは河床付着膜に対して選択性があるか? 文:皆川 朋子 生物の移動経路としての河岸の機能 文:上野 公彦

- Page6:(800KB)現場との連携 童謡にも歌われる「故郷の春の小川」を取り戻すために 文:三輪 芳明 河川環境の情報発信 地域住民が支える氾濫原の再生 文:真田 誠至

- Page7:(750KB)河川環境行政の今 木曽川におけるイタセンパラに関する取組 文:水谷 直樹 Information & news

ARRCNEWS特別記念号

各ページ毎に読む

ARRCNEWS10 -水草の機能を活かす-

各ページ毎に読む

- 表 紙:(647KB)

- Page1:(801KB)自然共生研究センター実験施設の特徴

- Page2:(991KB)特集 水草の機能を活かす

- Page3:(PFD:464KB)水草は、池の水を浄化し、小さな魚の隠れ家として機能します。 文:中村 圭吾

- Page4:(505KB)Page3の続き

- Page5: (880KB)研究の最新情報 生物の摂食と河床の健全性 文:皆川 朋子 魚類の洪水時の避難場所:河道の動と不動の重要性 文:佐川 志朗

- Page6:(607KB)現場との連携 発電ダム下流の流況回復に伴う河川環境の変化 文:根岸 淳二郎 河川環境の情報発信 湖岸につくられた水質浄化の実験施設 文:真田 誠至

- Page7:(513KB)河川環境行政の今 小川原湖の湖沼環境管理 文:松川 正彦 Information & news

ARRCNEWS9 -知られざる間隙の世界-

各ページ毎に読む

- 表 紙:(1.25MB)

- Page1:(982KB)自然共生研究センター実験施設の特徴

- Page2:(1.16MB)特集 知られざる間隙の世界

- Page3:(PFD:556KB)礫の間隙は魚達のすみかとして大切であり、種によって礫のサイズや形に好みがあることが確認された。 文:佐川 志朗

- Page4:(585KB)Page3の続き

- Page5:(721KB)研究の最新情報 ダム下流の河川生態系 文:片野 泉 /二枚貝の生息環境 文:根岸 淳二郎

- Page6:(672KB)現場との連携 砂鉄川での取り組み 文:秋野 淳一 河川環境の情報発信 流程ごとに川の環境を展示する 文:真田 誠至

- Page7:(666KB)河川環境行政の今 多自然川づくりの推進について 文:原田昌直/Information & news

ARRCNEWS8 -アユの棲む川へ-

各ページ毎に読む

- 表 紙:(1.27MB)

- Page1:(1MB)自然共生研究センター実験施設の特徴

- Page2:(327KB)特集 アユの棲む川へ

- Page3:(PFD:594KB)アユの餌となる河床付着物の質は、河川流況と密接に関係していることが確認された。 文:皆川朋子

- Page4:(685KB)Page3の続き

- Page5:(742KB)ハビタットの豆事典 ハビタットを評価するテクニックHEP(ヘップ) 文:田代喬 /川底の小さな仲間達 文:片野泉

- Page6:(583KB)川と共に「夜の川」 文:真田誠至 展示見聞録 アクア・トト。ぎふ 文:野村千穂

- Page7:(746KB)人と魚が共存する豊かな水域環境の創出をめざして 文:児玉文夫/ARRCの環境教育

ARRCNEWS7 -川の一次生産と自濁作用-

各ページ毎に読む

- 表 紙:(194KB)

- Page1:(135KB)自然共生研究センター実験施設の特徴

- Page2:(601KB)特集 川の一次生産と自濁作用

- Page3:(PFD:538KB)2地点間の溶存酸素濃度から一次生産速度を推定することができます 文:萱場祐一

- Page4:(780KB)実験河川における自浄作用と自濁作用/洪水は“自浄作用”を強化するか?

- Page5:(862KB)ハビタットの豆事典 川底の石の表面の状態は流況のバロメータ(付着藻類編) 文:皆川朋子 /魚の子供達の棲んでいる場所 文:佐川志朗

- Page6:(1115KB)川と共に「小さな川に棲む魚」 文:真田誠至 展示見聞録 蔵前水の館 文:吉冨友恭

- Page7:(448KB)市民活動が長良川の環境保全に果たす役割/ARRCの環境教育

ARRCNEWS6 -水辺の植物と生き物たち-

まとめて読む

一括PDFダウンロード各ページ毎に読む

- 表 紙:(345KB)

- Page1:(308KB)自然共生研究センター実験施設の特徴

- Page2:(309KB)水際を構成する「陸上部」と「水中部」の植物

- Page3:(PFD:228KB)「水生生物にとっての水際域の機能」に寄せて 文:中村 太士 水際にある僅かな植物が、水生生物の生息場として重要であることを実感した。文:河口洋一実験の目的/実験方法/植物の刈り取りによって、各処理区の物理環境は変化する。

- Page4:(228KB)水際にある僅かな植物が、水生生物の生息場として重要であることを実感した。水中カバーの有無は、水生生物の分布に強く影響する。失われた「水際域の機能」の復元に向けて。

- Page5:(315KB)ハビタットの豆事典 魚類生息場所の分布と構造/ 護岸と水際域

- Page6:(315KB)川と共に「米国における河川の自然環境研修」 文:萱場祐一

- Page7:(345KB)INFORMATION & NEWS 北九州市の河川再生の取り組みについて 蘇った撥川

ARRCNEWS5 -流量変動 河川のダイナミズム・生物の営みを取り戻す-

まとめて読む

一括PDFダウンロード各ページ毎に読む

- 表 紙:(129KB)

- Page1:(99KB)自然共生研究センター実験施設の特徴

- Page2:(59KB)河川の流量管理

- Page3:(PFD:32KB)河川の新たな問題となっている流量の安定化と藻類 文:福嶋悟出水に関する実験により,流量増加と生物とのいくつかの関連が示唆された。文:皆川朋子出水と付着藻類の剥離・掃流に関する実験

- Page4:(43KB)流量増加と魚類の遡上に関する実験

- Page5: (60KB)ハビタットの豆事典 森と川のつながり(2) 文:河口洋一/植物と水質 文:中村圭吾

- Page6:(44KB)川と共に「米国における河川の自然環境研修」 文:萱場祐一展示見聞録「山口県立きらら浜自然観察公園 文: 吉冨友恭

- Page7:(57KB)INFORMATION & NEWS「ひょうごの川・自然環境調査マニュアル」について

ARRCNEWS4 -パラサイト・マーカー 生き物をつなぐ寄生虫-

まとめて読む

一括PDFダウンロード各ページ毎に読む

- 表 紙:(279KB)

- Page1:(366KB)自然共生研究センター実験施設の特徴

- Page2:(394KB)寄生虫を「生きた指標」として魚の動きを探る。/幼魚も広い範囲を生息場所として利用している。

- Page3:(455KB)特集「寄生虫から生態系をみる」に寄せて 文:竹門康弘寄生虫の生活環を調べることで、河川間の生態系情報を得ることができた 文:浦部美佐子

- Page4:(455KB)* 材料と方法 / * 結果 /* 考察

- Page5:(387KB)ハビタットの豆事典 森と川のつながり(1) 文:河口洋一/川底の生き物と細粒土砂と流域 文:山田浩之

- Page6:(478KB)川と共に「米国における河川の自然環境の復元とその現状」 文:萱場祐一展示見聞録「目黒寄生虫館」 文:吉冨友恭

- Page7:(503KB)INFORMATION & NEWS 「岐阜県が取り組んでいる自然の水辺復活プロジェクトについて」

ARRCNEWS3 -Educational and Ecological EXHIBITION

実験河川における研究解説パネルの開発-

まとめて読む

一括PDFダウンロード各ページ毎に読む

- 表 紙:(196KB)

- Page1:(114KB)自然共生研究センター実験施設の特徴

- Page2:(425KB)実験河川における研究解説パネルの開発。情報の受け手と送り手の双方から効果的な情報伝達について考える。

- Page3:(46KB)自然共生研究センターで育む夢 文:前迫孝憲利用者と一緒に展示を評価して、河川の情報特有の表現の難しさを実感した。 文:吉冨友恭

- Page4:(66KB)*完成した解説パネルのポイント。今後に向けて。

- Page5:(53KB)ハビタットの豆事典河辺に広がるマダケ林。文:洲崎燈子/寄生虫から見た生態系 文:浦部美佐子

- Page6:(42KB)川と共に「水族館の展示を見て」 文:尾澤卓思展示見聞録「紫江’S水環境館」 文: 吉冨友恭

- Page7:(72KB)INFORMATION & NEWS 共生センターとスタートした総合的な学習の時間のモデルづくり

ARRCNEWS2 -河原らしさを守る 河原植物と外来植物-

まとめて読む

一括PDFダウンロード各ページ毎に読む

- 表 紙:(59KB)

- Page1:(102KB)自然共生研究センター実験施設の特徴

- Page2:(72KB)河原植物と外来植物。在来植物の衰退は外来植物の影響が大きい。

- Page3:(32KB)河原全体が実験室 文:鷲谷いづみ河原本来の景観を取り戻すためには、外来種の管理がカギとなることを確認した。文:西廣淳

- Page4:(23KB)*選択的な除去をしないかぎり,外来植物が優占する。*外来植物の繁茂で河原植物の個体数・サイズが減少。*河川環境管理のための「外来植物除去」に向けて。

- Page5:(51KB)ハビタットの豆事典時とともに移り変わる木曽川の河原。 文:宮崎惇河原には、どんな昆虫が生息する? 文:須田真一

- Page6:(41KB)川と共に「世界で進む、河川の自然復元 文:島谷幸弘展示見聞録「アクアマリンふくしま4F」 文:吉冨友恭

- Page7:(71KB)INFORMATION&NEWS 情報発信基地としての自然共生研究センター

ARRCNEWS1 -魚の棲む川へ。「瀬と淵」、そして「水辺の植物」-

まとめて読む

一括PDFダウンロード各ページ毎に読む

- 表 紙:(167KB)

- Page1:(450KB)自然共生研究センター実験施設の特徴

- Page2:(251KB)「瀬と淵」,そして「水辺の植物」。魚の生息場所と生息量には密接な関係がある。

- Page3:(PFD:264KB)厳密なデータとして提示された初めての試み 文:水野信彦こんな小さな河川でも,瀬と淵は重要な生息場所であることを実感した。 文:萱場祐一

- Page4:(415KB)*やっぱり、「早瀬」と「淵」には魚が多い。*水際だけでなく,川底の形も大切なポイント。

- Page5:(318KB)ハビタットの豆事典*なぜ?場所によって大きさや形が違う川の石。文:佐合純造* 川底は水生昆虫のハビタット。文:清水高男

- Page6:(293KB)川と共に「20世紀型技術と多自然型川づくり」 文:島谷幸弘展示見聞録「東京都葛西臨海水族園内」 文:吉冨友恭

- Page7:(255KB)INFORMATION & NEWS ARRCと読者を結ぶ広場