|

| 1.スーパーボールにイラストを描きました |

|

| 2.上流ゾーンから流したスーパーボールが流れていきます |

|

| 3.川の構造について解説しています |

|

| 4.中流ゾーンから流したスーパーボールを見ています |

|

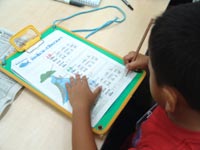

| 5.ワークシートに解説の内容をまとめています |

|

6.最下流まで流れ着いたスーパーボール

|

| 7.自分のボールはあったかな? |

|

|

今年も河川環境楽園内の5施設が合同で行う「川の楽校2010」が開催されました。

一般に募集した親子7組(19名)の参加者と「川にすむ生きものの目」というテーマのもと、各施設の特徴を生かしたプログラムを実施しました。

自然共生研究センターは自然発見館と合同で、木曽川水園(河川環境楽園内にある人工の川)を使ったプログラムを行いました。「川にすむ生きものの目」というテーマの中の「魚の目」という視点から「川の魚になって流れてみよう」というプログラムを行いました。

木曽川水園は河川環境楽園のそばを流れる木曽川を上流から下流にかけて再現した人工の川です。今回は、その上流から中流、下流とめぐり、川の構造やまわりの様子を魚の視点から解説していきました。また、川が上流の流れはじめから中流、下流そして海までつながっているということを実感してもらうために、スーパーボールを流しました。スーパーボールには参加者に自分の流したボールだとわかるように、イラストを自由に書き込んでもらいました。

上流ゾーンでは、川幅が狭く流れが速いことや、川のまわりには木々が覆っていて水温が低く保たれていること、魚は木から水面に落ちてきた虫や、川の中にすむ虫などを食べること、また、魚が岩の陰や石の隙間、「淵」と呼ばれる深くて流れのゆるやかな場所にすんでいることを解説しました。

中流ゾーンでは、川幅がすこし広くなり流れもゆるやかになってきて、水の中に日の光が届くようになり、川底にある石に藻がはえること、魚はその藻をエサとしていることなどを解説しました。

下流ゾーンでは、川幅が広く流れが遅いこと、水の中にはいろんな有機物があり、汚れに強い魚が多いことなどを解説しました。また川のそばには「ワンド」や「たまり」と呼ばれる大きな水たまりのような場所があり、そこは流れがゆるやかで生きもののすみ場所になっていることも解説しました。

スーパーボールは上流・中流・下流でそれぞれ流しました。参加者は自分のボールがどこへ向かったのか気になる様子で、目をこらして観察していました。約3時間後に最下流の場所へ行ってみると、たくさんのスーパーボールが流れ着いていました。途中、石の隙間にはさまっていて最下流まで流れていないボールもいくつか見つけました。子どもたちは自分のボールがあるかどうか興味津々でした。8割ほどのボールが流れついていましたが、それ以外は途中でとまってしまったようです。上流から流したボールも流れ着いていたので、子どもたちは川がつながっていることを実感している様子でした。

(他施設のプログラム内容)

水辺共生体験館:鳥の目プログラム

〜川を空からながめてみよう〜

岐阜県河川環境研究所:川虫の目プログラム

〜川の生きものの小さなすみ場所〜

アクア・トトぎふ:生きものみんなの目プログラム

〜くらしとかたち〜

(深尾 敦子)

|