橋梁診断支援AIシステムの開発

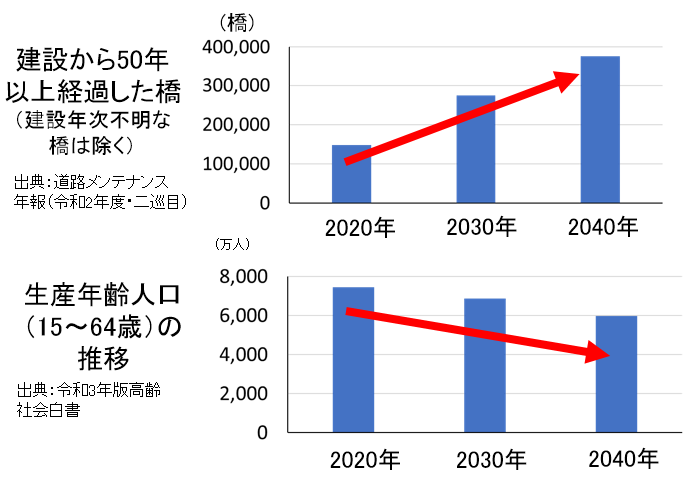

- 今後20年程度の間に供用開始から50年を迎える橋梁が急増

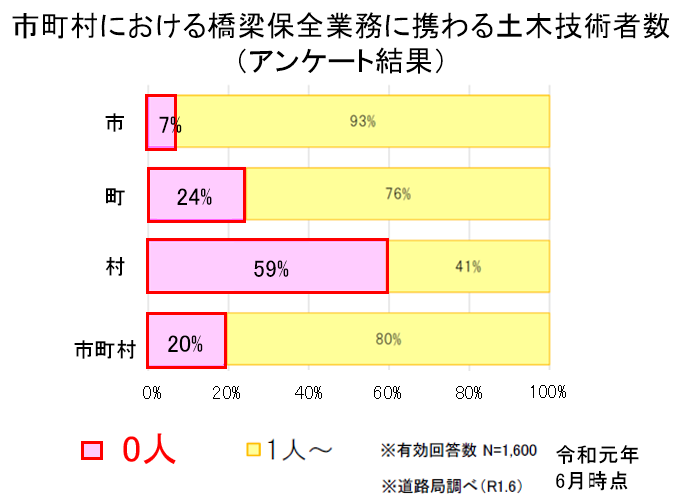

- 生産年齢人口の減少により、技術者不在の自治体の増加の兆し

道路構造物の老朽化対策に関する取組の経緯

- H24年12月7日に中央自動車道笹子トンネル上り線で天井板落下事故が発生。

- 高度経済成長期に建造された構造物にて経年劣化による第三者被害の危険性が社会問題に。

- H26年3月31日に国土交通省から橋梁やトンネル等の道路構造物に対して、5年に一度技術者による近接目視点検の実施が義務化、同年7月から実施。

- H31年2月に橋梁定期点検要領が改訂され、2巡目の定期点検を実施中。

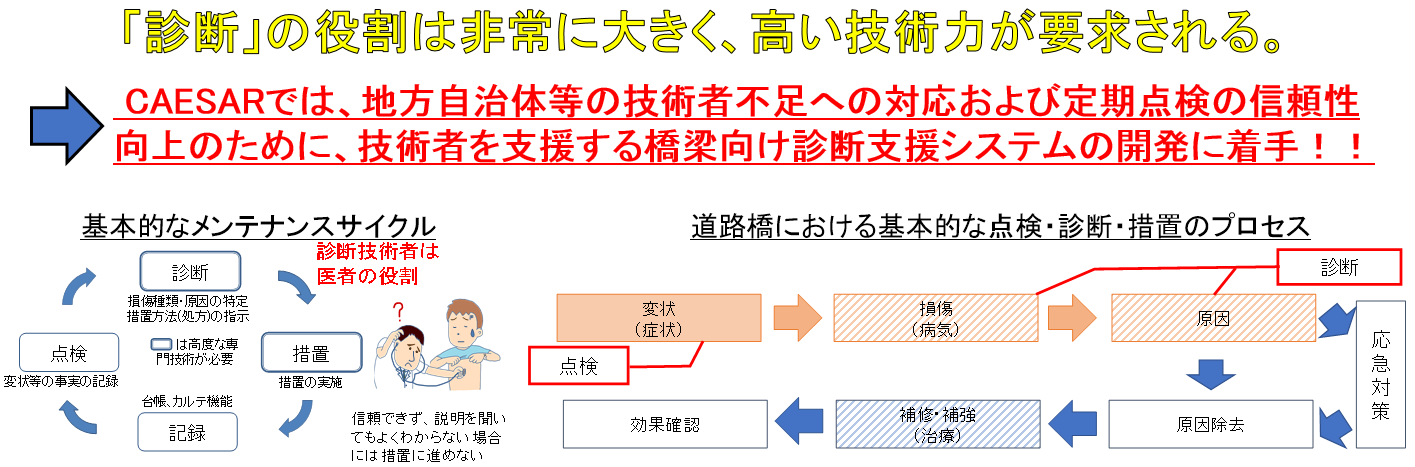

適切なメンテナンスサイクルの遂行のために

信頼性の高い維持管理の最初の一歩は「変状・損傷」を見つけること!

- 異変を見落とすと、適切な処方箋(措置)を診断できない。

- 診断(原因・状態の特定)に必要な情報を点検で取得するように指示。

システム開発のポイント

- 診断結果の根拠を説明できる「エキスパートシステム」を採用

- 標準的な措置方針を理由を付して提案

- 熟練技術者の診断時の思考を明確にしてシステム化

- 診断に必要な情報を点検で取得できるように工夫

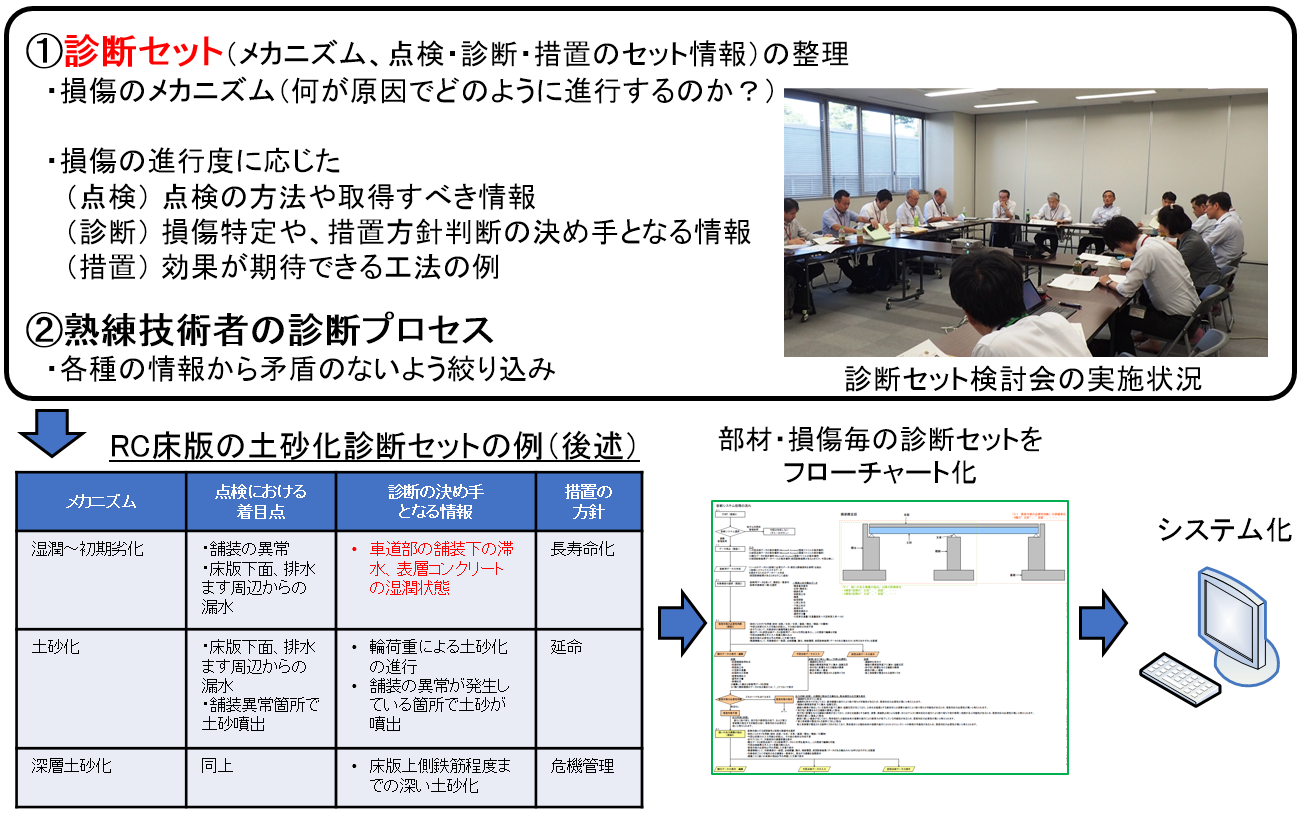

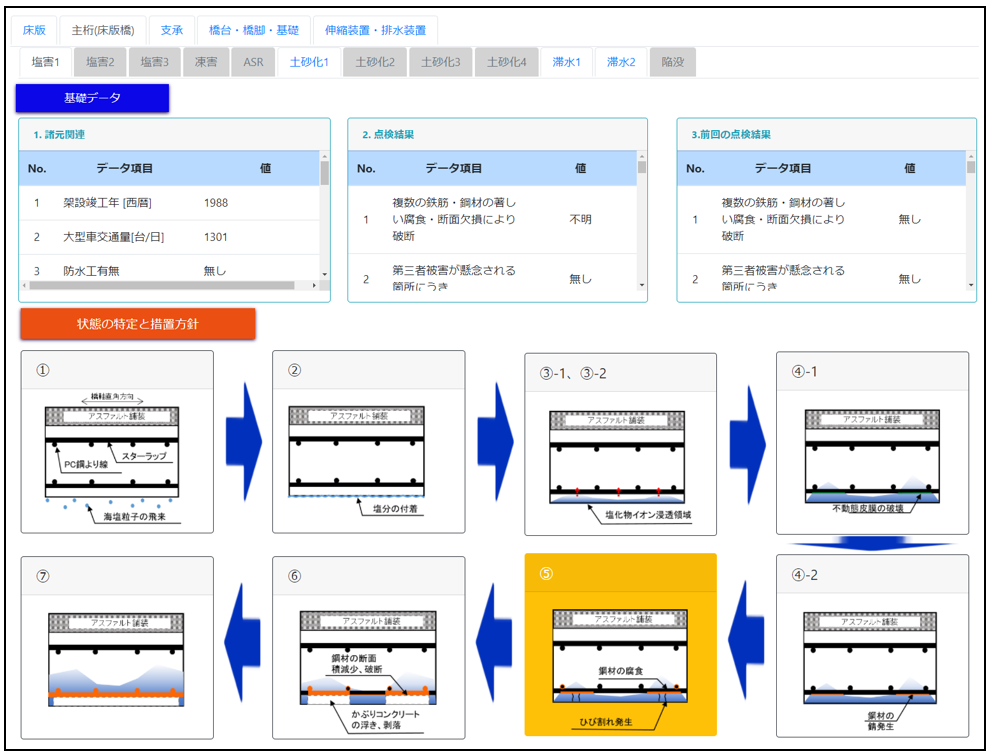

熟練技術者の診断時の思考をシステム化

診断セット

診断セットとは・・・診断AIの教師となる基本情報

- 橋を構成する部材ごと損傷ごとのメカニズム、損傷の状態、診断において判断の決め手となる情報、措置方針の情報等を関係づけて整理したものを指す。

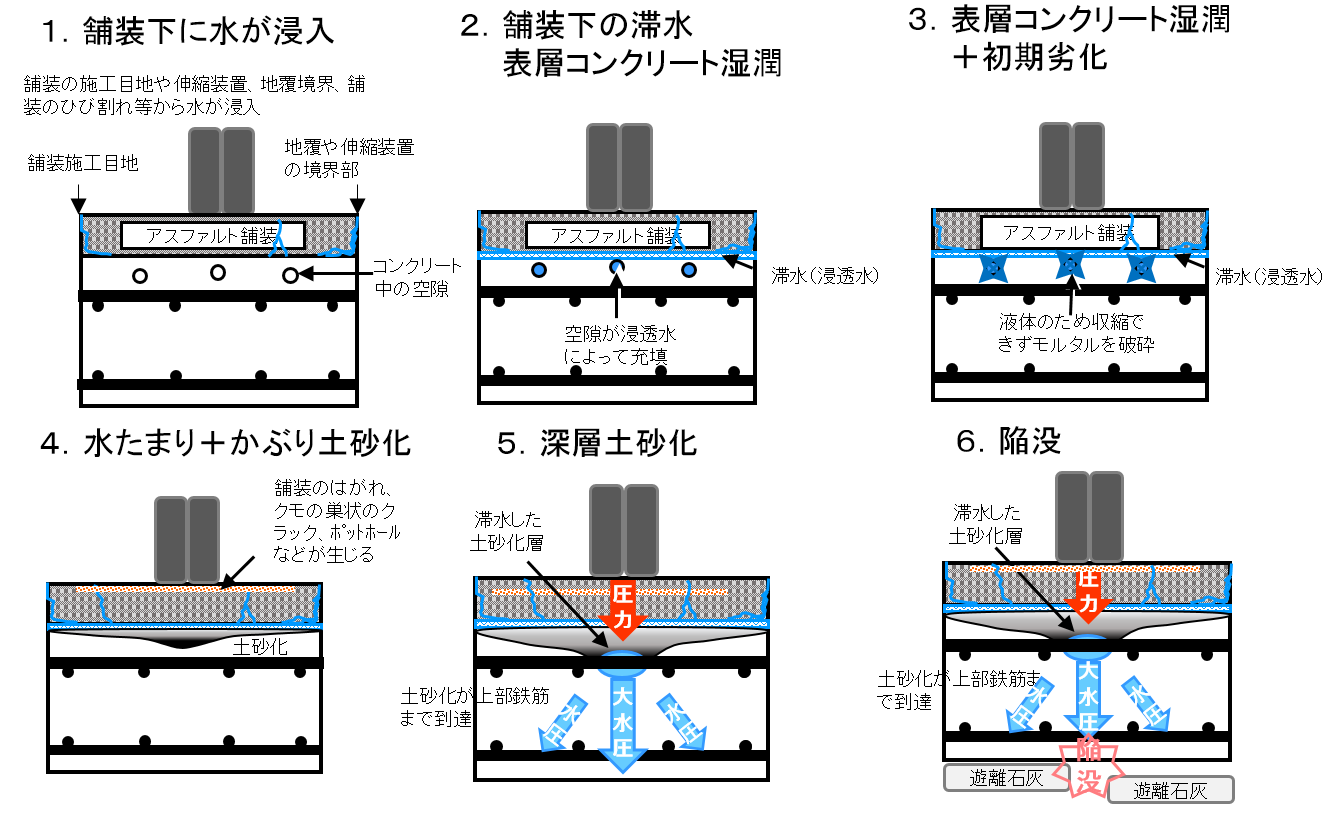

RC床版の土砂化の例~損傷メカニズムの図式化~

既知の損傷に対して、どのような原因によって発症し、どのような段階を経て、最終的にどのような状況に至るのか、損傷のメカニズムを図式化

RC床版の土砂化診断セットの例~各段階に対する点検、診断、措置方法~

| メカニズム |

点検における着目点 |

診断の決め手となる情報 |

措置の方針 |

| 湿潤~初期劣化 |

・舗装の異常

・床版下面、排水ます周辺からの漏水 |

・車道部の舗装下の滞水、表層コンクリートの湿潤状態 |

長寿命化 |

| 土砂化 |

・床版下面、排水ます周辺からの漏水

・舗装異常箇所で土砂噴出 |

・輪荷重による土砂化の進行

・舗装の異常が発生している箇所で土砂が噴出 |

延命 |

| 深層土砂化 |

同上 |

・床版上側鉄筋程度までの深い土砂化 |

危機管理 |

損傷メカニズムの各段階に対応する点検、診断、措置方法のセットを「診断セット」として取りまとめ、損傷段階に応じた適切な措置方法を特定

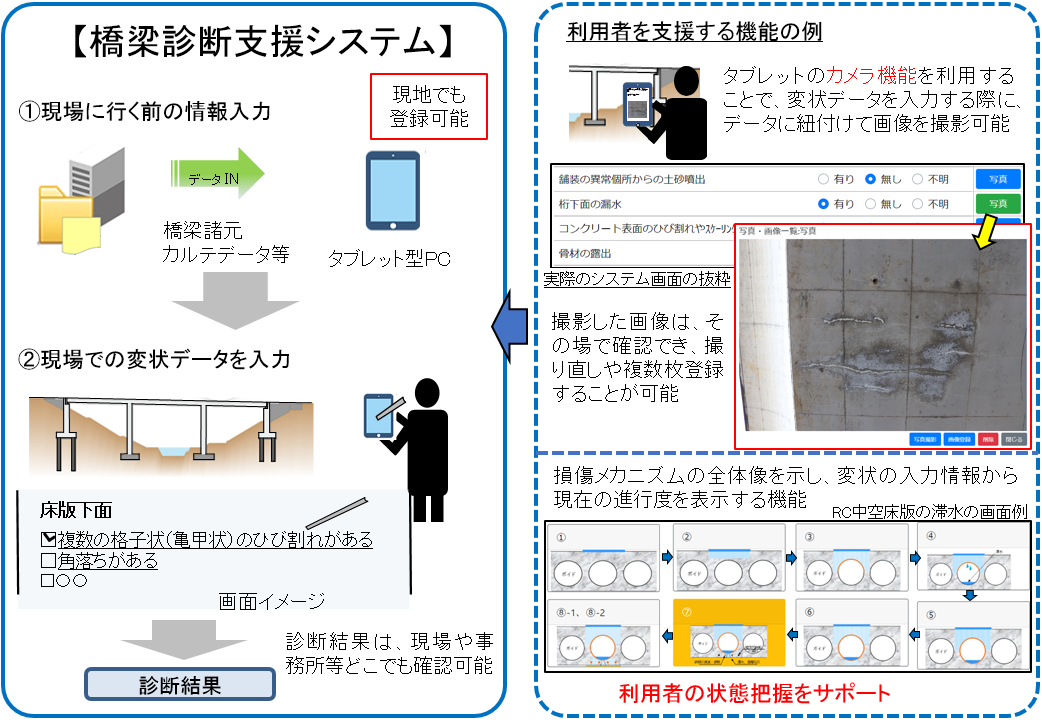

開発中の橋梁診断支援AIシステムの利用イメージ

橋梁診断支援AIシステムの使用の流れ

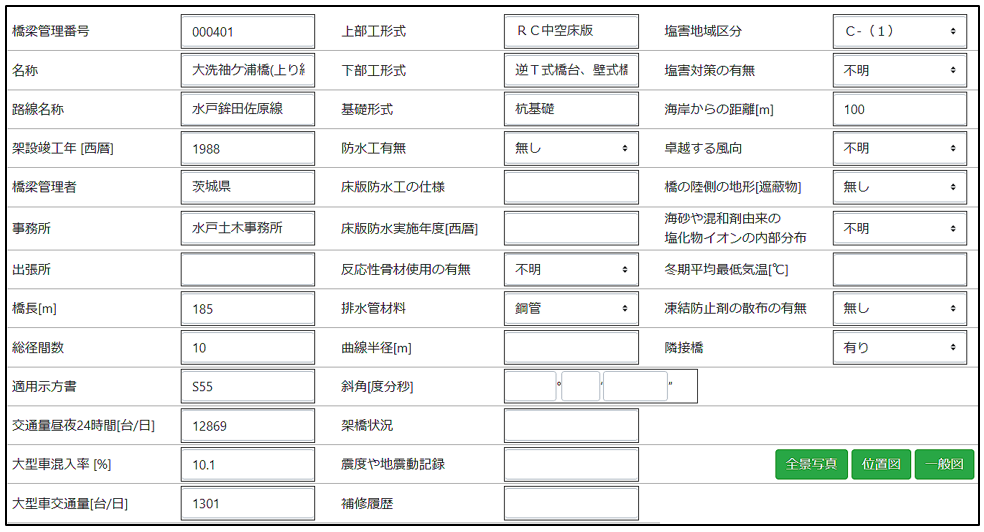

<STEP1:橋梁情報、径間情報を登録>

<STEP2:部材毎に点検・詳細調査で得られた情報を登録>

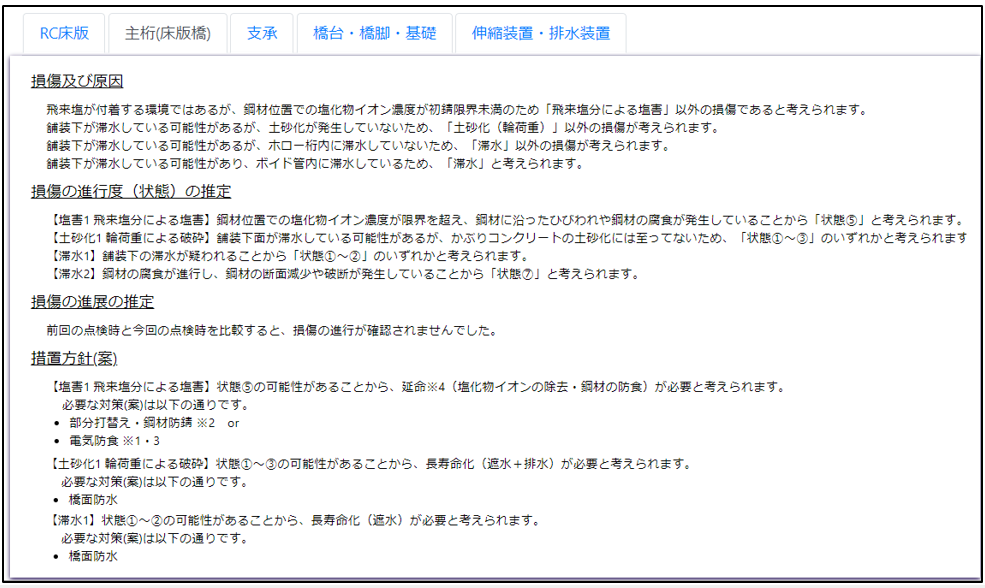

<STEP3:部材毎・損傷毎に損傷の進行状態を特定>

<STEP4:部材毎に「損傷原因」、「進行度」、「措置方針(案)」を出力>

橋梁診断支援AIシステムの詳細・ダウンロード

橋梁診断支援AIシステムに関する詳細や利用方法等は、以下の特設ページをご確認ください。

橋梁診断支援AIシステムの概要(ダウンロードページ)