土研ニュース

合同シンポジウム「中性子による橋の透視への挑戦」を開催

2010年6月30日に、東京国際フォーラムにて、独立行政法人理化学研究所との共同により、合同シンポジウム「中性子による橋の透視への挑戦」を開催しました。

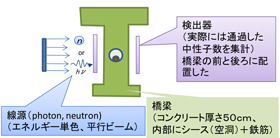

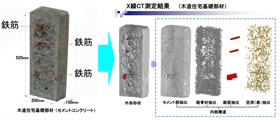

劣化した橋梁の内部構造を確認する手段として、中性子線を用いて物体内部を透過観察する、中性子ラジオグラフィーが考えられます(図参照)。これを実際の橋梁に適用する場合には、要素技術を融合し、小型化したシステムが必要です。こういったシステムの研究開発を目指し、土木研究所構造物メンテナンス研究センター(土研CAESAR)と理化学研究所社会知創成事業イノベーション推進センター(理研RInC)は、連携協力協定を締結しました。

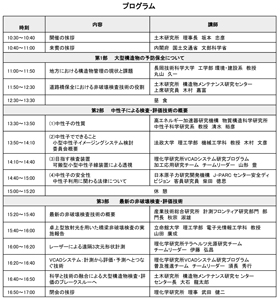

シンポジウムは、第1部「大型構造物の予防保全について」、第2部「中性子による検査・評価技術の概要」、第3部「最近の非破壊検査・評価技術」の三部構成で、11人の講演者による講演が行われました。第1部では、現在の道路橋管理の状況と非破壊検査がそれに果たすと期待される役割についての講演が行われました。第2部では、中性子の基本的な説明から、今後開発が期待される可搬型小型中性子線装置、さらには、実際に現場などでの適用に関しての安全面の検討などについて発表が行われました。第3部では、中性子以外の様々な非破壊検査・評価技術における、最新の研究開発の状況について、研究者より発表が行われました。

会場では、大型構造物の管理に携わる建設・土木関係者(約4割)、非破壊検査装置などの開発を行う製造部門(約2割)や大学・研究機関(約1割)など、幅広い分野からの500人以上の聴衆が講義の内容を熱心に聞き入っていました。午前午後を通してのシンポジウムで、ほぼ満席の状態が続いたことからも、この研究に対する強い期待を感じることができました。

当日の配付資料については、こちらのページをご覧ください。

(問い合わせ先:CAESAR)

インドネシア津波防災センターと覚書を結びました

ICHARM 竹内センター長 (左) と TDMRC センター長 (右) 覚書を調印後 固く握手を結んだ。 |

津波によって2つの建物に乗ってしまった船。 現在は災害モニュメントとして残されている。 (ICHARM/TDMRC共同セミナー時に撮影)*1 |

津波によって壊滅したビーチ。陸に上がった船。 後ろのセメント工場もほぼ全壊。 (撮影:ITST-Sumatra 2004)*2 |

6 月21 日、インドネシア・バンダアチェにあるシーアクアラ大学インドネシア津波防災センター(TDMRC)長のDirhamsyah 博士を含む4

名がICHARM を来訪され、ICHARM・TDMRC間の覚書を調印しました。

TDMRC は、2004 年のインド洋津波による壊滅的な被害を契機として、2006 年に設立され、災害リスク軽減の戦略立案を目的として、津波災害に対する住民意識を向上させるための応用研究に取り組むことを使命としています。

ICHARM はTDMRC と2008 年以降協力関係を強化しており、本年3 月には、バンダアチェで、「持続可能な津波災害管理に関する国際ワークショップ」の共催に至りました。

今回調印した覚書に基づき両センターは、包括的な共同研究、技術会議・ワークショップ・セミナーをはじめ短期間の研修コースの共催をはじめ、ニュースレター、電子会議の開催や両者のWEBに相互にリンクを張るなどICTによる協力の促進を図るとともに、兵庫行動枠組(Hyogo Framework of Action (HFA) 2005-2015)に寄与する共同研究活動の促進を図ります。

ところで、今回来訪したメンバーの一人であるTeuku Alvisyahrin博士は、2008 年にICHARM が実施した「UN/ISDR 総合津波防災研修」の修了生でもあります。研修終了後も関係が継続され、今回覚書締結のメンバーとして来訪され、旧交を温めるとともに今後のより密接な相互の協力を確認しました。

(問い合わせ先:ICHARM)

*1 Joint Seminar between ICHARM and TDMRC at Banda Aceh

*2 International Tsunami Survey Team for Sumatra Tsunami 2004

平成22年度 土木研究所研究評価委員会(外部評価委員会)の開催

6月14日に土木研究所研究評価委員会(外部評価委員会)が開催されました。

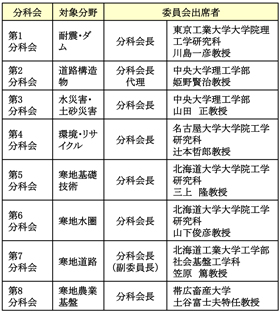

委員会では、昨年度終了した重点プロジェクト「循環型社会形成のためのリサイクル建設技術の開発」の審議と重点プロジェクトの代表事例や、5〜6月におこなわれた各分科会での審議内容の報告に対する討議が行われました。

各委員からは、「土研の役割の明確化」「基礎研究の重要性」「地方自治体への技術的支援」「若手技術者の育成」など土研の研究活動に対し、研究マネジメントや研究の方向性などの観点から様々な助言をいただきました。委員会の終わりには、今回委員長代理を務めていただいた笠原副委員長から委員会の総括として「重点プロジェクト研究及び研究全般については順調に進捗している。本委員会、各分科会の評価、議論を踏まえ引き続き研究を進めて欲しい。」との講評をいただき、各分科会の評価結果が承認されました。

本委員会の委員長、京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻田村武教授におかれましては、第1期中期計画時(H13〜17)においては本委員会委員及び第2分科会長として、また、現第2期中期計画期間(H18〜22)においては本委員会の委員長及び第2分科会長としてご尽力いただきましたが、去る6月30日にご逝去されました。生前のご指導に深く感謝すると共に、心よりご冥福をお祈り申し上げます。

(問い合わせ先:評価・調整室)

道路標識等の基礎の載荷実験一般公開

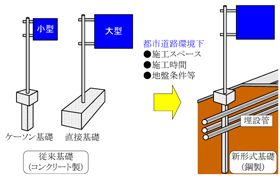

道路標識は道路交通の安全と円滑を確保するために欠くことのできない重要な施設であり、全国の設置数は200万本に達すると言われております。現在の道路標識は、ローマ字併用表示をはじめとする情報量の増加に対応して表示板面積が増大し、大型なものが多くなっています。また、今後、ローマ字と他の外国語併記や文字を大きくすることなども話し合われており、道路標識はますます大型になっていく可能性があります。

一方、今までの道路標識の基礎の設計は、コンクリート基礎を主として対象としていますが、この基礎形式では近年の道路標識の大型化や都市道路環境下(施工スペースが狭い、ガス・水道・電気といった地下埋設物)等への対応ができなくなってきています。そのため、民間において新しい基礎形式が開発され用いられていますが、道路標識の基礎として必要な性能が何であるのか確立されておりません。例えば、道路標識は正面より風を受けると,支柱下端に転倒する力の他、支柱を中心に回転する力が生じることが考えられます。基礎形式によってはこのような回転に対しても検討する必要がありますが、基礎が回転に対してどのような支持力特性があるのか確認した例は報告されておりません。

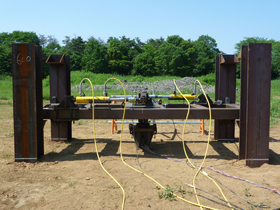

そこで、標識板と柱との接合部等の基準類の見直しも含め、道路標識等の基礎の基準化を検討するため、平成21年度よりCAESARと国土交通省 国土技術政策総合研究所ならびに社団法人

全国道路標識・標示業協会とで「道路標識等の基礎及び柱の性能評価技術に関する研究」の共同研究を行っています。このうち道路標識等の基礎の研究では、採用されている新形式の多くが杭基礎形式であることから、単杭の回転抵抗や繰返し荷重による鉛直支持力の低減に着目し、杭の断面形状の違いによる抵抗特性について異なった地盤で実験を行っています。

その一環として、6月14日に土木研究所で単杭の回転載荷試験を一般公開致しました。当日は、どのような試験方法で行っているのかを説明し、あわせて杭の打込みも実演致しました。自治体・協会・民間会社から合わせて50名程ご参加いただき、熱心な質問がなされ、多くの写真を撮られていました。今後は、これら載荷実験結果をふまえ道路標識の基礎の性能評価基準を開発していきたいと考えています。

(問い合わせ先:CAESAR)

ヤツメウナギから石狩川の環境を考える

〜セミナー「石狩川のヤツメウナギ」を開催〜

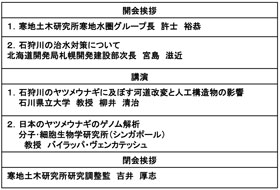

6月11日に寒地土木研究所1階講堂で流域圏セミナー2「石狩川のヤツメウナギ」が行われました。

石狩川においてヤツメウナギは重要な水産資源でした。1986年には約72トンの漁獲量がありましたが、1990年代に漁獲量が激減。1995年頃には10トン台で推移し、現在では1トンを割るようになり、資源回復が期待されています。石狩川でヤツメウナギが多く生息していることは、世界的にも貴重であり、ヤツメウナギを通して河川環境を議論することは、石狩川の環境の現状を知るとともに、日本や世界の水環境を考える上で重要です。

セミナーは、開会挨拶から始まり、石狩川の治水対策について説明がありました。

「石狩川のヤツメウナギに及ぼす河道改変と人工構造物の影響」と題した講演で、「ヤツメウナギは4〜5億年前の地球上に現れ、その形態はほとんど変化していない。地球環境の劇的な変化にも生き抜いてきたヤツメウナギも、近年の人間による自然環境の急激な改変には対応できず、その生息が危ぶまれるまでに追い詰められている」と現状を説明。「ヤツメウナギが生息するには産卵のための適度なサイズの礫や幼生が潜り込めるような柔らかい粘土、さらに餌となる落ち葉などの有機物など非常に多様な環境が必要である。石狩川はかつて日本有数の蛇行河川であったが、直線化されたことによりヤツメウナギの生息場が減少してしまったと考えられる。上流では礫の供給ができるようなダム構造の改変、中流ではヤツメウナギが遡上できる落差工の改善、下流では直線河川に流れの緩いワンド状の地形を復元することなど、上流から下流までの河川の連続性の復元がヤツメウナギ復元の鍵である」と生態系に配慮した河川改修の必要性を訴えました。

続いて、「日本のヤツメウナギのゲノム解析」と題した講演で、「関連する生物間でのゲノム比較は全遺伝情報(ゲノム)の構造や機能を理解するための説得力のある方法である。ヤツメウナギのような無顎類の魚類は現存する脊椎動物の中でもっとも原始的なグループであり、ヤツメウナギのゲノム配列を解析することは、人類や脊椎動物のゲノムの起源や進化過程を解明することの役に立つ」と話されました。

最後に閉会挨拶として、「世界中で生息数が激減しているヤツメウナギがこんなにも生息している石狩川はすばらしい。この石狩川をこれからも守っていきましょう」とセミナーを締めくくりました。

今年も体験・実演プログラムが好評

〜寒地土木研究所一般公開を行いました〜

分科会の構成 |

分科会の構成 |

分科会の構成 |

毎年恒例の寒地土木研究所一般公開を7月2日(金)、3日(土)に開催しました。「ようこそ!北の技術の新発見」をテーマに14の研究チームと2ユニットが趣向を凝らした公開を行い、約1,100名の方々に来場頂きました。

<技術相談窓口>

昨年好評だった土木の専門的な技術者の質問に詳しく答える「技術者のための研究説明コーナー」を、各チーム等の公開会場に設けるとともに、今年は1階講堂に「技術相談窓口」を開設し、土木技術者からの相談体制の充実を図りました。

開催期間中には「道路案内標識に着雪した雪密度の測定方法について」や「コンクリートの耐久性と補修技術について」などが相談があり、当所の研究員が丁寧に対応しました。

<体験・実演プログラム>

今年も各チームで体験・実演プログラムを行い、多くの来場者に参加していただきました。「土は生きている?」では畑の土、グラウンドの土、海辺の砂のそれぞれから発生している二酸化炭素量を参加者に測定していただきました。畑の土から最も二酸化炭素が発生している様子を目の当たりにした参加者は、土が呼吸をしていることを実感したようでした。

それ以外にも多くの体験・実演プログラムを実施し、来場者から好評を博しました。

<クイズラリー>

毎年恒例となっているクイズラリーを今年も実施しました。全問正解者には「寒地土木博士」の称号が寒地土木研究所長から授与されることから、参加者は各チームやユニットに展示してあるパネルをしっかり見たり、研究員の説明に注意深く耳を傾けていました。2日間で約380名の「寒地土木博士」が誕生しました。

<パネル展示・DVD上映・除雪機械展示>

寒地土木研究所の組織や役割を来場者により分かりやすく理解してもらうため、1階講堂で研究紹介のパネル展とDVD上映を行いました。また、屋外では除雪機械も展示しました。当日は気温が高かったこともあり、会場には来場者が途切れることがありませんでした。

(問い合わせ先:寒地土木研究所 企画室、

寒地技術推進室)

つくばちびっ子博士

〜体験教室の実施と子ども向けパンフレットの配布〜

傾斜角27度を高速走行するバス |

「アッ!とおどろくコンクリート面白話し」 研究者の指導でコンクリートを作成する子供 |

「なぜトンネルは丸いのだろう?」 トンネルの模型に砂を入れる子供 |

「川の魚、田んぼの魚」 定置網を広げる研究者 |

パンフレットの一部(右が表紙) |

7月29日に「つくばちびっ子博士」を国土技術政策総合研究所と合同で実施しました。当日は、雨が降ったりやんだりのあいにくの天気でしたが、7回の見学バスの運行で、474名(昨年404名)の小中学生(引率者を含む)に見学して頂き、過去最高を記録しました。2台の見学バスは、試験走路を走行し、13時半及び14時半には体験教室を実施しました。

また、子ども向けパンフレットを今年新たに制作したので、見学にきた子供達に配布しました。

試験走路では、毎年恒例の高速走行を体験してもらうと車内から歓声や拍手が沸き起こりました。

また、体験教室では、基礎材料チームは「アッ!とおどろくコンクリート面白話し」と題して、コンクリートの特徴や、橋梁を造る場合は鉄骨よりCO2排出量が少ないなどの長所を説明し、実際に子供達にペットボトルの底を利用してコンクリートを作製してもらいました。

河川生態チームは「川の魚、田んぼの魚」と題して、川や田んぼを移動して生活している魚の生態や、魚に配慮した河川工事、田んぼ等に魚を捕りに行く際の注意点を説明しました。そして実際に生きている魚を見てもらい、定置網を実際に広げて、その仕組みや網で魚を取る方法も説明しました。

トンネルチームは「なぜトンネルは丸いのだろう?」と題して、身近なトンネルの例としてつくばエクスプレスを取り上げ、トンネルの構造や工事の仕方の違いなど説明しました。その後、子供達に丸い筒と四角い筒が入った箱に砂を入れてもらい、四角い筒の方が砂の重さに耐えきれずに潰れてしまう様子を実験しました。体験教室は予約があっという間に埋まるほどの人気で、当日も子供達は積極的に参加してました。

| <子ども向けパンフレットについて> 今年は広報幹事会の活動の一環として、子ども向けパンフレット改訂版を作成しました。今回は、分かりやすさや見やすさを重視し、新情報も取り入れ、全面的な改訂となりました。ちびっ子博士の当日は、このパンフレットを、自由に持って行けるように受付に置いたところ、多くの子供達に持ち帰っていただきました。 さらに、今後の作成の参考として、つくば市の教育関係者と打合せをし、「教育の重点となる環境やバイオなどのヒントとなる情報はありがたい」、「理科の自由研究に結びついたり、クイズ形式があるとなお良い。」、「情報のもりだくさんはパッと頭に入ってこない」など、意見をいただきました。 |