|

打ち水の効果を知る 長岡市で消雪パイプを利用した路面散水を行い、気温、湿度等を観測して、気候緩和策としての散水の有効性について検討しました。長岡市では冬季に効果的な除雪対策を行うため、消雪パイプを道路中央に埋設し、降雪時にある一定の積雪量に達すると地下水をポンプにより汲み上げ消雪パイプを通じて道路面に散水を行っています。現地観測では、市内に縦横に張り巡らされている消雪パイプのうちの一部分(総延長約500m)を利用して道路散水を行いました。

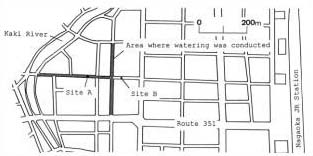

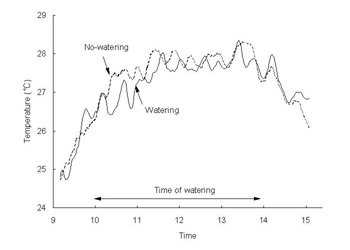

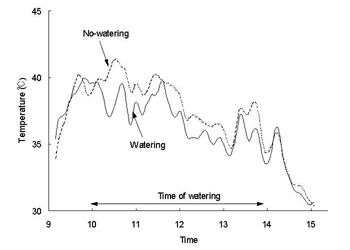

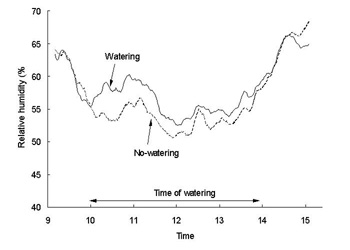

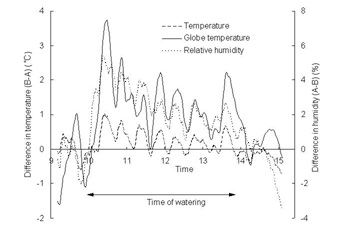

図-1 現地調査の対象範囲 写真-1 測定地点の様子(左写真奥:A地点、右:B地点) 図-2〜4は両地点で測定された気温、グローブ温度、湿度の経時変化を10分間の平均値で表しています。また、図-5には両地点の気温差、グローブ温度差、湿度差を示します。観測当日は散水を行ったA地点から散水なしのB地点に向かう平均0.5〜2.5m/sの風が卓越しており、散水域の影響がB地点まで及んでいたと考えられます。それにもかかわらず午前10時から午後2時までの散水時間帯では、平均的にみると、B点の方がA点の気温を0.5℃ほど上回り、日射量が最も大きかった10:30〜11:30にかけては最高で約1℃の違いが生じていました。 図-2 気温の時間変化 図-3 グローブ温度の時間変化

人間の温熱感覚は、気温、湿度とともに周囲の物体からの放射や風に対しても反応するため、気温、湿度の条件が同じでも周囲の物体の有無や物体の表面温度の違いに応じて体感温度が異なります。グローブ温度はこのような放射や風の影響も含めて、人間の体感に近い温度情報を出力することができます。 |

|

|